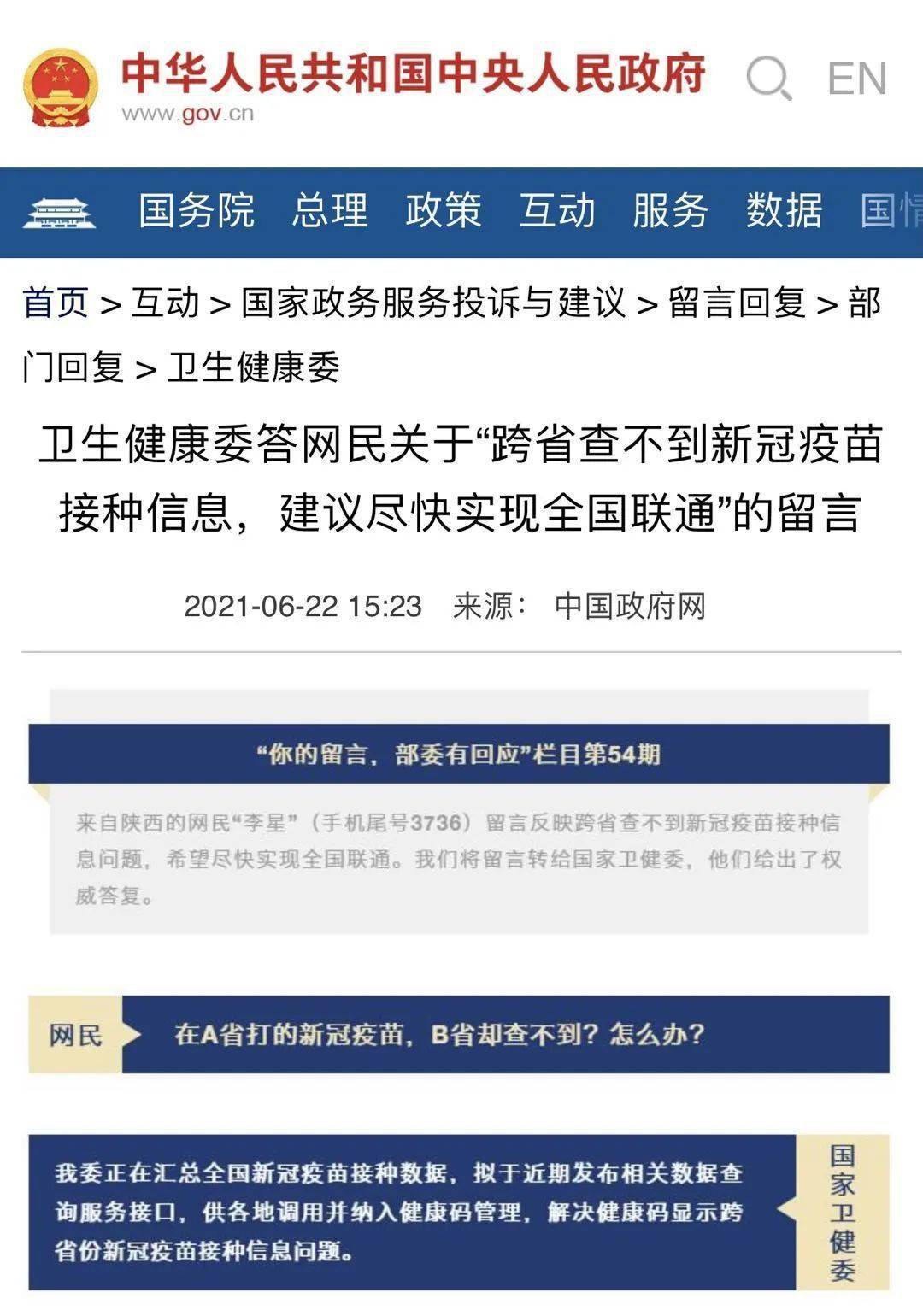

一则“在北京打的疫苗,回到陕西后竟然查不到记录”的新闻引发热议,不少跨省工作或生活的民众反映,疫苗接种信息未能实现全国联网,导致异地查询困难,甚至影响出行、就业等日常事务,这类问题不仅暴露了公共卫生信息化建设的短板,更折射出跨区域数据共享的深层次壁垒,在数字化时代,健康信息能否“随人而动”,已成为衡量社会治理现代化的重要标尺。

事件背景:跨省疫苗信息查询难成普遍痛点

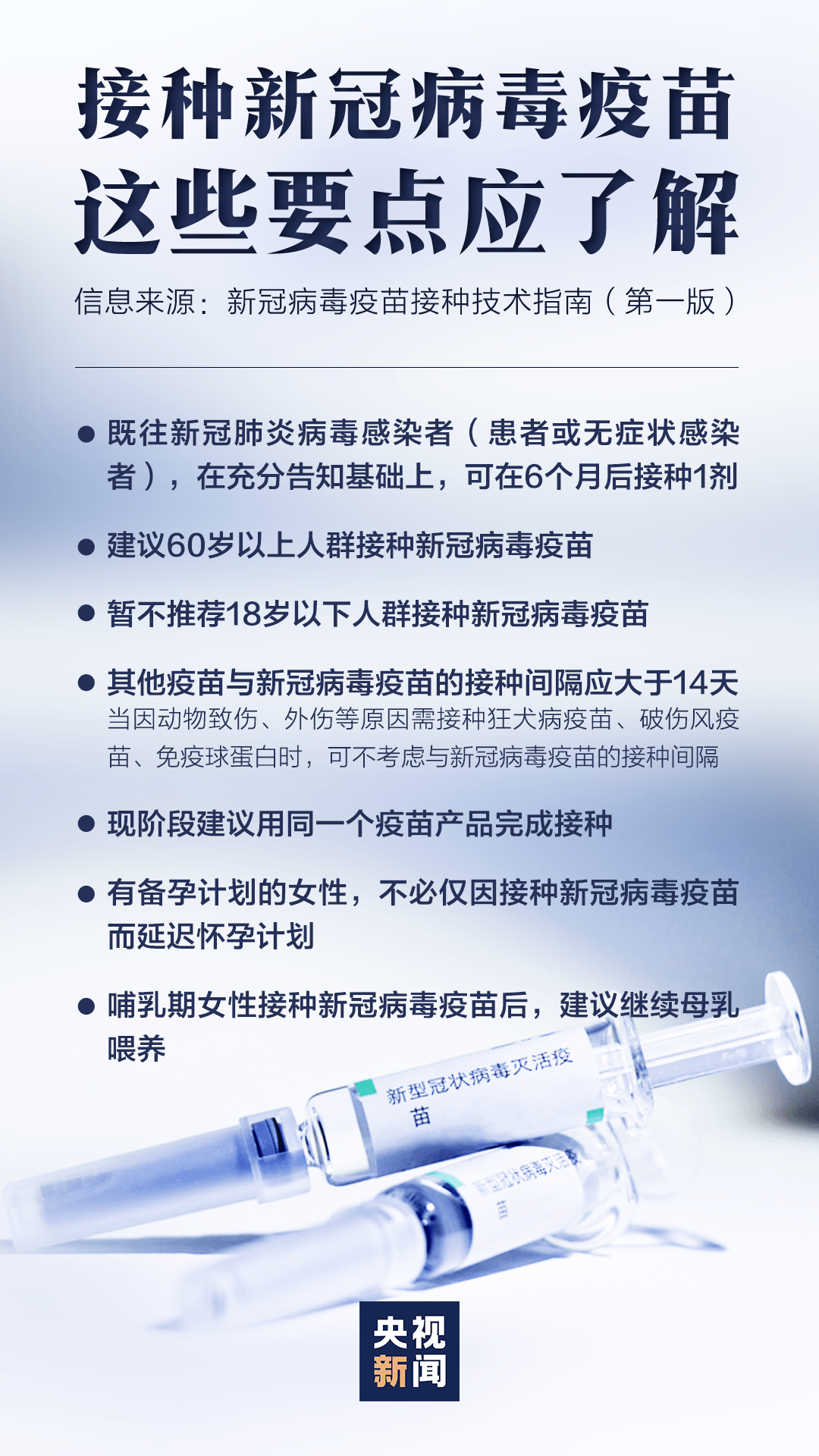

随着疫苗接种普及,尤其是新冠疫苗的接种,疫苗接种记录已成为出行、入学、就业的重要凭证,多地民众发现,跨省接种的信息无法在本地平台同步,一名在北京完成全程接种的居民,返回陕西后通过本地健康码系统查询时,可能显示“无记录”或“信息不全”,类似问题在广东、江苏等地也有出现,有民众因异地记录缺失被误判为未接种,面临隔离或限行困扰。

这种现象的根源在于当前疫苗接种信息系统的“属地化管理”模式,各省市往往独立建设数据库,如北京使用“健康宝”,陕西依赖“陕西健康码”,系统间数据接口不统一、共享机制不完善,导致信息孤岛问题突出,尽管国家层面有全国免疫规划信息系统,但部分地方数据上传滞后或覆盖不全,使得跨省调取效率低下。

原因分析:技术、政策与协同机制的多重壁垒

- 技术标准不统一:各省疫苗接种平台由不同技术公司开发,数据格式、加密标准存在差异,直接阻碍信息互通,部分省份使用身份证号作为主索引,而其他地区可能依赖手机号或社保卡号,缺乏统一标识符。

- 政策与隐私保护约束:数据跨省流动涉及隐私安全、属地管理权等政策问题,部分地方出于数据安全考虑,对信息共享持谨慎态度,甚至以“隐私保护”为由限制数据输出,缺乏国家级别的数据共享法规细则,也使得地方操作无据可依。

- 协同机制缺失:跨省数据交换需要卫健部门、疾控中心、技术平台等多方协作,但目前缺乏高效的协调机制,地方部门往往优先保障本地系统运行,跨省需求响应滞后,有基层疾控人员透露,异地信息核对常需人工沟通,耗时数天甚至数周。

现实影响:从生活不便到公共安全风险

信息壁垒带来的不仅是个人麻烦,更可能削弱公共卫生效能。

- 个人层面:民众面临出行受阻(如无法进入需查验疫苗的场所)、重复接种风险、就业入学障碍等,有陕西大学生因北京接种记录未同步,被学校要求重新接种,引发健康担忧。

- 社会层面:疫情常态化防控中,信息不联通可能导致流调效率低下,若某地出现疫情,跨省流动人员的疫苗接种情况无法快速核实,将增加防控漏洞。

- 长期信任危机:反复出现的查询难题可能削弱公众对疫苗接种和健康信息系统的信任,影响未来公共卫生政策的推行。

破解路径:从“一地一码”到“全国一盘棋”

打破信息孤岛需技术、政策和治理三管齐下:

- 加快国家级平台建设:推动全国统一的疫苗接种信息查询入口(如“防疫健康信息码”),明确数据上传时限和标准,确保跨省数据实时同步,可借鉴金融、税务等领域的全国联网经验,建立中央数据库与地方系统的双向对接机制。

- 统一技术规范与安全标准:由卫健委牵头制定数据格式、接口协议和隐私保护规范,采用区块链等技术实现数据可追溯、防篡改,平衡信息共享与安全。

- 优化跨区域协同政策:明确数据共享的责任主体和流程,建立跨省协作考核机制,对数据互通效率高的地区给予激励,加强公众教育,指导民众通过官方渠道申请异地记录核验。

- 短期应急措施:在完全联网前,推广使用纸质接种凭证跨省互认,或开通人工核验绿色通道,减少民众即时困难。

健康信息联通是数字时代的必答题

“北京打的疫苗陕西查不到”绝非小事,它考验的是社会治理能否跟上人口流动的步伐,在长三角、粤港澳等地已试点区域健康码互认的背景下,全国层面的破壁更显紧迫,唯有打通数据经脉,让健康信息随人而行,才能真正确保“疫苗护盾”无处不在,为现代化公共卫生体系筑牢根基。

(全文约1100字)

注:本文基于公开报道与政策分析原创撰写,聚焦跨省健康信息管理问题,旨在引发对公共卫生数字化的深入讨论。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏