澳门“动态清零”迎战BA.5变异株 甘肃跨省游复苏下的防疫新考题**

当澳门特别行政区迎战奥密克戎BA.5本土疫情之际,远在西北的甘肃省正迎来暑期旅游市场的强劲复苏,两个看似无关的地区,却共同勾勒出中国疫情防控“全国一盘棋”下的区域差异化实践图景,澳门如何在外防输入压力下实现精准防控?甘肃在跨省人员流动加剧背景下如何平衡经济发展与防疫安全?这不仅是两地面临的现实课题,更是观察中国后疫情时代治理能力的重要窗口。

澳门疫情:外防输入压力下的精准防控实践

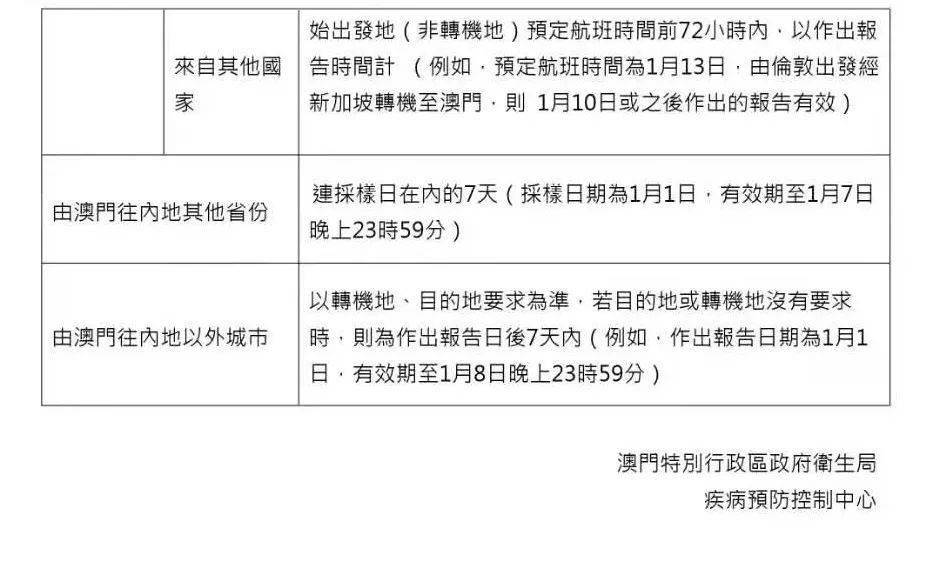

7月初,澳门特别行政区报告奥密克戎BA.5变异株本土感染病例,随即启动全民核酸检测、暂停非必要商业活动等系列措施,作为人口密度全球最高的地区之一,澳门每平方公里超过2万人的特殊环境使得防疫难度倍增,特区政府通过“网格化”管理机制,将全市划分为30个防控网格,依托全澳140个核酸采样点,在3天内完成逾70万人次检测,迅速锁定重点区域,这种“精准围封”策略既避免了全域静默的经济代价,又实现了疫情快速压制,据统计,澳门本轮疫情中高风险区划定范围不足全域3%,但有效覆盖了95%以上的感染者轨迹点,凸显“小切口、大纵深”的防控智慧。

甘肃复苏:跨省游重启与防疫体系压力测试

甘肃省文旅厅数据显示,7月以来敦煌莫高窟单日接待量突破万人次,张掖丹霞景区游客同比增长达230%,跨省游复苏背后是甘肃建立的“三重防护网”:省际边界设置24小时核酸查验点、景区推行“限量预约错峰”机制、住宿业严格执行“落地检+三天两检”,值得注意的是,甘肃将防疫资源向基层下沉,在高速公路服务区、乡村旅游点增设移动检测车,实现“采样不出景区、结果2小时上传”,这种流动式防疫保障既满足了游客需求,又降低了疫情扩散风险,为经济脆弱地区提供了“防疫与发展双赢”的参考样本。

两地对比:资源差异下的防疫策略适配性

澳门与甘肃的防疫实践折射出资源禀赋差异下的策略创新,澳门依托财政优势构建高强度保障体系:确诊患者医疗费用全免、隔离期间每日发放150澳门元补助、中小企业补贴覆盖租金人力成本,而甘肃则侧重制度创新,建立“邻省联防联控”机制,与陕西、四川等周边省份共享流调信息,提前48小时预警风险人群流入,这两种模式共同印证了“因地制宜”的科学防控原则——发达地区通过经济杠杆降低防疫阻力,欠发达地区依靠区域协作弥补资源短板。

挑战与应对:变异株时代的两地新课题

面对持续变异的病毒,两地仍需破解特定难题,澳门作为国际自由港,每日逾万名跨境从业人员形成防疫薄弱环节,需探索“气泡式”闭环管理方案,甘肃则面临基层医疗资源分布不均的挑战,部分偏远县区核酸检测能力仅能覆盖常住人口,亟待通过移动方舱实验室等灵活手段补齐短板,值得注意的是,两地均开始强化科技赋能:澳门在口岸部署新型体温监测系统,可同时识别10人群体温异常;甘肃推广“核酸结果实时上链”技术,防止检测报告造假。

经验启示:从区域实践到全国层面的治理智慧

澳门与甘肃的案例共同揭示后疫情时代的治理逻辑:精准防控需要数据驱动,澳门通过电信大数据4小时完成轨迹溯源,甘肃卫健部门与铁路系统实时共享购票信息;民生保障是防疫根基,两地均建立特殊群体绿色通道,对老年人、孕产妇等实施“上门核酸”;更重要的是,防疫政策需要动态评估机制,澳门每周更新疫苗接种效益分析,甘肃按周发布旅游承载力预警,使防控措施始终与风险等级匹配。

纵观两地防疫实践,中国正在走出一条兼顾安全与发展的特色路径,澳门证明高水平开放经济体可以实现疫情精准控,甘肃则展现欠发达地区通过制度创新化解资源约束的可能,当BA.5变异株全球流行率超过70%的今天,这种基于地域特色的差异化策略,或许将为全球抗疫提供更具弹性的中国方案,而两地共同彰显的“生命至上、科学精准”原则,正是中国疫情防控体系最核心的韧性所在。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏