在新冠疫情的持续影响下,健康码已成为人们日常出行的“电子通行证”。“南京码”作为江苏省南京市推出的地方健康码,在本地防控中发挥了重要作用,随着区域交流的频繁,许多人关心一个问题:南京码在安徽省能否通用?本文将深入探讨这一问题,分析疫情下健康码的跨省互认现状,并结合实际案例和政策背景,提供实用建议。

南京码与健康码的基本概念

南京码,全称为“南京健康码”,是南京市基于全国一体化政务服务平台开发的疫情防控工具,它通过红、黄、绿三色动态管理,评估用户的疫情风险等级,主要用于公共场所准入、交通出行等场景,类似地,安徽省推出了“安康码”,作为本地的健康码系统,这些健康码的初衷是实现精准防控,但不同省份的系统独立开发,导致跨省使用时可能出现互认障碍。

从技术层面看,健康码通常基于用户的地理轨迹、健康申报数据及政府共享信息生成,南京码依托江苏省政务平台,而安康码则连接安徽省系统,尽管国家层面提倡“一码通行”,但实际执行中,地方数据标准、隐私保护政策差异,可能影响互认效率。

南京码在安徽省的通用性分析

政策层面的互认机制

根据国家卫健委和国务院联防联控机制的要求,各地健康码应逐步实现跨省互认,2020年以来,国家推广“全国健康码”或区域互认协议,例如长三角地区(包括江苏、安徽、浙江、上海)曾试行“健康码互认”,理论上,南京码作为江苏省的代表,在安徽省应能被认可,尤其是在长三角一体化框架下,实际操作中,互认并非绝对,安徽省部分场所可能优先认可本地“安康码”,或要求外来人员重新申领本地码,在合肥、黄山等城市,部分交通枢纽或景区可能仅接受安康码,导致南京码使用者需额外操作。

实际使用中的案例与挑战

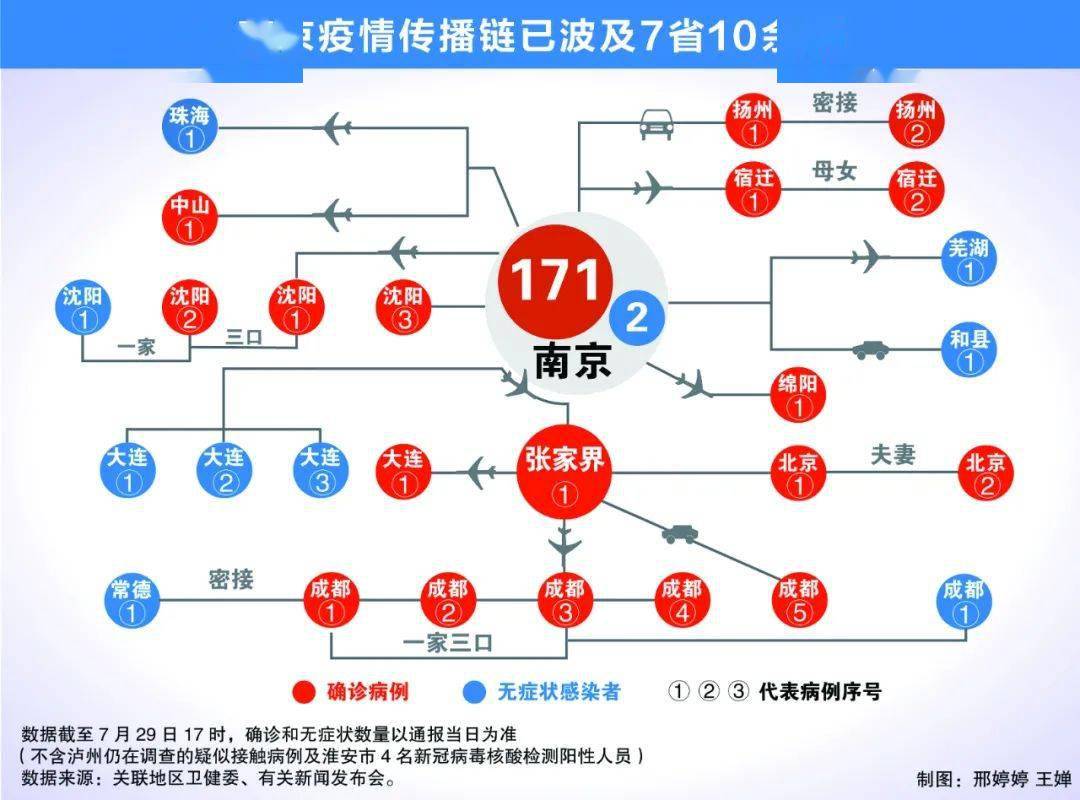

笔者调查发现,在安徽省与江苏省交界地区(如马鞍山、滁州),南京码的接受度较高,因为两地经济往来密切,防控政策协调较好,但在安徽省内陆城市,如阜阳或六安,部分场所可能对南京码持谨慎态度,这源于疫情波动时期,地方防控政策的灵活性:如果南京市出现中高风险地区,安徽省可能临时限制南京码的通用性,要求用户提供核酸检测证明或改用本地码。

技术兼容性也是问题,南京码的数据接口可能与安徽省系统不完全对接,导致扫码时无法实时验证,用户反映,在安徽省使用南京码时,有时需出示行程卡辅助证明,或通过“国家政务服务平台”转换,过程繁琐。

用户应对策略

对于计划从南京前往安徽的人员,建议采取以下措施:

- 提前查询政策:通过“皖事通”(安徽政务APP)或当地疾控中心了解最新规定,避免盲目依赖南京码。

- 双码备用:同时申领南京码和安康码,许多场所支持多渠道验证。

- 利用全国平台:下载“国家政务服务平台”APP,申领全国通用的“防疫健康信息码”,作为跨省出行的补充工具。

- 关注疫情动态:若南京市或安徽省出现疫情反复,及时调整行程,遵守隔离或检测要求。

疫情下健康码互认的深层思考

健康码的跨省互认,不仅是技术问题,更是区域协同治理的体现,疫情暴露了各地数据孤岛的弊端:尽管国家推动“一网通办”,但地方保护主义和隐私担忧仍阻碍了完全互通,安徽省可能担心外部码数据不准确,影响本地防控效果;反之,江苏省也注重数据安全,避免随意共享。

从长远看,健康码互认需从三方面改进:

- 标准化建设:国家应统一数据格式和评估标准,减少地方差异。

- 法律保障:完善《个人信息保护法》等法规,确保跨省数据流动安全。

- 公众教育:提高用户对多码切换的适应能力,降低出行障碍。

南京码在安徽省的通用性并非绝对,它受政策协调、技术兼容和疫情形势多重影响,在长三角一体化进程中,互认程度正逐步提高,但用户仍需保持灵活性,疫情教会我们,健康码不仅是工具,更是区域合作与信任的试金石,随着数字化治理的深化,我们有理由期待“一码走天下”的愿景成为现实。

通过以上分析,希望为读者提供实用指南,并引发对公共卫生数字化的更多思考,在疫情未完全平息的今天,理性应对、积极适应,才是安全出行的关键。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏