7月的盛夏,本应是长三角地区经济活力迸发的季节,然而新冠病毒德尔塔变异株的快速传播,让南京禄口国际机场成为新一轮疫情的暴发点,更令人担忧的是,疫情迅速突破省界,向周边地区扩散,与南京地缘相接、人文相亲的安徽省多个城市相继出现确诊病例,从南京到芜湖,从南京到马鞍山,传播链不断延伸,这场突如其来的跨省疫情,不仅考验着苏皖两地的应急响应能力,更对长三角一体化防控机制提出了严峻挑战。

疫情扩散路径:从禄口机场到江淮大地

7月20日,南京禄口国际机场在例行核酸检测中发现9例阳性病例,随后疫情迅速发酵,截至7月底,南京本土确诊病例超过200例,而毗邻南京的安徽省芜湖市、马鞍山市、滁州市等地也陆续出现关联病例,流行病学调查显示,安徽首例确诊病例常某曾于7月17日乘坐班机抵达禄口机场,随后返回芜湖,引发本地传播链;马鞍山市和县的确诊病例则与南京江宁区某企业关联密切,值得注意的是,安徽的病例多与禄口机场的保洁、地勤人员传播链直接相关,凸显了机场作为交通枢纽的高风险性。

防控措施升级:两省协同阻击病毒

面对疫情蔓延,安徽迅速启动应急机制,7月24日,芜湖市启动全员核酸检测,马鞍山封闭管理相关小区,滁州对禄口机场旅居史人员开展拉网式排查,南京与安徽交界处设立联合查验点,对往来车辆实行健康码、核酸检测报告双核查,在省级层面,苏皖两省建立疫情信息共享平台,每日互通病例轨迹、密接人员数据,并协调核酸检测资源支援重点区域,江苏省派出的移动检测车协助芜湖市提升单日检测能力至50万人次,体现了区域协作的效率。

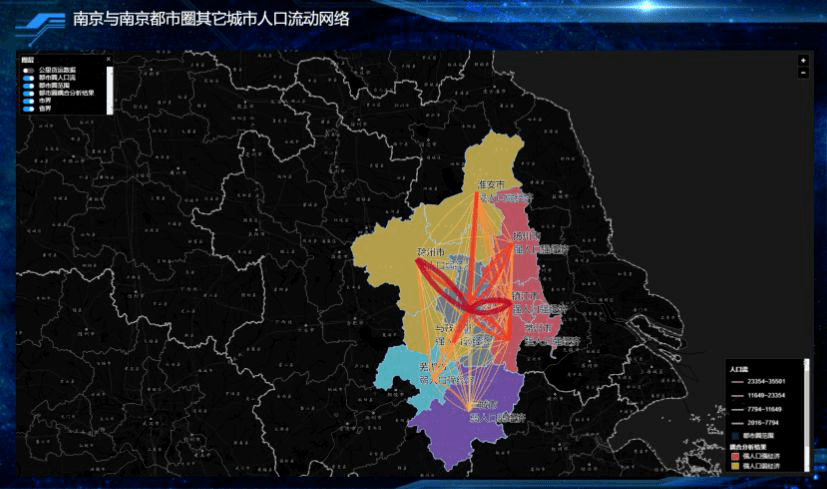

防控工作仍面临诸多挑战,南京与安徽多地通勤往来密切,每日跨省流动人口达数万人,部分人员在南京工作、在安徽居住,增加了溯源难度,夏季旅游旺季带来的跨省游客流动,如南京前往黄山、九华山的旅行团,成为潜在传播风险点,农村地区防控意识薄弱,如安徽和县某村因棋牌室聚集导致局部暴发,暴露了基层防疫的短板。

深层反思:区域一体化下的公共卫生治理

此次疫情跨省传播,揭示了长三角地区在公共卫生应急管理中的结构性矛盾,交通枢纽的防控漏洞可能引发区域性风险,禄口机场作为国际航空枢纽,其保洁业务外包带来的管理疏漏,直接波及周边省份,说明关键节点的防控需更高标准,现行行政区划分割的防疫政策与高度一体化的经济社会活动存在矛盾,两省健康码互认滞后初期导致部分人员滞留查验点,急需建立统一的长三角疫情响应机制。

从更宏观视角看,此次疫情为未来区域联防联控提供了重要启示:

- 建立常态化区域预警平台:需构建覆盖长三角的传染病监测网络,对机场、港口等关键节点实施联合监管;

- 统一应急响应标准:推动核酸检测结果互认、隔离政策衔接,避免因政策差异导致防控漏洞;

- 加强基层医疗协同:在农村交界地区开展联合演练,提升村级诊所的哨点监测能力;

- 创新流动人口管理:针对跨省通勤群体,探索“白名单+定期筛查”的动态管理机制。

人文关怀与长远展望

在阻击病毒的同时,苏皖两地也涌现出诸多温暖场景:南京市民自发为滞留的安徽货车司机送餐,马鞍山医院收治南京转运的患者时开辟绿色通道,这些点滴细节彰显了区域共同体的凝聚力,经过两周的紧急防控,截至8月上旬,安徽关联病例增长势头已得到遏制,但此次疫情再次警示:在全球化与区域一体化深度发展的时代,公共卫生安全没有孤岛,唯有打破行政壁垒,构建“责任共担、资源协同”的防控体系,才能筑牢守护人民健康的防线。

从南京到安徽,这场疫情既是考验,也是契机,它推动着我们重新审视区域发展中的安全底线,更预示着中国超大城市群治理迈向更深层次的协同与革新。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏