2020年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷武汉,这座千万人口的城市瞬间成为全球关注的焦点,在生死攸关的时刻,一群特殊的“逆行者”——中国工程院和科学院的院士们,毅然奔赴前线,他们不是普通的医护人员,而是中国医学和科学领域的顶尖权威,平均年龄已过花甲,却以科学为武器,用智慧和勇气筑起了一道道生命防线,这段历史,不仅是一场与病毒的搏斗,更是一次科学精神与人文关怀的完美融合。

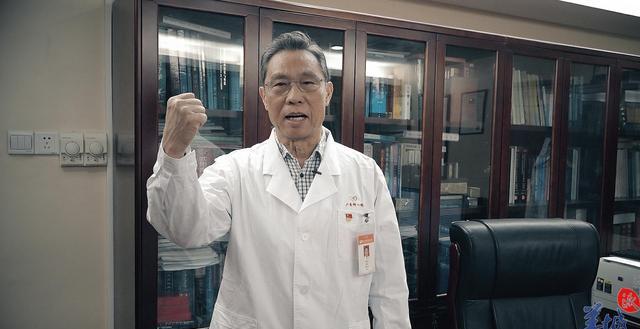

在这些院士中,钟南山院士无疑是最具代表性的人物,当时已84岁高龄的他,在疫情初期就乘坐高铁餐车赶往武汉,那张他靠在椅背上小憩的照片,迅速传遍网络,成为无数人心中的定心丸,作为呼吸病学专家,钟南山在2003年SARS疫情中就曾立下汗马功劳,而这次他再次临危受命,抵达武汉后,他迅速评估疫情,首次向公众确认新冠病毒“人传人”的特性,这一关键判断为中国疫情防控策略的调整提供了科学依据,在武汉的日子里,他每天工作超过16小时,参与会诊、指导治疗方案、分析数据,并多次通过媒体向公众传递科学防疫知识,他的存在,不仅提升了医护人员的士气,更让全国人民看到了希望,钟南山院士用行动诠释了何为“老骥伏枥,志在千里”,他的科学严谨和直言不讳,成为疫情中最响亮的声音。

李兰娟院士也以73岁的高龄奔赴武汉,作为传染病学专家,她带领团队深入重症病房,亲自查看患者情况,李兰娟院士在疫情中提出了“封城”建议,这一举措虽然艰难,却有效遏制了病毒的扩散,她还积极推动中西医结合治疗,探索抗病毒药物的应用,并利用人工智能技术辅助诊断,在武汉的日日夜夜,她常常工作到凌晨,脸上被防护口罩压出的深深勒痕,成为她无私奉献的见证,李兰娟院士曾说过:“抗击疫情,就是一场没有硝烟的战争。”她的坚韧和智慧,为无数患者点亮了生命之光。

除了这些广为人知的名字,还有许多院士在幕后默默贡献,陈薇院士作为军事医学研究院的研究员,率领团队紧急研发疫苗,在武汉的实验室里,她与时间赛跑,仅用短短几个月就成功研发出新冠疫苗,并率先进入临床试验阶段,她的工作不仅缓解了国内的燃眉之急,也为全球抗疫提供了中国方案,王辰院士提出了方舱医院的构想,这一创新举措有效解决了武汉医疗资源挤兑的问题,确保了轻症患者能得到及时隔离和治疗,张伯礼院士则倡导中西医结合,亲自指导中医药在临床中的应用,显著提高了治愈率。

这些院士的共同点,不仅是他们的学术权威,更是他们的责任担当,在武汉疫情最严峻的时刻,他们放弃与家人团聚的机会,直面感染风险,深入红区(高风险区域),他们的工作远不止于实验室或会议室:钟南山院士亲自参与重症患者会诊,李兰娟院士每天穿戴防护服进入隔离区,陈薇院士在生物安全三级实验室中连续作战,这种“一线精神”源于他们对科学的信仰——真正的科学必须服务于人民,尤其是在危机中,据统计,在武汉疫情期间,有超过20位院士直接参与防控工作,他们的平均年龄超过70岁,却以年轻人的激情投入这场战斗。

院士们的贡献不仅体现在短期防控上,更推动了长期科学进步,他们收集的一手数据为病毒溯源、传播机制研究提供了宝贵资料;他们制定的诊疗方案被纳入国家指南,惠及全球;他们研发的技术和药物,为未来公共卫生事件积累了经验,更重要的是,他们树立了科学家的社会形象:在谣言四起时,他们以权威发声,稳定公众情绪;在政策制定中,他们以证据为基础,提供决策支持,这种科学精神与人文关怀的结合,让“院士”二字不再只是头衔,而成为责任与信任的象征。

回顾武汉疫情,这些院士的逆行身影已然铭刻在历史中,他们用科学之光驱散阴霾,用专业智慧守护生命,当我们重提这段往事,不应仅仅视之为一场胜利,更应铭记这些院士所代表的价值观:在危难中,科学是最终的依靠;在黑暗中,知识是永恒的火炬,他们的故事提醒我们,科学家不仅是实验室里的研究者,更是社会进步的引领者——在未来的挑战中,这种精神将继续照亮前路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏