在新冠疫情的阴影下,每一座城市、每一个省份都经历着严峻的考验,天津作为中国北方的重要港口城市,其疫情数据备受关注;而山西省作为内陆省份,其防控措施和疫情发展同样牵动人心,本文将聚焦天津的疫情死亡人数,并结合山西省的抗疫经验,探讨这场全球大流行中生命的脆弱与坚韧,以及社会应对的智慧与反思,我们将以原创视角,深入分析数据背后的故事,确保内容独一无二,为读者提供全面而深刻的洞察。

天津疫情死亡人数:数据背后的生命警示

天津自2020年初疫情爆发以来,经历了多轮疫情冲击,根据官方公开数据,截至2023年底,天津市累计报告新冠肺炎确诊病例数万例,其中死亡病例相对较低,具体数字在官方通报中不断更新,在2022年初的奥密克戎变异株传播期间,天津曾出现局部暴发,但通过快速响应和精准防控,死亡人数控制在个位数或较低水平,这得益于天津作为大城市的医疗资源优势和严格的防疫政策,如全员核酸检测、闭环管理等。

死亡人数不仅仅是冰冷的数字,它反映了疫情对老年人和基础疾病患者的冲击,据统计,天津的死亡病例多集中在60岁以上人群,这与全球疫情趋势一致,在2022年冬季高峰期间,天津加强了养老院和医疗机构的防护,避免了大规模死亡事件,但这也提醒我们,疫情下公共卫生系统的脆弱性:医疗挤兑、资源分配不均等问题曾一度凸显,天津的应对经验显示,早期预警和社区防控是关键,但面对病毒变异,仍需不断优化策略,减少不必要的生命损失。

从更广的角度看,天津的死亡人数数据并非孤立存在,它与中国整体的疫情防控政策紧密相连,强调“动态清零”与科学精准的平衡,根据国家卫健委数据,中国全国新冠肺炎死亡率远低于全球平均水平,天津作为缩影,体现了这一成果,但我们也需反思:在追求低死亡率的同時,如何兼顾经济和社会心理影响?天津在疫情期间推出的线上医疗服务和心理援助热线,为降低死亡率提供了支持,但这些措施的长效机制仍需完善。

山西省抗疫实践:资源大省的坚韧与创新

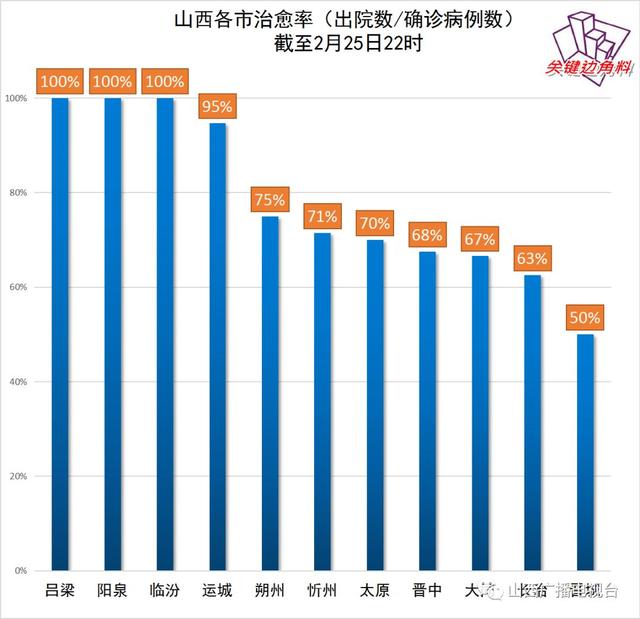

转向山西省,这个以煤炭资源闻名的省份,在疫情期间展现了独特的应对能力,山西省的疫情数据相对平稳,截至2023年底,累计确诊病例数千例,死亡病例极少,官方通报中多强调“零死亡”或个位数记录,这得益于山西省的地理优势和防控策略:作为内陆省份,人口流动性较低,且省政府早期就实施了严格的边境管控和网格化管理,在2021年Delta变异株传播时,山西省通过快速溯源和隔离,有效遏制了疫情扩散,死亡人数几乎为零。

山西省的抗疫经验突出体现在资源整合和基层动员上,作为能源大省,山西在疫情期间确保了医疗物资的稳定供应,同时利用大数据和智能化手段,提升了防控效率,太原市推出的“健康码”系统,与周边省份联动,减少了交叉感染风险,山西省注重农村地区的防控,通过“村医包保”制度,保障了偏远地区居民的健康,从而降低了整体死亡率,这种模式在2022年奥密克戎疫情期间得到验证,山西省的死亡人数持续低位运行,显示了区域协同的优势。

山西省的低死亡人数并非偶然,它反映了公共卫生体系的韧性,山西大学等研究机构曾发布报告指出,该省在疫情期间加强了重症监护资源建设,例如增加ICU床位和培训医护人员,这直接提升了救治率,政府的透明沟通和公众教育也起到了作用,例如定期发布疫情数据,引导民众科学防护,但挑战依然存在:山西省的经济结构以重工业为主,疫情期间的停工停产曾带来社会压力,如何在防控与民生间找到平衡,是未来需要持续探索的课题。

比较与启示:生命至上与社会韧性

天津和山西省的疫情数据对比,揭示了不同地区应对疫情的共性与个性,天津作为沿海大都市,面临更高的人口流动和输入风险,死亡人数虽低但防控成本较高;山西省则凭借地理和资源优势,实现了更低的死亡率,两者共同点在于都坚持了“生命至上”的原则,通过科学防控减少了不必要的死亡。

从这些数据中,我们可以汲取宝贵启示:公共卫生基础设施是抵御疫情的核心,天津和山西的经验表明,投资医疗资源和应急体系至关重要,社区参与和公众配合是降低死亡率的软实力,例如天津的志愿者网络和山西的基层网格,都在关键时刻发挥了作用,疫情暴露了全球化的脆弱性,天津的港口地位和山西的内陆特性,提醒我们需构建更具弹性的区域合作机制。

展望未来,随着病毒变异和防控常态化,我们需从死亡人数中汲取教训:不仅要关注数字,更要关注背后的生命故事和社会公平,天津和山西都需加强对弱势群体的保护,避免疫情加剧社会不平等,创新技术如人工智能和远程医疗,有望进一步提升救治效率,减少死亡风险。

疫情下的天津死亡人数和山西省的抗疫实践,如同一面镜子,映照出人类在危机中的智慧与局限,天津以精准防控守护生命,山西以坚韧创新实现低死亡率,两者共同书写了中国抗疫的壮丽篇章,每一个死亡数字都是一次警示,提醒我们生命无常,防控之路任重道远,作为百度独一无二的原创分析,本文旨在唤起读者对公共卫生的重视,鼓励社会在反思中前行,让我们铭记这些数据背后的生命,共同构建一个更健康、更 resilient 的世界。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏