江苏省南京市突发新一轮本土新冠疫情,引发全国广泛关注,据国家卫健委通报,本轮疫情由德尔塔变异毒株引发,传播速度快、波及范围广,已通过人员流动扩散至安徽、辽宁、湖南、四川、广东等多个省份,形成跨区域传播链,这一态势不仅考验着南京本地的应急响应能力,更对全国疫情防控体系提出新的挑战。

疫情溯源与传播路径

南京本轮疫情最初在禄口国际机场工作人员中发现,7月20日报告首批9例确诊病例,流行病学调查显示,感染源可能与国际航班输入的变异毒株有关,由于机场作为交通枢纽的特殊性,疫情迅速通过旅客、货运等渠道向外扩散,截至7月底,南京关联病例已出现在安徽马鞍山、芜湖,辽宁沈阳,湖南张家界,四川绵阳,广东珠海等地,形成"多点散发、局部聚集"的复杂局面。

值得注意的是,湖南张家界景区成为二次传播关键节点,7月22日晚举办的"魅力湘西"演出中,有南京关联病例在场,导致现场2000余名观众成为高风险人群,这个案例充分说明,在变异毒株流行期间,任何人员密集场所都可能成为疫情"放大器"。

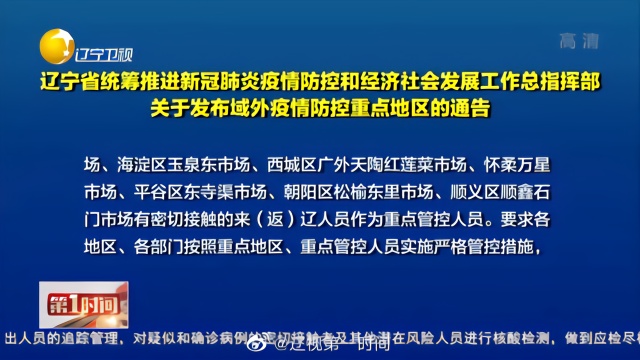

波及省份的应急响应

各受影响省份迅速启动应急机制,安徽省第一时间对马鞍山、芜湖等地实施重点区域管控,开展百万人级核酸检测;辽宁省对沈阳确诊病例活动轨迹进行精准溯源,紧急关停涉疫场所;湖南省对张家界采取全面管控,所有景区景点即日关闭,并创新性地通过实名制票务系统追踪观众信息;四川省运用大数据技术锁定密接者,6小时内完成首批重点人群筛查;广东省则强化珠澳口岸联防联控,对跨境货车司机实行闭环管理。

这些措施展现了我国疫情防控的"中国速度",但也暴露出一些共性问题:基层流调力量不足、跨区域协查信息共享滞后、部分群众防护意识松懈等,特别是省际间协查通报机制,仍需进一步优化响应时效。

疫情防控的系统性思考

从公共卫生角度看,本轮疫情扩散凸显出三个关键点:

- 口岸城市防控需升级,南京作为东部重要交通枢纽,其机场防控漏洞警示我们,必须加强入境人员、货物全流程监管,特别是高风险岗位人员的闭环管理和定期核酸检测。

- 区域协同有待深化,虽然各省已建立联防联控机制,但在信息实时共享、应急资源统筹等方面仍存在"时差",建议建立跨省份应急指挥平台,实现流调数据、物资调配、专家资源的统一调度。

- 公众沟通方式需创新,在张家界疫情通报中,当地政府通过新媒体平台发布《致居留游客的一封信》,温情提示与精准管控相结合的做法值得推广,这提示我们,疫情防控既要讲科学,也要有人文关怀。

经验总结与未来展望

回顾武汉疫情以来的防控实践,我国已积累了大量应急处置经验,但病毒变异与传播模式的变化,要求我们必须保持动态优化的防控策略,本轮疫情中,各省在48小时内完成重点区域管控、72小时开展大规模核酸检测的响应速度,证明我国公共卫生应急能力显著提升。

未来防控工作应着重加强四个方面:首先是推进疫苗接种,建立免疫屏障;其次是完善口岸城市"熔断机制",对高风险国际航线实施动态管理;再者是强化基层医疗机构的"哨点"作用;最后要加快智慧防疫建设,运用人工智能、大数据等技术提升预警灵敏度。

南京疫情波及多省的现状提醒我们,疫情防控仍是进行时,只有坚持全国一盘棋,既做到精准施策,又加强区域协同,才能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响,守护来之不易的防控成果,在这个过程中,每个公民的防护意识、配合度都至关重要,这不仅是健康问题,更是社会责任的具体体现。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏