2022年春天,上海面临奥密克戎的严峻考验,在无数场疫情发布会上,一个身影始终稳定地出现在公众视野中——上海市卫健委副主任赵丹丹,他不仅是疫情数据的发布者,更是连接政府与市民的桥梁,在恐慌与不确定中,用专业与真诚守护着这座城市的信任底线。

数据背后的责任:每场发布会都是信任的考验

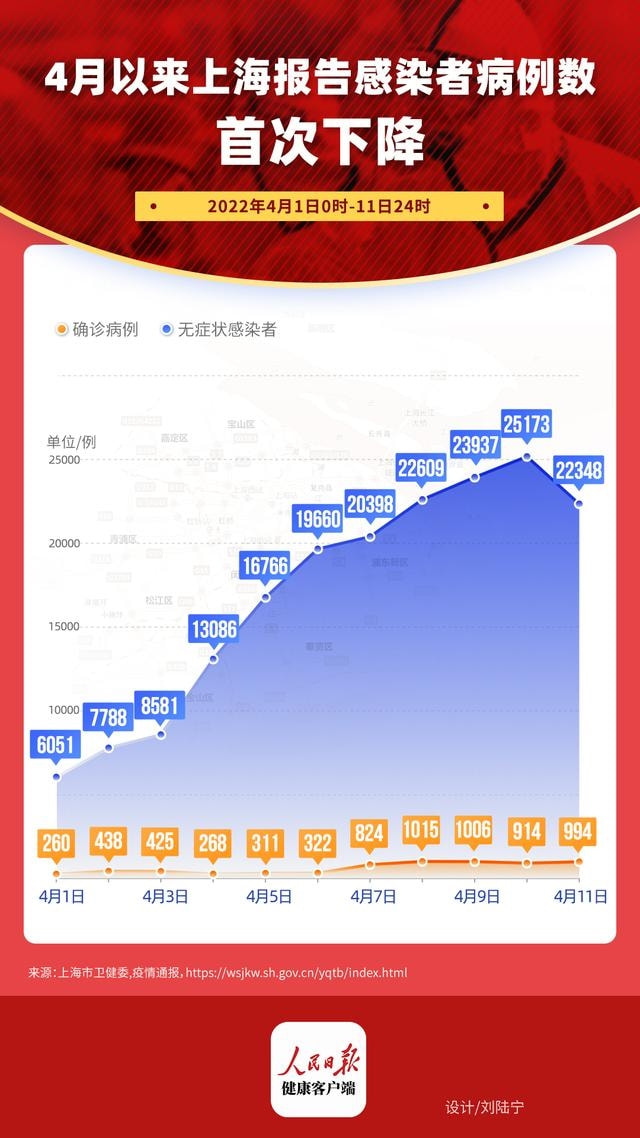

“4月5日,上海新增本土新冠肺炎确诊病例311例,无症状感染者16766例...”这样的通报,赵丹丹在疫情期间重复了上百次,对普通市民而言,这只是一串数字;但对他而言,每一个数字背后都是一份沉甸甸的责任。

在疫情最严峻时期,赵丹丹几乎每天都要站在发布会台上,面对几十家媒体的镜头和全市2500万市民的期待,他深知,数据的准确性直接关系到防控决策的科学性,也影响着公众对防疫工作的信任度,有一次,在解释封控区域调整时,他特意拿出了详细的地图标注,用最直观的方式说明调整依据,这种细致入微的做法赢得了市民的理解。

从医者到官员:三十载公共卫生生涯的积淀

赵丹丹的沉稳并非一日之功,翻开他的履历,我们可以看到一条清晰的成长轨迹:从基层医务工作者到卫生行政管理者,他积累了丰富的公共卫生经验。

在担任卫健委副主任之前,赵丹丹曾在上海市医疗急救中心工作多年,亲历过SARS、H1N1等多次公共卫生事件,这段经历让他深刻理解一线医疗工作的艰辛与复杂,也培养了他应对突发公共卫生事件的能力,2014年起,他担任原上海市卫生和计划生育委员会干部,后任上海市卫生健康委员会副主任,分管医药卫生体制改革、基层卫生等工作,这些经历使他对上海医疗卫生体系有着全面而深入的了解,为他在疫情期间精准解读政策、回应民生关切奠定了坚实基础。

危机沟通的艺术:在压力下保持定力与温度

疫情期间的新闻发布会,常常伴随着尖锐的提问和敏感的话题,赵丹丹展现了出色的危机沟通能力,既坚持原则,又饱含温度。

当被问及封控期间市民配药难问题时,他没有回避矛盾,而是详细介绍了社区代配药、互联网医院等具体解决方案,并承诺“将不断优化流程,尽最大努力保障市民用药需求”,在解释为何要进行多轮核酸检测时,他用通俗易懂的语言解释病毒潜伏期和检测窗口期的概念,让复杂的医学知识变得易于理解。

更难得的是,在面对一些情绪化的质疑时,他总能保持冷静与同理心,有一次,在回应市民对物资保障的担忧时,他语气坚定却充满温情:“我们深知每一位市民都在为抗疫做出牺牲,我们将全力以赴保障基本生活需求。”这种既坦诚又富有同理心的沟通方式,在很大程度上缓解了公众的焦虑情绪。

信任的构建者:在质疑声中架设理解之桥

疫情期间,信息爆炸且往往相互矛盾,公众容易产生困惑与不信任,赵丹丹作为官方信息的发布者,成为了构建信任的关键人物。

他深谙信任源于透明与一致,每次发布数据时,他都会详细说明统计口径和依据;解读政策时,他会阐述背后的科学考量和社会因素;回应热点时,他既不夸大也不缩小问题,力求客观全面,这种一贯的严谨作风,使得即使是在最困难的时刻,他的发言依然具有公信力。

更重要的是,赵丹丹展现了政府官员中难得的“人情味”,他会在发布会结束时感谢市民的理解配合,会记得向前线医护人员致敬,会承认工作中存在的不足并承诺改进,这些细节或许微小,却在无形中拉近了政府与民众的距离。

超越疫情:公共卫生沟通的启示

赵丹丹在疫情期间的表现,为公共卫生危机沟通提供了宝贵启示:权威信息需要专业背书,更需要人性化表达;危机管理不仅需要科学决策,还需要情感共鸣;政府公信力不仅建立在政策正确性上,也建立在沟通真诚度上。

后疫情时代,赵丹丹继续在上海市卫健委副主任的岗位上工作,参与推动上海医疗卫生事业的发展,而他在疫情期间展现的专业素养和沟通艺术,已经成为公共卫生危机管理的典型案例,为未来应对突发公共卫生事件提供了可借鉴的经验。

疫情终将过去,但公共卫生体系与公众之间的信任桥梁需要持续维护,赵丹丹的故事提醒我们,在这座桥梁上,数据与温度同等重要,专业与真诚缺一不可,当下一场公共卫生挑战来临时,我们需要更多这样既能准确传达信息,又能有效安抚人心的“沟通者”,在危机中守护社会的信心与团结。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏