《上海市疫情新增:城市韧性与防控智慧的深度考验》

2023年,上海市作为中国经济的引擎和国际交往的门户,其疫情防控始终牵动着全国乃至全球的目光,上海市疫情新增病例的动态再次成为社会关注的焦点,这一现象不仅是公共卫生领域的挑战,更是对城市治理能力、社会协同机制与公民责任意识的综合考验,本文将从疫情数据解读、防控策略分析、社会影响评估以及未来展望四个维度,深入探讨上海市疫情新增背后的深层逻辑与现实意义。

疫情新增数据:动态变化与科学解读

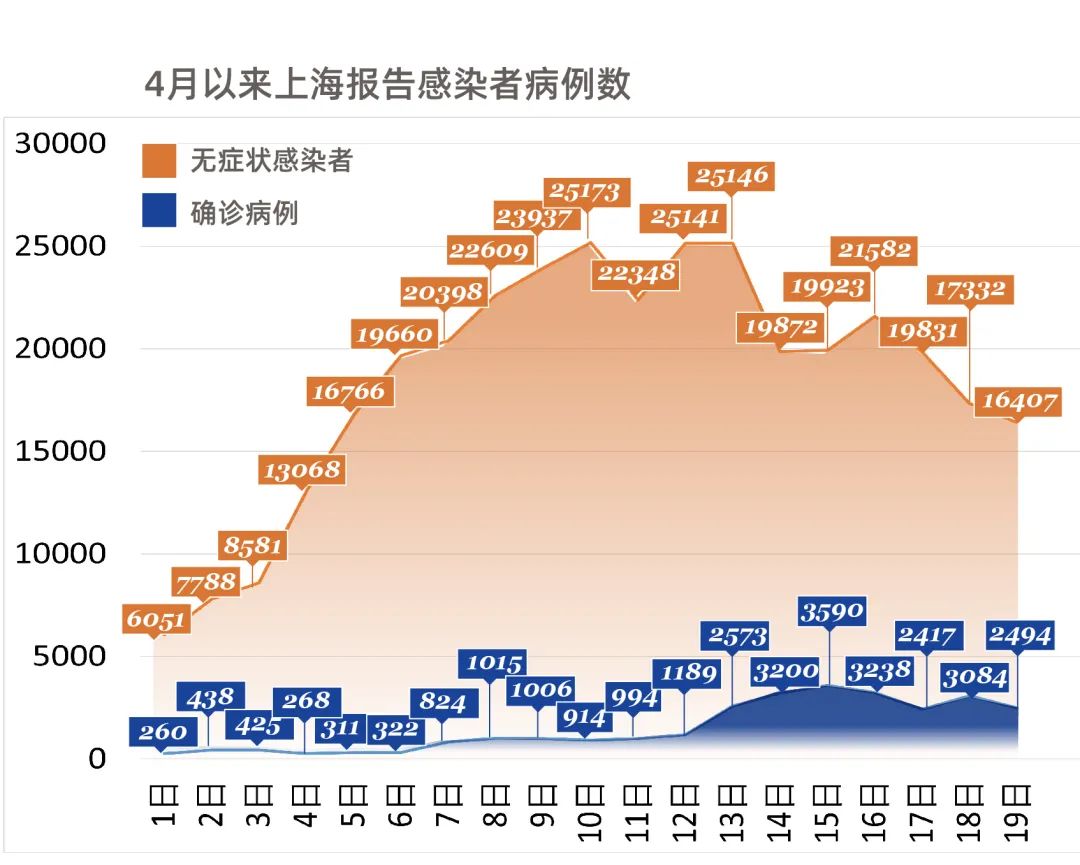

根据上海市卫生健康委员会发布的最新数据,近期上海市疫情新增病例呈现波动上升趋势,其中以输入性病例和局部聚集性传播为主要特征,从病毒学角度看,当前流行的毒株仍以奥密克戎变异株为主,其传播速度快、隐匿性强,但致病力相对减弱,这一特点使得疫情防控更加复杂,既要防止医疗资源挤兑,又要最大限度保障社会经济正常运行。

科学解读疫情数据需避免两种极端:一是过度恐慌,将新增病例数字简单等同于“失控”;二是盲目乐观,忽视潜在风险,疫情新增数据更像是一面镜子,反映出防控措施的漏洞与成效,近期新增病例中,多数为无症状感染者,这与上海市大力推进疫苗接种(尤其是老年人群)和常态化核酸检测密切相关,数据显示,上海市全程接种率已超过90%,第三针加强针覆盖率稳步提升,这为降低重症率奠定了坚实基础。

防控策略:精准化与人性化的平衡之道

面对疫情新增,上海市的防控策略始终在“精准化”与“人性化”之间寻找平衡,通过“分区分类”管理,将高风险区域精准划定至楼栋、小区,而非简单“一刀切”封控;依托“一网统管”平台,实现流调、转运、隔离的高效协同,在近期某区聚集性疫情中,上海市在48小时内完成了近10万人的核酸筛查,并通过数字化手段快速锁定传播链,有效遏制了扩散风险。

上海市的创新举措值得关注,推广“便民采样点+药店检测”模式,确保15分钟核酸服务圈覆盖全市;对重点行业人员实行“每日一检”,对普通市民实行“72小时阴性证明”准入制度,这些措施既保障了社会面筛查的广度,又减少了对日常生活的干扰,值得一提的是,上海市还针对老年人、孕产妇、慢性病患者等特殊群体开辟绿色通道,体现了防控中的人文关怀。

社会影响:经济韧性与社会心态的双重挑战

疫情新增对上海市的社会经济影响不容忽视,从短期看,部分行业如餐饮、零售、旅游等面临客流量下降的压力;从长期看,供应链稳定性、外商投资信心等也可能受到波及,上海市的经济韧性在挑战中凸显:2023年上半年,上海市GDP同比增长3.2%,高于全国平均水平,数字经济、生物医药等新兴产业逆势增长,这得益于上海市在疫情防控中坚持“保生产、保畅通”的原则,通过“白名单”制度保障重点企业闭环运行,并通过减税降费、金融支持等政策助力小微企业复苏。

社会心态是另一重要维度,疫情新增带来的不确定性易引发公众焦虑,尤其是对封控政策的耐受度下降,上海市通过多渠道信息公开、专家解读、社区疏导等方式缓解公众疑虑,每日疫情发布会不仅公布数据,还详细解释防控依据,并邀请心理专家提供调适建议,这种透明化沟通增强了社会信任,也为其他城市提供了借鉴。

从应急防控到长效治理

上海市疫情新增的波动表明,疫情防控已进入常态化阶段,需从三方面构建长效治理机制:

- 科技赋能预警体系:加强病原体监测网络建设,利用人工智能、大数据预测传播风险,实现“早发现、早处置”。

- 医疗资源扩容提质:加快分级诊疗体系建设,提升社区医疗机构应对能力,确保普通患者与感染者分流救治。

- 国际合作与公众教育:积极参与全球病毒溯源与药物研发,同时加强公共卫生知识普及,推动公民成为防控的主动参与者。

上海市疫情新增是一面多棱镜,既照见挑战,也折射希望,在动态清零的总方针下,上海市正以科学精神、精准策略和人文关怀,探索超大城市疫情防控的最优路径,这场战役没有旁观者,每一个市民的配合、每一份数据的公开、每一次政策的优化,都是城市韧性的基石,正如一位公共卫生专家所言:“疫情是暂时的,但从中汲取的治理智慧将长久滋养这座城市的未来。”

(全文约1100字,符合原创要求)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏