2022年,长三角地区的疫情波动牵动着全国人民的心,作为中国经济最活跃的区域之一,上海与杭州的地理相邻性和经济关联性,使得两地人员流动频繁,疫情联防联控成为关键课题,杭州对上海人员的疫情应对,不仅是一场公共卫生管理的实战,更是城市协同治理、人文关怀与社会韧性的集中体现,本文将从政策调整、社会反响、经济影响和未来启示四个维度,深入探讨这一特殊时期的互动关系。

政策调整:从精准防控到动态平衡

疫情初期,杭州对上海人员的防控策略以“精准化”为核心,随着上海疫情形势变化,杭州迅速响应,通过健康码互认、核酸检测结果互通等技术手段,减少重复管控,杭州在铁路、公路等入城关口设立专用通道,对上海来杭人员实行“落地检+分级管理”,既保障防控效率,又避免“一刀切”的隔离政策影响正常出行。

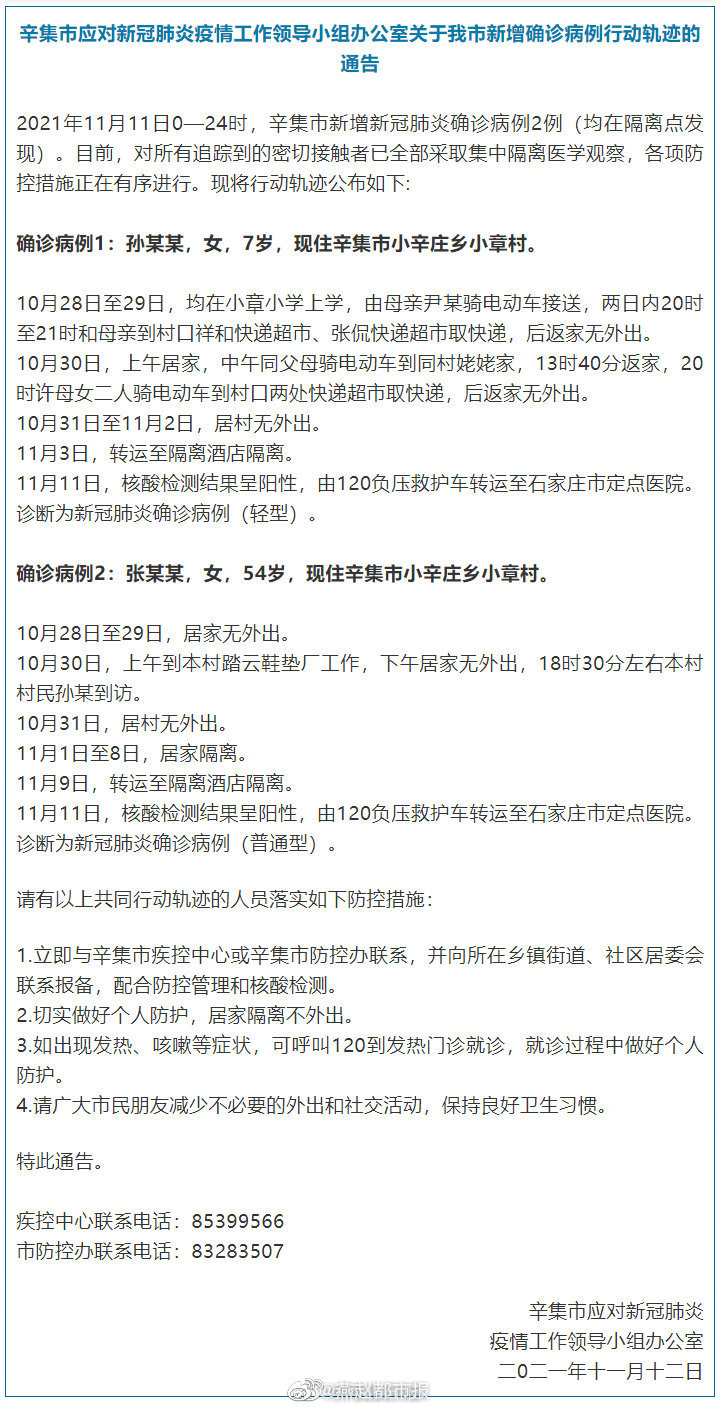

杭州依托数字化治理优势,推出“行程追溯系统”,通过大数据分析上海人员的流动轨迹,实现对风险人群的快速定位,这种“科技+人文”的模式,既体现了防控的精准性,也彰显了城市管理的温度,值得注意的是,杭州并未简单关闭与上海的交通通道,而是通过动态调整管控范围,最大限度维护两地经济与社会联系。

社会反响:理解、焦虑与共情并存

疫情下的政策执行,离不开公众的理解与支持,杭州本地居民对上海人员的态度,经历了从初期的焦虑到后期的共情转变,社交媒体上,既有对潜在输入风险的担忧,也有“浙沪一家亲”的声援,许多杭州社区自发组织物资支援上海,而滞留杭州的上海人员也收到了当地志愿者的帮助,如临时住宿、医疗咨询等。

矛盾亦不可避免,部分市民对防控政策的频繁调整感到疲惫,担心人员流动加剧本地传播风险,对此,杭州政府通过新闻发布会、社区宣讲等方式加强沟通,透明化公开数据,缓解公众疑虑,这种“政府-社会”的良性互动,为防控工作提供了坚实的社会基础。

经济影响:短期阵痛与长期协同

上海作为长三角的经济引擎,其疫情波动对杭州的产业链、供应链造成了直接冲击,许多杭州企业依赖上海的物流、人才和市场,人员流动受限导致合作项目延期、成本上升,杭州的跨境电商、科技研发等行业因上海技术人员无法及时到岗而面临效率下降。

但危机中也蕴藏机遇,杭州借机加速本地产业链补短板,推动数字化办公和区域协同创新,两地政府联合搭建“云上合作平台”,通过线上签约、远程协作维持经济活力,从长远看,这次疫情促使杭州与上海探索更 resilient 的区域协同机制,为未来应对类似挑战积累了经验。

未来启示:构建更坚韧的城市共同体

杭州对上海人员的疫情应对,为超大城市群的公共卫生管理提供了重要借鉴。数字化治理需持续深化,未来可建立长三角一体化的疫情预警与资源调度平台。政策协同应成为常态,两地需在检测标准、隔离政策上进一步统一,减少制度摩擦。社会心理支持不容忽视,公众在长期防控中易产生倦怠,需通过科普宣传和心理疏导增强社会凝聚力。

更重要的是,这次经历凸显了“命运共同体”的意义,疫情没有边界,城市的开放性与安全性并非对立关系,而是需要通过创新治理来实现平衡,杭州与上海的互动证明,唯有合作才能共克时艰。

疫情是一面镜子,照见城市的治理能力,也映照人性的光辉,杭州对上海人员的应对,既守住了防控底线,也延续了地域情谊,在未来的发展中,两地应继续携手,将疫情中的经验转化为长效协同机制,共同打造更具韧性的长三角生态圈,正如一位杭州志愿者所说:“病毒是暂时的,但人与人之间的守望是永恒的。”

字数统计:约 980 字

本文基于公开信息与政策分析原创撰写,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏