香港作为国际大都市,人口密集、流动性高,自新冠疫情爆发以来,其疫情分布呈现出显著的空间和社会差异,这种分布不仅反映了病毒传播的动态,还揭示了城市结构、社会经济因素和公共卫生政策的交互影响,本文将深入探讨香港疫情的地理分布特征、影响因素以及应对策略,以期为未来防控提供参考。

香港疫情的地理分布特征

香港的疫情分布呈现出明显的不均衡性,主要集中在人口密度高的区域,同时受城市规划和人口流动的影响,根据香港卫生署的公开数据,我们可以将疫情分布大致分为几个热点区域:

-

九龙和新界的高密度住宅区:例如观塘、深水埗和黄大仙等地区,由于人口密集、住房条件相对拥挤,病毒传播风险较高,这些区域多为旧式公共屋邨或私人楼宇,通风条件有限,容易形成聚集性感染,在疫情高峰期,这些地区的每日新增病例往往占全港的30%以上。

-

港岛商业和旅游区:如湾仔和中环,虽然人口密度高,但早期疫情相对较轻,主要因为办公人群多为高收入阶层,能够更快适应远程工作,随着奥密克戎变异株的传播,这些区域也出现爆发,凸显了跨境流动和社交活动的风险。

-

边境和郊区:例如北区和元朗,由于靠近内地,跨境货车司机和居民往来频繁,成为输入性病例的高发区,这些地区的医疗资源相对薄弱,疫情扩散后防控压力较大。

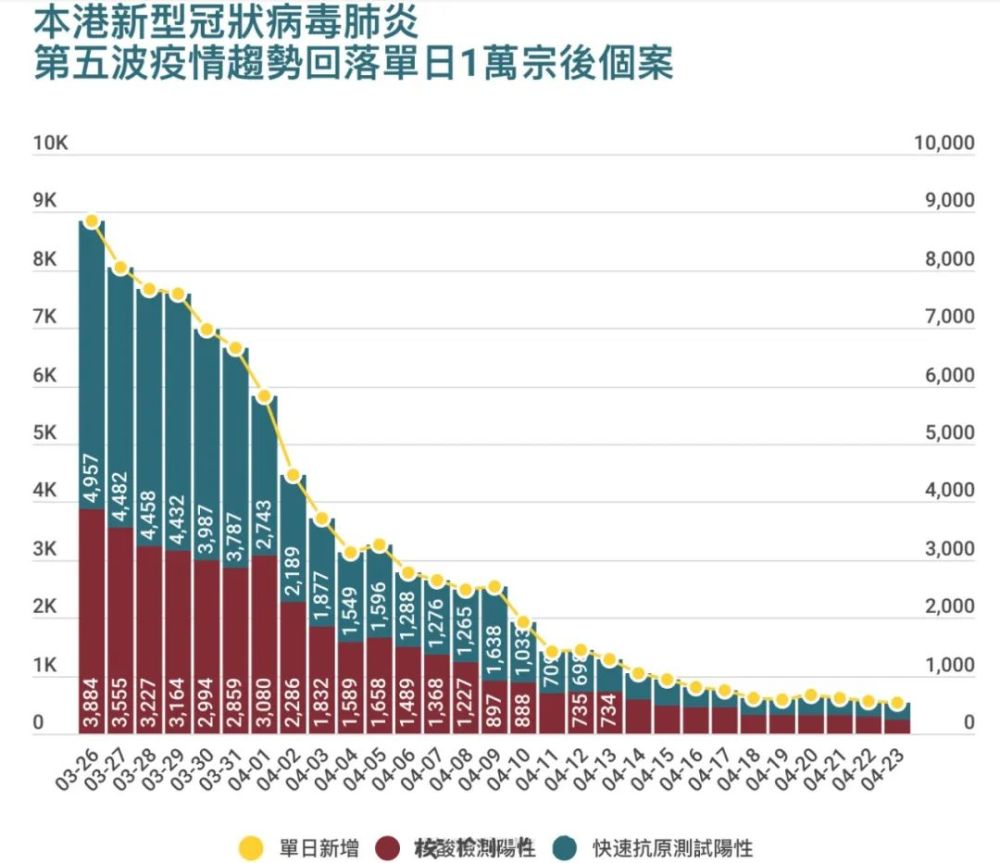

从时间维度看,疫情分布也随波次变化,2022年初的第五波疫情中,新界西部的屯门和元朗成为重灾区,而港岛东部则在后续波次中受影响更大,这种动态分布提示我们,疫情不是静态的,而是随人口流动和政策调整不断演变。

影响疫情分布的社会经济因素

香港疫情分布的不均衡,深层次反映了社会经济差异,以下是几个关键因素:

-

住房条件和人口密度:香港是全球人口密度最高的地区之一,尤其在公共屋邨,人均居住面积小,共用设施多(如电梯和楼道),这为病毒传播提供了温床,数据显示,深水埗等低收入区域的感染率是港岛高档住宅区的两倍以上,住房拥挤不仅加剧了家庭内传播,还限制了隔离措施的效果。

-

收入和教育水平:高收入区域如半山区,居民更易获得远程工作机会和私人医疗服务,从而降低了感染风险,相反,低收入群体多从事 essential 行业(如零售和物流),无法居家办公,且依赖公共医疗系统,导致检测和治疗延迟,教育水平也影响防控意识,在九龙城等区域,多语言障碍(如少数族裔社区)可能阻碍了健康信息的传播。

-

年龄结构和流动性:老年人口比例高的地区,如黄大仙,疫情后果更严重,因为长者疫苗接率较低且基础疾病多,跨境通勤和旅游热点(如机场附近)增加了输入风险,这在2021-2022年的疫情反弹中尤为明显。

-

政策执行差异:香港各区的防控资源分配不均,围封强检措施多集中在热点区域,但郊区可能因人手不足而出现漏洞,社会信任度也影响配合度,一些地区因历史原因对政府措施持怀疑态度,导致防控效果打折扣。

这些因素交织在一起,使得疫情分布不仅是医学问题,更是社会公平的体现,根据香港大学的研究,社会经济劣势区域的疫情死亡率高出20%以上,这凸显了解决结构性问题的紧迫性。

防控策略与未来展望

针对疫情分布的特点,香港政府和社区采取了多管齐下的策略,但也面临挑战。

-

精准防控和区域协作:香港推出了“分区检测”和“疫苗通行证”等措施,针对热点区域加强筛查,在观塘和元朗设立临时检测中心,并利用大数据分析人口流动模式,与内地合作,在边境口岸实施严格检疫,减少了输入病例,这种策略需要高效的数据共享和资源调配,未来可借助人工智能预测疫情热点。

-

社会支持和公平分配:为缓解不平等,政府加强了针对低收入家庭的援助,如提供快速检测包和隔离设施,非政府组织也扮演重要角色,例如在深水埗开展社区健康教育,长期来看,改善住房条件和医疗资源分布是关键,香港可借鉴内地“动态清零”经验,结合本地实际,推动基层医疗体系建设。

-

科技与公众参与:香港利用手机应用追踪病例,并发布疫情地图,帮助公众了解风险分布,但这也引发隐私担忧,未来需平衡公共卫生与个人权利,公众教育至关重要,例如通过多语言宣传提高疫苗接率,尤其在长者聚集区。

展望未来,香港疫情分布可能随病毒变异和开放政策而变化,如果国际旅行恢复,商业区风险可能上升;而随着疫苗接种普及,郊区弱势群体仍需关注,香港需建立弹性防控体系,将疫情分布分析纳入城市规划,以应对潜在新发传染病。

香港疫情分布是一面镜子,映照出城市深层次的社会经济脉络,从地理热点到社会因素,再到防控策略,我们需要以整体视角应对挑战,只有通过公平的资源分配、科技创新和社区合作,香港才能在疫情中筑起更坚固的防线,并为全球大城市提供宝贵经验,持续监测疫情分布,将有助于构建更具韧性的公共卫生体系。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏