在全球疫情持续演变的背景下,香港特别行政区政府近期推出了一系列防疫新措施,旨在平衡公共卫生安全与社会经济活力,这些措施不仅体现了科学防控的精准性,更彰显了香港作为国际都市在应对挑战时的灵活性与韧性,本文将深入分析这些新措施的内容、背景及其潜在影响,探讨香港如何以创新思维推动防疫工作,为未来复苏铺路。

防疫新措施的背景与动因

香港的防疫政策始终以“动态清零”为基础,但随着奥密克戎变异株的传播特点变化以及本地经济民生压力的增加,政府开始调整策略,新措施的推出主要基于以下考量:

- 疫情形势的变化:奥密克戎毒株虽传播力强,但致病性相对减弱,香港在前期积累的疫苗接种率和自然免疫基础上,逐步将重点从“围堵”转向“管理风险”。

- 社会经济的需求:严格的防疫措施对旅游、零售等行业造成冲击,新政策旨在减少对日常生活的干扰,助力经济复苏。

- 国际接轨的压力:作为全球金融中心,香港需在防控疫情的同时保持对外联通,新措施参考了新加坡等地的经验,试图在安全与开放间取得平衡。

新措施的核心内容与创新点

香港此次防疫调整覆盖多个领域,重点包括以下方面:

-

疫苗接种与通行证优化:

- 扩大“疫苗通行证”适用范围,要求进入餐厅、商场等公共场所需完成三剂疫苗接种,或提供48小时内核酸检测阴性证明。

- 推出“疫苗通行证2.0”,通过数字化平台整合接种记录与健康申报,方便市民出行。

- 针对长者及儿童,加强接种外展服务,并考虑将部分疫苗纳入常规免疫计划。

-

检测与隔离策略调整:

- 逐步以快速抗原测试(RAT)替代部分核酸检测(PCR),减轻医疗系统压力。

- 缩短密切接触者的隔离期,若已接种疫苗且检测阴性,隔离时间可从14天减至7天。

- 设立“社区隔离酒店”,轻症患者可自费入住,避免挤占公立医院资源。

-

边境管控与国际联通:

- 取消部分国家的“禁飞令”,改为按风险分级管理,入境者需完成疫苗接种并接受隔离。

- 试行“闭环泡泡”机制,允许商务旅客在限定区域内活动,减少隔离时间。

- 加强口岸检测,引入新技术如废水监测,提前预警输入病例。

-

社会支持与公众教育:

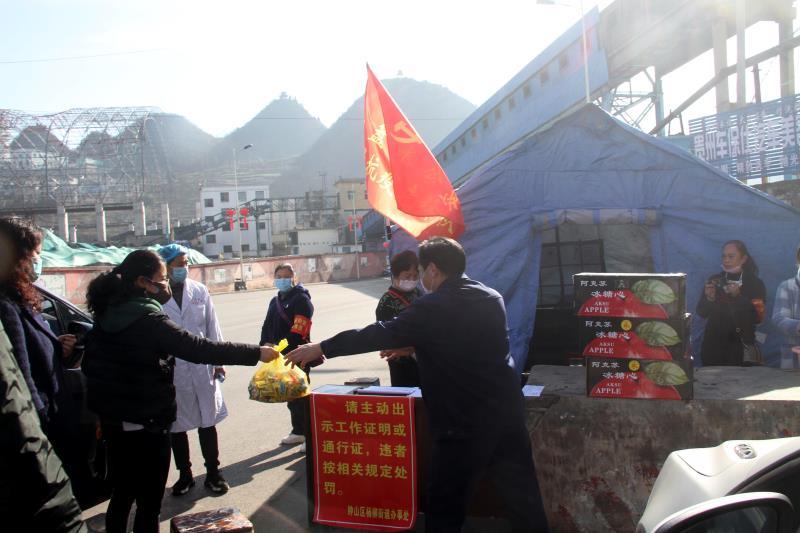

- 增加防疫物资储备,向低收入家庭免费发放快速测试包。

- 通过社交媒体和多语言渠道,宣传个人防护知识,减少疫苗错误信息传播。

新措施的科学依据与实效预期

这些调整并非盲目放松,而是基于数据与专家建议的精准施策,缩短隔离期参考了病毒潜伏期研究,而快速测试的推广则依托于本地检测能力的提升,政府预计,新措施可实现以下效果:

- 降低医疗系统压力:通过分级诊疗和居家隔离,避免资源挤兑。

- 提升社会配合度:减少对民生影响,增强公众对防疫政策的理解与支持。

- 逐步恢复国际往来:为金融、贸易等行业注入活力,巩固香港的全球竞争力。

挑战与应对策略

尽管新措施备受期待,但实施过程中仍面临挑战:

- 变异株风险:若出现高致病性新毒株,政策需及时回调,政府已制定应急预案,包括重启方舱医院与大规模检测。

- 疫苗犹豫问题:部分群体接种率低可能影响群体免疫,当局通过社区宣传和便利化接种点,力争年底前三剂接种率超90%。

- 执行与监督:措施依赖公众自律,需加强执法与技术支持,如利用“安心出行”应用追踪高风险场所。

香港经验的启示与未来展望

香港的防疫新措施为全球城市提供了重要借鉴:在不确定性中保持灵活,以科技和数据驱动决策,同时关注人文关怀,香港可进一步探索“疫苗护照”互认、常态化疫情监测体系等创新,推动社会从“抗疫”向“复常”平稳过渡。

正如特区官员所言:“防疫不是目的,而是为了守护生命与繁荣。”香港正以务实态度,在挑战中寻找机遇,为后疫情时代的发展奠定基础。

香港防疫新措施是应对疫情演变的关键一步,既反映了科学防控的进步,也体现了对民生关切的回应,在政策落地过程中,政府、企业与社会需携手合作,才能实现安全与发展的双赢,随着全球疫情进入新阶段,香港的探索或将为世界提供更多启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏