在2022年初春,长春这座素有“北国春城”美誉的城市,迎来了一场前所未有的挑战——新冠疫情的突然爆发,面对病毒的迅速蔓延,长春市政府迅速响应,实施了严格的疫情管制措施,这些管制不仅是对公共卫生体系的考验,更是一次对城市治理能力、社会凝聚力和人文关怀的全面检视,本文将从长春疫情管制的背景、措施、影响以及背后的故事入手,探讨这座城市的坚韧与温情。

疫情背景与管制启动

长春作为吉林省的省会,拥有超过900万人口,是东北地区的重要工业和文化中心,2022年3月,奥密克戎变异株的传入导致疫情迅速扩散,单日新增病例一度突破千例,面对这一紧急情况,长春市政府于3月11日宣布启动应急响应,实施全域静态管理,这一决定并非轻率之举,而是基于科学研判和“动态清零”政策的指导,旨在阻断传播链,保护人民群众的生命安全。

管制措施的核心包括:封控高风险区域、限制人员流动、暂停非必要商业活动、开展多轮全员核酸检测,以及加强物资保障,这些措施看似严厉,但却是应对突发公共卫生事件的必要手段,长春的疫情管制并非孤例,它借鉴了武汉、上海等城市的经验,同时结合本地实际,形成了“精准防控+全民参与”的特色模式。

管制措施的具体内容与执行

长春的疫情管制以“快、严、实”为原则,覆盖了多个层面,在社区层面,实行“足不出户”或“非必要不外出”的政策,每个社区设置卡口,由工作人员和志愿者24小时值守,居民需凭通行证出入,并配合每日健康监测,在核酸检测方面,长春动员了全市医疗资源,设置了上千个采样点,确保“应检尽检”,据统计,在管制期间,长春累计完成了超过1亿人次的核酸检测,检测效率之高,令人瞩目。

长春还加强了物资保障体系,政府与超市、电商平台合作,建立了“线上订购+线下配送”的模式,确保米面粮油、蔬菜肉类等生活必需品的供应,针对老年人、孕妇等特殊群体,社区还提供了上门服务,在医疗救治方面,长春指定了多家定点医院,并开辟绿色通道,确保患者能得到及时治疗,心理热线和在线咨询服务的开通,缓解了市民的焦虑情绪。

这些措施的执行离不开多方协作,政府部门、医疗机构、社区工作者和志愿者形成了强大的合力,在长春某封控小区,一位社区书记连续工作20多天,每天只睡几小时,她的故事被媒体报道后,引发了广泛共鸣,这种基层奉献精神,成为管制期间的一道亮丽风景。

管制的影响与挑战

疫情管制在有效控制疫情的同时,也带来了一系列社会和经济影响,从积极方面看,长春的疫情在4月中旬得到明显遏制,单日新增病例降至个位数,这证明了管制的有效性,管制措施提升了公众的卫生意识,许多市民养成了戴口罩、勤洗手的习惯,从社会层面看,管制期间,邻里互助、志愿者行动等温情故事频发,增强了城市凝聚力。

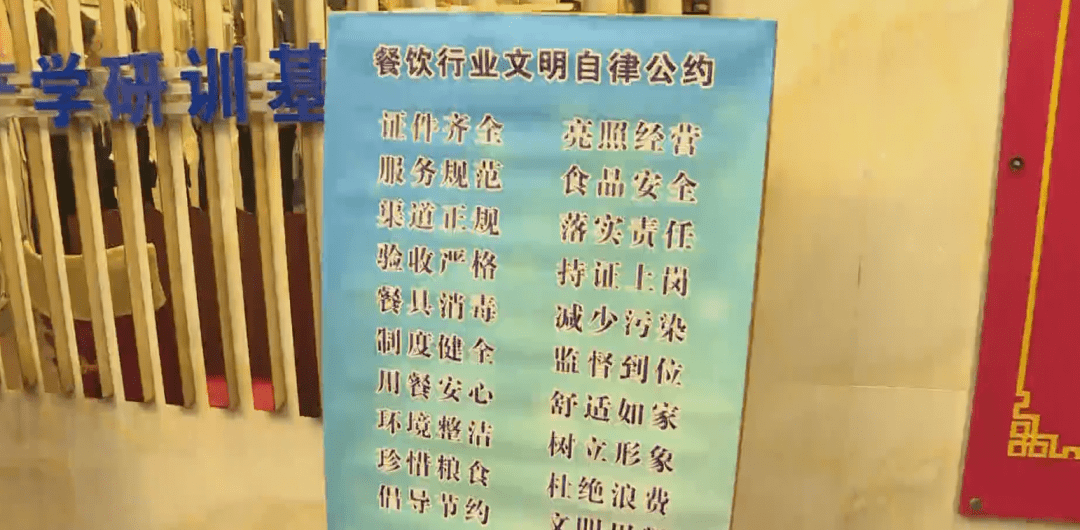

管制也面临挑战,经济方面,长春作为汽车工业重镇,部分企业停产导致产业链受损,据估计,2022年第一季度长春GDP增速放缓,中小企业尤其是餐饮、零售业受到冲击,一些商家不得不转型线上求生,社会层面,长时间的封闭管理引发了部分市民的心理压力,尤其是学生和独居老人,教育系统转为线上教学,虽然保证了“停课不停学”,但也暴露了数字鸿沟问题。

针对这些挑战,长春市政府及时调整政策,例如推出纾困贷款、减免租金等措施,帮助企业和个人渡过难关,通过媒体宣传和社区活动,疏导公众情绪,彰显了人文关怀。

背后的故事:坚韧与温情的城市精神

长春疫情管制的成功,不仅仅依赖于政策,更源于这座城市的内在精神,长春人以其坚韧和乐观著称,在管制期间,无数普通人的故事令人动容,有医生夫妻并肩作战,留下年幼的孩子由老人照顾;有志愿者冒着风雪为居民送菜,自己却顾不上吃饭;有艺术家创作抗疫歌曲,用音乐传递力量,这些点滴汇聚成一股暖流,让管制下的城市不再冰冷。

从历史角度看,长春曾经历过战争和工业转型的考验,这种韧性在疫情中再次显现,管制不是简单的封锁,而是一次对城市治理的升华,它展示了如何在危机中平衡安全与发展,如何将“人民至上”的理念落到实处。

长春的疫情管制是一面镜子,映照出中国城市在公共卫生事件中的应对能力,它告诉我们,管制不仅是技术问题,更是人性问题,通过这次经历,长春积累了宝贵经验,例如如何优化物资配送、如何加强数字治理等,随着疫情形势变化,长春可能需要更灵活的防控策略,但这段经历将永远铭刻在城市记忆中。

长春疫情管制是一场考验,也是一次成长,它让我们看到,在灾难面前,人类的团结与智慧总能战胜困难,正如一位长春市民所说:“春天可能会迟到,但永远不会缺席。”这座北国春城,正以它的方式,迎接真正的春暖花开。

(字数:约1150字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏