随着全球疫情的持续演变,中国各地根据实际情况不断调整防控策略,香港和北京作为两个具有代表性的城市,在疫情政策上展现出不同的侧重点和应对模式,香港在经历奥密克戎变异株冲击后,逐步转向“精准防控”与“复常”并重的策略;而北京作为首都,则坚持“动态清零”方针,强调快速响应和科学统筹,两地的政策实践,不仅反映了中国疫情防控的灵活性,也为全球抗疫提供了宝贵经验。

香港疫情政策:从应急到常态化管理

香港的疫情政策经历了从严格封锁到逐步开放的转型,2022年初,奥密克戎变异株引发香港第五波疫情,当地政府迅速强化社交距离措施,包括关闭公共场所、限制聚集人数,并推行疫苗接种计划,随着疫情趋缓,香港转向“精准防控”,重点包括:

- 分级分类管理:根据风险等级划分区域,对高风险场所进行针对性筛查,避免“一刀切”封锁。

- 疫苗通行证:要求市民进入公共场所须出示疫苗接种记录,推动全民免疫屏障的建立。

- 国际通关试点:在保障本地防控的前提下,逐步恢复与海外地区的航班往来,助力经济复苏。

- 科技助力追踪:利用“安心出行”APP加强溯源,提高防控效率。

这些措施体现了香港在平衡公共卫生与经济发展方面的努力,人口密集、老龄化问题等因素仍给防控带来挑战,未来需进一步优化医疗资源分配和社区支持体系。

北京市最新政策:动态清零与精细化防控

作为国家政治中心,北京的疫情防控以“动态清零”为核心,强调“快、准、严”,北京针对奥密克戎变异株的特点,出台了多项精细化措施:

- 常态化核酸检测:在全市设置便民采样点,要求市民定期检测,确保早发现、早隔离。

- 风险区域动态调整:根据疫情发展划分封控区、管控区和防范区,实现精准管控。

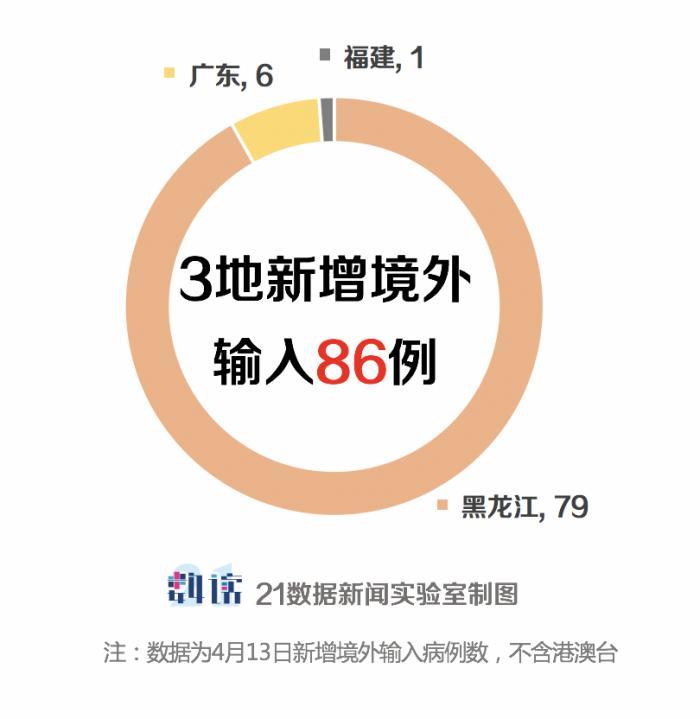

- 进返京管理升级:对来自风险地区的人员实行“三天两检”和健康监测,严防输入性风险。

- 科技赋能防控:通过“北京健康宝”实现行程追踪和风险提示,提升响应速度。

北京还注重保障民生,例如建立“白名单”制度确保供应链畅通,并为老年人、学生等群体提供个性化服务,这些政策在控制疫情扩散的同时,最大限度减少了对社会运行的影响。

两地政策对比与启示

香港和北京的疫情政策虽路径不同,但均以科学防控和人民健康为出发点,香港的“精准防控”更注重灵活性和国际接轨,而北京的“动态清零”则突出快速阻断传播链,两地的共同点在于:

- 科技应用:均利用数字化工具提升防控效率。

- 疫苗接种:将免疫屏障作为长期策略。

- 民生保障:在防控中兼顾社会稳定性。

香港面临的人口结构复杂性和北京承担的首都功能特殊性,也提示未来政策需进一步优化:例如加强跨部门协作、完善应急医疗体系,以及提升公众健康素养。

疫情政策不仅是公共卫生问题,更是社会治理能力的体现,香港与北京的实践表明,因地制宜、科学施策是关键,随着病毒变异和全球疫情变化,两地政策或将进一步调整,但核心目标始终是保护生命健康与推动社会复苏,中国的疫情防控经验,正为世界提供一种兼顾效率与人文关怀的范式。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏