当南京疫情与“疫苗没起作用”这两个关键词叠加在一起,某种集体性的焦虑便悄然蔓延,部分民众的困惑与失望可以理解——我们接种了疫苗,为何疫情依然暴发?难道疫苗失去了保护作用?这种直观的质疑背后,实则隐藏着一个关乎科学认知的关键命题:我们究竟对疫苗抱有何种期待?是将它视为终结疫情的“万能神药”,还是抵御疾病的“重要盾牌”?南京疫情,恰恰以其残酷而真实的方式,为我们进行了一次全民级的科学普及:疫苗的“没起作用”,并非其价值的终结,而恰恰是我们更深刻理解其作用、调整防疫策略的理性开端。

必须厘清一个核心概念:疫苗的“保护作用”绝非意味着100%的阻断感染,任何一款疫苗的首要目标,也是最重要的目标,是预防重症和死亡,科学界早已形成共识,新冠疫苗(包括国际上多种技术路线的疫苗)在降低住院率、重症率及病死率方面,效力是显著且明确的,南京疫情中的数据也印证了这一点:绝大部分确诊病例为轻型和普通型,重症比例相对较低,且完成全程接种者发展为重症的风险远低于未接种者,这雄辩地说明,疫苗在“保底线、守生命”这个根本任务上,发挥了中流砥柱的作用,将疫苗的评价标准狭隘地定义为“完全杜绝感染”,是一种不切实际的完美主义,也是对疫苗科学价值的误读。

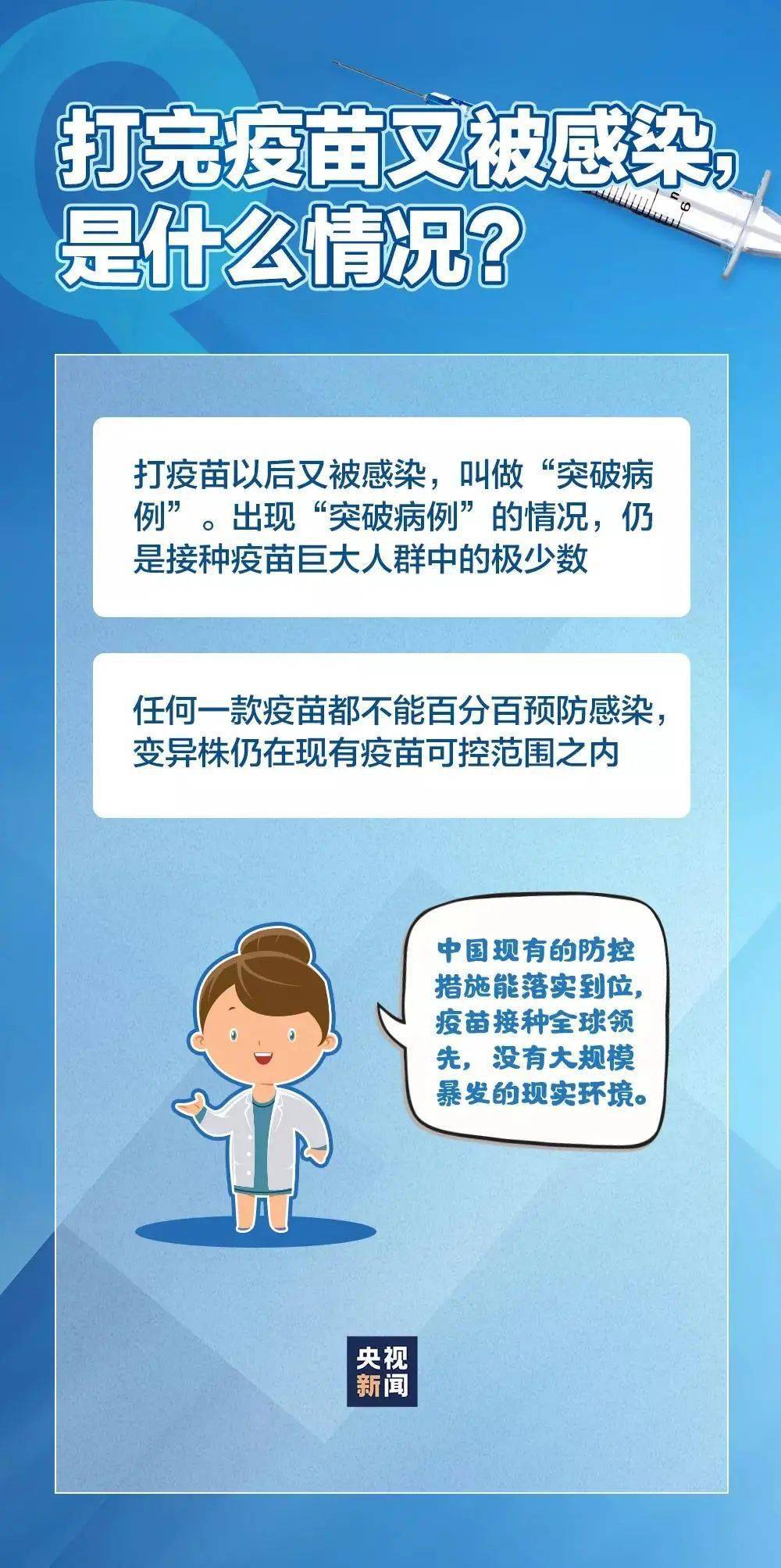

为何在南京疫情中,依然有相当数量的接种者被感染?这引出了“突破性感染”的概念,所谓突破性感染,是指在完成疫苗接种后,仍发生的病原体感染,其发生原因复杂多样:其一,病毒变异是重要因素,德尔塔(Delta)等变异毒株拥有更强的传染性和一定的免疫逃逸能力,意味着它们可能部分绕过由疫苗或既往感染所建立的免疫屏障,其二,免疫反应个体差异,疫苗接种后产生的保护性抗体水平因人而异,且会随时间推移自然衰减,部分个体的免疫水平可能不足以完全抵御高载量病毒的入侵,其三,暴露程度与防护措施,即使接种疫苗,在人员高度密集、通风不良的环境下,遭遇大量病毒攻击,感染风险依然存在,南京疫情的特定传播场景,正是这些因素叠加的结果,突破性感染的存在,是病毒与免疫系统动态博弈的正常现象,而非疫苗“失败”的证据。

南京疫情如同一面镜子,照出了我们认知中的盲区,也指明了未来努力的方向,它警示我们,疫苗接种必须与强大的公共卫生措施(非药物干预措施)协同并进,疫苗是强大的内部防御,而戴口罩、勤洗手、保持社交距离、精准流调、及时隔离等措施,则是必不可少的外部屏障,两者并非替代关系,而是互补共生,指望仅靠疫苗单兵突进就结束疫情,是不现实的,南京疫情后,中国迅速强化了防控措施,并加速了加强针的接种布局,这正是基于现实情况作出的科学、灵活的调整。

更深层次看,南京疫情促使我们反思对“疫情终结”的想象,也许,新冠病毒不会像SARS那样突然消失,而是可能走向流感化(endemic),即与人类长期共存,在这种图景下,疫苗的角色将发生转变:它不再是追求“零感染”的“绝杀武器”,而是转化为降低疾病危害、将大流行转化为可管理的地方性流行的关键工具,我们的目标,或许应从“彻底消灭病毒”调整为“借助疫苗和综合措施,将疫情对社会生活、公众健康的影响降至最低”。

结论是清晰而坚定的:南京疫情中疫苗“没起作用”的表象,非但没有否定疫苗的价值,反而通过现实的考验,让我们更全面、更科学地理解了疫苗的真实作用与边界,它破除了对疫苗的“神话”期待,推动了防疫策略从理想化向务实化的演进,这场疫情提醒我们,科学防疫是一场复杂的系统工程,需要疫苗、公卫措施、公众理解与配合的多轮驱动,将目光放长远,每一次疫情挑战,都是我们积累经验、优化策略、学会与病毒智慧共存的契机,疫苗,作为这个过程中最有力的武器之一,其重要性在南京疫情后愈发凸显,而非削弱,未来的道路,必然是构建在科学认知基础上的、更加坚韧、更具弹性的防疫体系。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏