在变幻莫测的全球疫情形势下,每一个地区的风险等级都牵动着人们的心弦,当我们将目光投向祖国的南海之滨,一个关键问题浮出水面:澳门属于疫情什么风险地区?要回答这个问题,我们不能仅凭一时一地的零星病例做判断,而应从澳门特区政府官方的科学分级体系、疫情防控策略的演变以及当前的实际状况三个维度进行全面剖析,本文将深入探讨澳门如何从全球瞩目的“清零”优等生,过渡到当前以“精准防控”为核心的低风险地区管理新阶段。

官方定调:澳门属于低风险地区,分级标准科学明晰

根据澳门特区政府卫生局的权威界定,澳门目前持续被列为低风险地区,这一判定并非空穴来风,而是基于一套科学、动态的评估体系,该体系综合考虑以下关键指标:

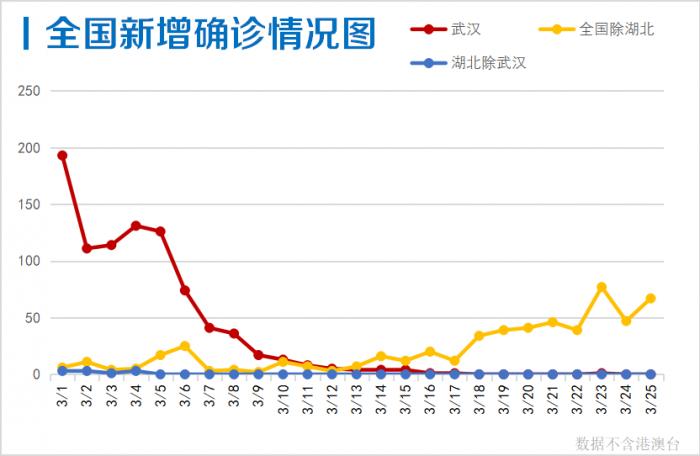

- 新冠病毒社区感染情况:核心是是否存在不明来源的本地传播链,澳门在绝大多数时间内成功切断了本土传播链,即使偶有输入病例关联的本土个案,也能通过快速流调、精准隔离迅速控制,未形成规模性社区扩散。

- 疫苗接种覆盖率:澳门的新冠疫苗接种率位居世界前列,尤其是高危人群的接种率极高,这构筑了坚实的免疫屏障,极大降低了重症和死亡风险,是维持低风险评级的重要基石。

- 医疗系统承压能力:澳门的医疗卫生系统完善,病床数量、ICU资源、医护人员配置均能从容应对散发病例,从未出现挤兑现象,确保了医疗服务的可持续性。

- 外防输入政策的有效性:澳门对入境人员实施严格但有序的检疫措施(如根据风险等级采取不同期限的医学观察),有效缓冲了境外输入压力。

从官方口径看,澳门属于低风险地区是经过数据验证的客观事实,居民日常生活、经济活动基本正常,与内地、香港的免隔离通关安排(“通关”)也基于此风险等级有序推进。

策略演进:从“动态清零”到“精准防控”的智慧转身

理解澳门今天的风险定位,必须回顾其不凡的抗疫历程,澳门在疫情早期及中期,严格遵循并出色执行了“动态清零”方针,创造了连续数百天无本土病例的纪录,成为国际社会赞誉的防疫典范,这一时期,澳门无疑是超低风险甚至零风险地区。

随着奥密克戎变异株成为主导,其极强传染性对“清零”策略构成巨大挑战,澳门特区政府审时度势,没有固守一成不变的策略,而是展现出高度的灵活性和科学性,转向以“减少重症、减少死亡、减少感染”为目标的精准防控新阶段,这一转变的核心在于:

- 重点从“绝对清零”转向“管理风险”:承认病毒无法完全根除,但通过高效措施将其对社会运行、公众健康的影响降至最低。

- 措施更具针对性:不再轻易采取全城“静止”或大规模封控,而是聚焦于感染源头和传播链,实施小范围的围封核检、重点区域筛查,最大限度减少对经济社会的影响。

- 资源向脆弱人群倾斜:加强长者、慢性病患者的疫苗接种和医疗保障,筑牢最需要保护的防线。

这一策略调整,是澳门在科学评估病毒特性、人口免疫背景和社会成本后做出的理性选择,它并不意味着澳门变成了高风险区,恰恰相反,它标志着澳门的防疫体系更加成熟、稳健,能够在与病毒共存的新常态下,依然将整体风险维持在低水平。

现状透视:常态化管理下的澳门,风险可控、生活如常

当前,澳门已进入疫情常态化管理阶段,社会生活秩序井然,旅游、餐饮、会展等行业持续复苏,尽管偶尔会出现因输入病例引发的局部聚集性疫情,但特区政府的响应机制快速、透明、高效:

- 快速流调与信息公开:一旦发现阳性病例,立即启动流行病学调查,迅速锁定并隔离密接、次密接者,并通过官方渠道及时发布详细信息,避免社会恐慌。

- 分级分区精准防控:对出现病例的楼宇、场所实施精准的“封控区”和“防范区”管理,而非“一刀切”的全域限制。

- 常态化核酸检测:为重点人群、高频次暴露人群提供便利的核酸检测服务,成为早期发现的“哨兵”。

这些措施确保了即使面对病毒侵袭,澳门也能在短时间内扑灭疫情火苗,迅速恢复低风险状态,居民和游客在遵守佩戴口罩、出示健康码等基本防疫要求的前提下,可以相对自由地活动,与内地主要城市,特别是粤港澳大湾区的通关政策基本稳定,这本身就是对澳门低风险地位最有力的背书。

澳门属于疫情低风险地区,这一结论既有官方权威数据的支撑,也经受了防疫策略成功转型的实践检验,澳门的抗疫之路,是一条尊重科学、与时俱进、兼顾民生与经济的道路,它不再追求不切实际的“零感染”,而是通过精准、智慧的防控体系,成功地将疫情风险持续控制在低位,为居民和投资者提供了一个安全、稳定、可预期的环境,在未来,只要澳门继续坚持科学的动态评估与精准的防控措施,其作为低风险地区的定位有望得以巩固,继续在祖国的南大门熠熠生辉。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏