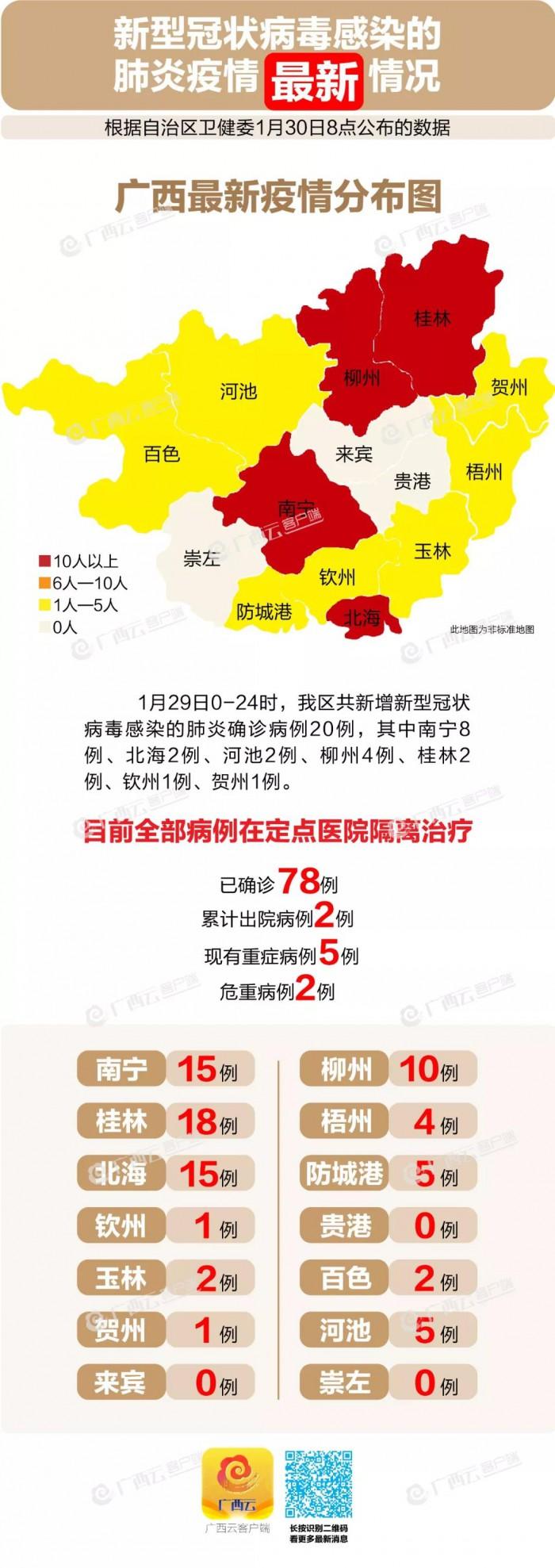

广西壮族自治区作为中国南部的重要边境省份,近年来在疫情防控中面临独特挑战,其疫情的发生并非单一因素所致,而是由地理环境、社会经济活动、病毒变异等多重因素交织引发,本文将深入分析广西疫情的发生机制,结合科学数据和政策背景,为读者提供一份原创、深度的解读。

边境地理与跨境流动:疫情输入的首要渠道

广西拥有长达1020公里的陆地边境线,与越南接壤,设有多个口岸和边民互市点(如东兴、凭祥等),2021年以来,全球疫情反复,东南亚地区成为病毒传播的高风险区域,广西作为中国—东盟贸易的重要枢纽,跨境货物和人员流动频繁,增加了疫情输入风险,2022年初东兴市的疫情暴发,溯源显示与跨境走私、非法入境等活动相关,病毒通过隐匿的传播链进入社区,加之初期检测能力有限,导致局部聚集性感染。

经济与社会活动:内部扩散的加速器

广西的经济结构以农业、旅游业和边境贸易为主,人员聚集性活动较多,南宁、桂林等城市是热门旅游目的地,节假日期间人流密集,易形成传播热点,农村地区医疗资源相对薄弱,防控意识不足,一旦病毒输入,容易快速扩散,2022年百色市疫情中,初期病例多与春节返乡人群相关,反映了社会活动对疫情传播的放大效应。

病毒变异与免疫屏障:生物学因素的挑战

奥密克戎变异株的出现,改变了疫情发展的轨迹,该毒株具有高传染性和隐匿性,广西的疫情多次与境外输入的奥密克戎亚变种相关,尽管广西疫苗接种率较高(截至2022年底,全程接种率超90%),但疫苗对变异株的保护力下降,加之免疫屏障存在地域不均,导致突破性感染频发,北海市2022年7月的疫情中,多数感染者已接种疫苗,但病毒仍通过社区活动快速传播。

防控响应与政策调整:从应急到常态化

广西疫情的发生也暴露了防控体系的薄弱环节,初期,边境地区物资和人力不足,检测速度滞后,导致响应延迟,但随着国家“动态清零”政策的推进,广西快速强化了口岸管理、核酸检测和隔离措施,东兴疫情后,广西实施了“人、物、环境同防”策略,加强边境巡逻和数字化溯源(如“智慧边防”系统),有效遏制了后续输入风险。

经验与反思:公共卫生体系的建设

广西疫情的发生提示,边境地区需建立长效防控机制,这包括:提升基层医疗能力、完善跨境合作机制(如中越疫情信息共享)、推动公众健康教育,广西的实践也为全国提供了借鉴,如凭祥市的口岸“闭环管理”模式,被推广至其他边境省份。

广西壮族自治区疫情的发生是外部输入与内部扩散结合的结果,其背后涉及地理、社会、生物和政策等多维度因素,通过科学防控和持续优化策略,广西有效控制了疫情发展,但仍需警惕未来风险,这一案例不仅凸显了边境疫情防控的复杂性,也为全球公共卫生合作提供了重要启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏