在中国疫情防控的总体框架下,各大城市根据本地实际情况不断调整和优化防控策略,广州和上海作为中国经济与人口的核心城市,其疫情政策既体现了国家层面的统一要求,又展现了鲜明的地方特色,两地在面对疫情时的政策差异,不仅反映了城市治理理念的不同,也为全国其他地区提供了宝贵的实践经验,本文将从政策背景、具体措施、实施效果及社会反响等方面,对广州和上海的疫情政策进行深入分析。

政策背景与总体思路

广州和上海都是人口超过2000万的超大城市,且作为国际交通枢纽和经济中心,两地均面临较大的境外输入和本土传播风险,两地在政策思路上存在一定差异,广州更倾向于“精准防控”,强调以最小成本实现最大防控效果,注重快速流调、分级管理和科技支撑;上海则在此基础上,更突出“全域协同”和“社会动员”,通过多层级、多部门的联动实现防控全覆盖,这种差异既源于两地疫情形势的不同,也与其城市结构、资源配置和社会文化密切相关。

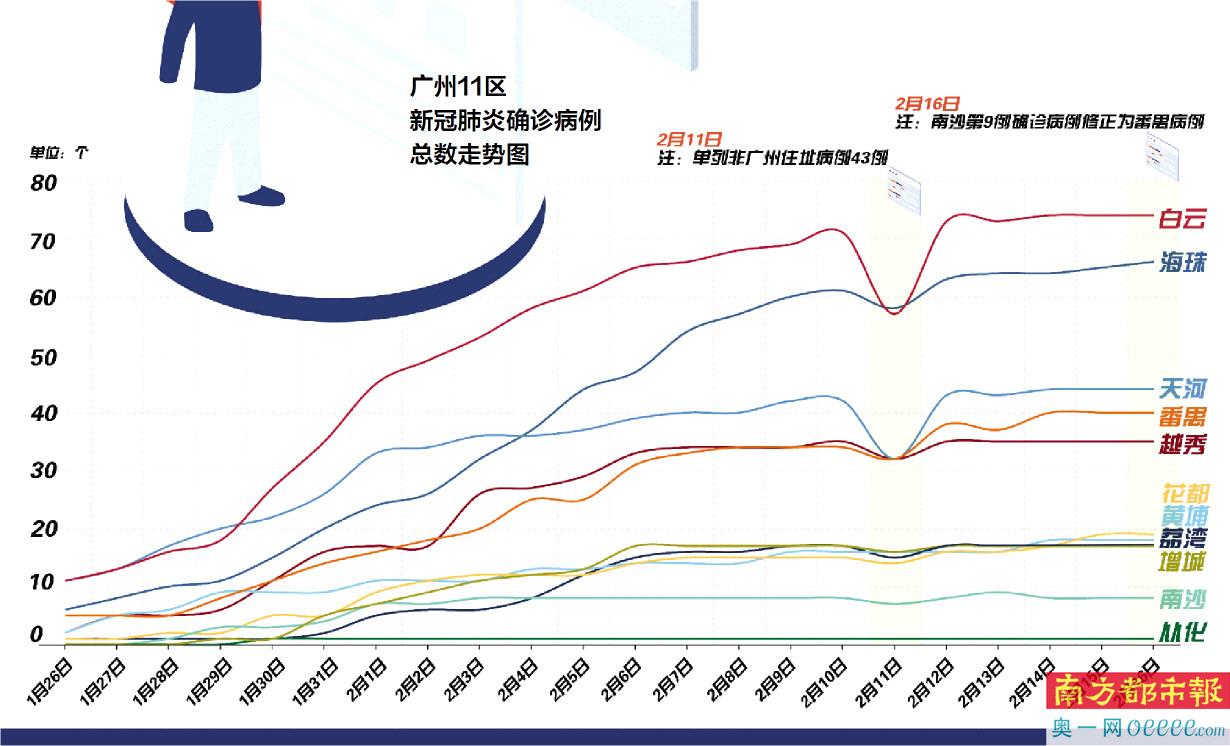

广州疫情政策的特点与实施

广州在疫情政策上以“快、准、细”著称,具体措施包括:

- 分级分区精准管控:根据疫情风险等级,将区域划分为封控区、管控区和防范区,实施差异化管理,在2022年春季疫情中,广州仅对个别街道进行封控,而非整个行政区,最大限度减少了社会运行成本。

- 高效流调与科技应用:利用大数据、人工智能等技术快速追踪密接者,并通过“穗康码”实现人员行程动态管理,广州还率先推广“抗原+核酸”双检测模式,提高了筛查效率。

- 民生保障与舆情响应:广州注重保障封控区居民的生活物资供应,并建立快速舆情反馈机制,及时回应社会关切。

这些措施使广州在多次疫情中保持了较低的社会影响,经济和生活秩序较快恢复。

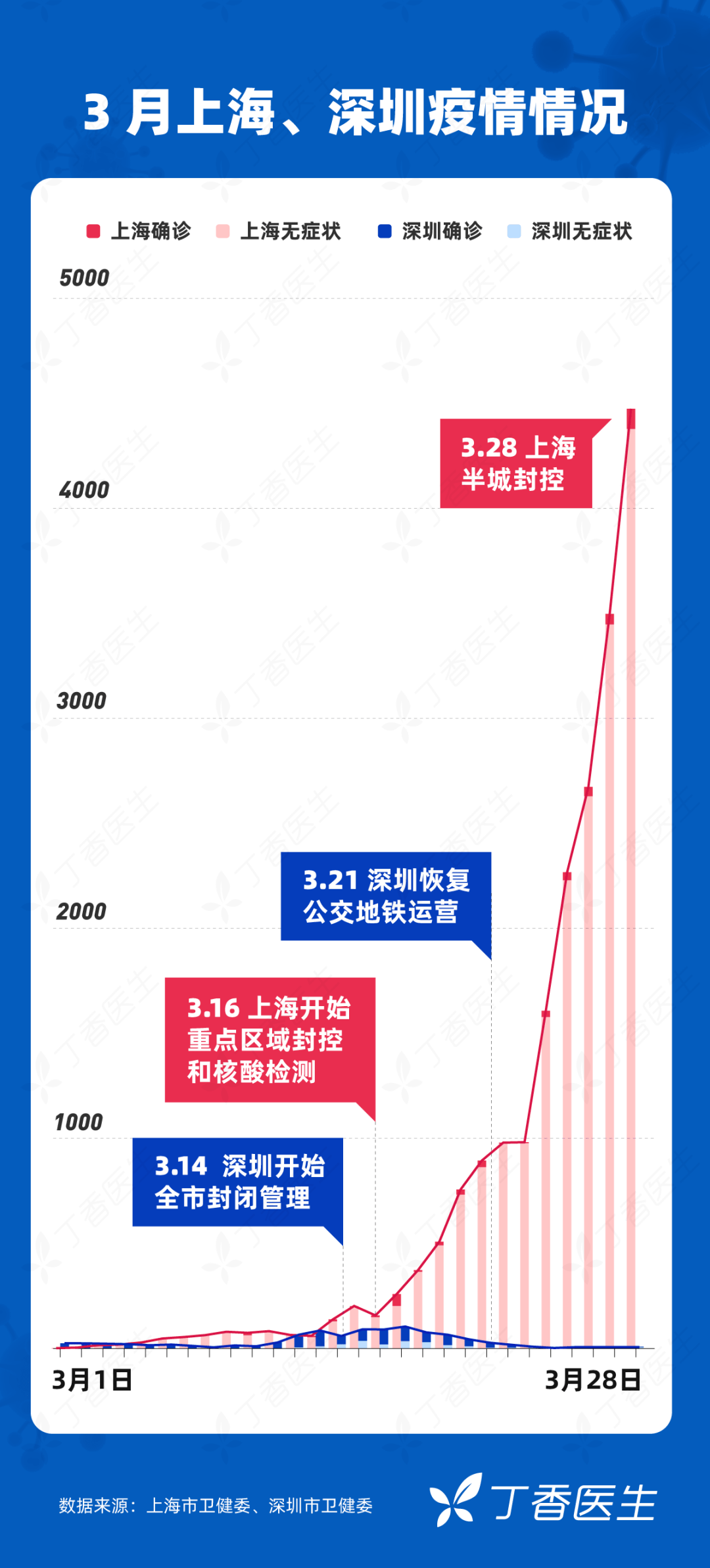

上海疫情政策的演进与挑战

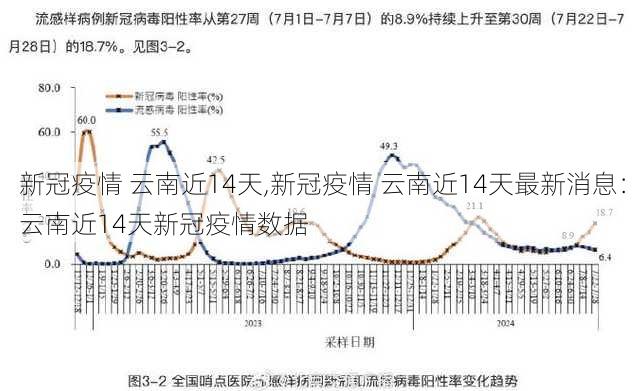

上海在2022年春季面临奥密克戎变异株的广泛传播,其政策经历了从“精准防控”到“全域静态管理”的调整,前期,上海试图以精准流调和局部管控应对疫情,但由于病毒传播力极强,最终转向全域封控,这一阶段的政策特点包括:

- 全域协同与网格化管理:以街道、社区为单元,实施核酸筛查、物资配送和医疗服务的统一调度,基层组织和志愿者成为政策执行的关键力量。

- 重点人群保护与医疗资源调配:上海特别关注老年人、基础疾病患者等脆弱群体,开设应急就医通道,并临时改建方舱医院以缓解医疗压力。

- 政策灵活性与动态调整:随着疫情变化,上海不断优化检测频次、隔离期限和解封标准,例如后期推广“核酸+抗原”筛查和“三区”划分管理。

尽管上海政策在控制疫情上取得成效,但也暴露出供应链紧张、基层压力大等问题,引发了社会对超大城市应急能力的反思。

政策效果与社会反响

从效果看,广州的精准防控模式在疫情早期或散发阶段表现突出,社会成本较低,公众满意度较高,而上海的全域管理在应对大规模疫情时显示了强大的动员能力,但短期内对经济和民生造成较大冲击,社会反响方面,两地政策均获得多数民众的理解支持,但也存在不同声音:广州被批评有时“过度谨慎”,上海则被指责“前期犹豫后期激进”,这些争议反映了疫情防控中效率与公平、自由与安全的永恒博弈。

经验与启示

广州和上海的实践为其他城市提供了重要启示:

- 因地制宜是核心:没有放之四海而皆准的政策,城市需根据人口密度、资源禀赋和疫情阶段动态调整策略。

- 科技与人文并重:大数据等科技手段能提升防控效率,但政策温度(如民生保障)同样决定成败。

- 平战结合能力建设:日常应急体系、基层治理水平和公众配合度是应对疫情的基础。

广州和上海的疫情政策是中国超大城市治理的缩影,两地在探索中形成的经验——无论是广州的“精准”还是上海的“全域”——均贡献了宝贵的城市智慧,随着病毒变异和防控常态化,两地仍需在科学化、人性化方向上不断优化政策,平衡好防控与发展、个体与集体的关系,为全国乃至全球提供更多借鉴。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏