台北的南京路,名字里便藏着一部迁徙史,初闻此路名,总不免有几分错愕——台北何以有条南京路?这疑惑本身,便是历史的入口,路名的背后,是1949年那道海峡割开的山河,是百万人离乡背井的集体命运,那些渡海而来的人们,将故土的地名一一搬来,在陌生的岛屿上重建记忆的坐标系,于是台北有了南京路,有了成都路,有了绍兴南街,这并非台北独有的情结,世界各地的移民都惯用此道,以地名作舟,渡乡愁的苦海,然而台北的南京路,承载的又岂止是乡愁?

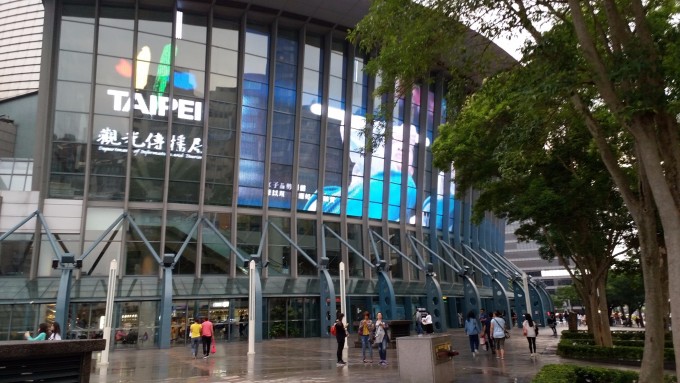

自台北车站一路向西,南京路开始了它的叙事,东段,现代化大厦鳞次栉比,金融据点林立,玻璃幕墙折射着台北的当代面貌,行至中间,穿过复兴北路微妙的界碑,景致便悄然流转,骑楼渐次老去,悬着斑驳的招牌;巷弄里藏着数十年光景的老铺,卖着福州干面、江浙菜馆,那味道是随着某个家族的渡海,在此落地生根,行至西段,临近淡水河,空气中仿佛都弥漫着更为缓慢的节奏,老旧公寓阳台上花草蔓生,诉说着寻常百姓家的日常。

这条路,是一部摊开来的城市发展史,它的东端指向未来,西端沉湎于过去,而我行走其上,仿佛在时间的长河中溯流,这空间上的东西走向,奇妙地对应了时间上的今昔对比,每一个街区,都是一页未被完全翻过的日历。

南京路上最动人的,莫过于那些被时光浸染的人情与技艺,在一家招牌褪色的钟表行里,老师傅戴着放大镜,小心翼翼地摆弄着一枚老怀表的机芯,那专注的神情,仿佛在修复的不是钟表,而是某位老伯随身的半生记忆,隔壁的制鞋铺,老匠人依然用传统手法为一双皮鞋换底,锤起锤落间,是机器无法替代的温厚与牢靠,这些即将随一代人老去而消逝的行业,在南京路的骑楼下,坚守着最后的阵地,他们是活的博物馆,是这座城市不愿遗忘的证明。

行至路的尽头,淡水河畔的风扑面而来,我忽然明白,南京路之于台北,不仅是一条交通动脉,更是一座活态的、行走的纪念馆,它没有庄严的馆舍与冰冷的展柜,它的展品是仍在呼吸的生活本身,那些来自“南京”乃至大陆各省的风味、口音、手艺与脾性,早已融入台北的肌体,成为它独一无二的文化基因。

这条路,像一道深刻的年轮,记录着城市的生长;又像一条敏感的神经,触及历史最深的脉动,它告诉我们,历史从未远去,它就蛰伏在我们每日经过的街角,飘荡在寻常人家的饭香里,镶嵌在老师傅布满皱纹的手掌间,台北的南京路,终其极,是一场无休止的、跨越海峡的对话——在每一个似曾相识的路牌下,在每一缕熟悉又陌生的乡音里,过去与现在,此地与彼岸,从未停止交谈,而每一个行走其上的人,都不知不觉,成了这漫长对话中的一个音节,轻不可闻,却又不可或缺。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏