在数字化防疫的浪潮中,健康码已成为中国公共卫生管理的重要工具,浙江的健康码和南京的健康码,作为两个不同区域的代表,引发了公众的疑问:它们是否一样?尽管两者都源于国家统一的防疫理念,但在设计、功能和应用上存在显著差异,体现了区域特色与统一框架的巧妙结合,本文将深入探讨这一问题,从技术架构、数据整合、应用场景等多角度展开分析,揭示其背后的逻辑与意义。

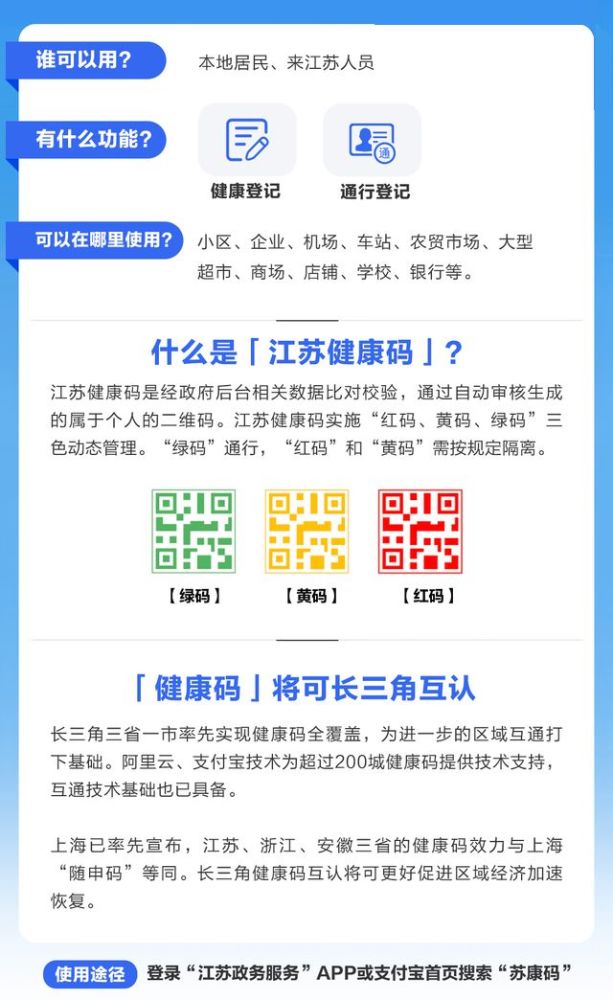

从起源和基本框架来看,浙江健康码和南京健康码都遵循了国家卫生健康委员会发布的健康码标准,旨在通过数字手段实现疫情精准防控,健康码的核心是基于个人健康信息、行程轨迹和风险等级生成的动态二维码,颜色分为绿、黄、红三色,分别代表低风险、中风险和高风险,这种统一性确保了跨区域流动时的基本互认,浙江健康码的绿码在南京通常会被认可,反之亦然,这并不意味着两者完全相同,浙江健康码作为省级系统,覆盖全省11个地市,而南京健康码则是市级系统,服务于南京市及周边区域,这种层级差异导致了数据来源和管理模式的细微差别。

在技术实现上,浙江健康码依托“浙里办”等省级政务平台,整合了公安、交通、医疗等多部门数据,采用大数据分析和人工智能算法进行风险评估,浙江健康码在疫情期间引入了“行程卡”联动,能够实时追踪用户的跨省流动情况,相比之下,南京健康码则更侧重于本地化应用,通过“我的南京”APP等渠道运行,数据主要来自南京市内的社区、医院和交通枢纽,这种本地化设计使得南京健康码在应对突发疫情时更灵活,例如在2021年南京禄口机场疫情中,健康码系统迅速升级,增加了核酸检测结果实时显示功能,而浙江健康码则更强调全省一体化管理,避免了碎片化问题。

从功能细节来看,浙江健康码和南京健康码在用户界面、附加服务和更新频率上有所不同,浙江健康码通常提供更丰富的服务选项,如疫苗接种查询、健康申报和异地就医备案,体现了浙江省在数字化改革中的领先地位,南京健康码则更注重实用性,例如在公共场所扫码时,系统会优先显示本地风险提示,方便快速核验,两者的颜色判定标准也可能因区域疫情态势而调整,在浙江,如果用户来自中高风险地区,健康码可能会变为黄色,并要求进行隔离;而在南京,判定标准可能更细化,考虑社区传播风险等因素,这种差异源于各地对《新型冠状病毒肺炎防控方案》的个性化解读,旨在平衡防控效率与民生需求。

数据隐私和安全方面,浙江健康码和南京健康码都遵循国家相关法规,如《网络安全法》和《个人信息保护法》,确保用户信息不被滥用,但浙江作为数字经济大省,在数据治理上更强调开放共享,例如通过“健康码+”模式赋能企业复工复产;南京则更注重本地数据闭环,减少跨区域数据流动带来的风险,这种差异反映了区域发展策略的不同:浙江追求“数字浙江”的全面覆盖,而南京则聚焦“智慧城市”的深度应用。

在应用场景中,浙江健康码和南京健康码的互认机制体现了区域协同的进步,早在2020年,长三角地区就推动了健康码互认,浙江和江苏(包括南京)作为成员,实现了“一码通行”,但这并非绝对一致:在高峰期,如节假日或疫情反弹时,两地可能会临时加强核验,导致健康码显示略有延迟或颜色差异,有用户反映,从浙江到南京后,健康码可能需要重新刷新才能同步数据,这说明,尽管有统一框架,但地方系统的独立运维仍可能导致用户体验的不一致。

从社会影响角度看,浙江健康码和南京健康码的差异折射出中国防疫政策的灵活性与人性化,浙江健康码更强调“普惠便捷”,通过数字化手段减少行政壁垒;南京健康码则更突出“精准防控”,针对城市特点优化资源配置,这种“同源异构”的模式,不仅提升了防疫效率,还推动了区域数字化治理的创新,浙江的“健康码+网格化管理”模式被多地借鉴,而南京的“健康码+社区服务”则在本地实践中不断完善。

浙江的健康码和南京的健康码在核心功能上一致,但在技术细节、数据整合和应用场景上存在差异,它们并非简单的“一样”或“不一样”,而是国家统一指导下的区域化实践,这种设计既保障了全国防疫的协同性,又尊重了地方自主权,体现了中国在公共卫生危机中的智慧与韧性,随着技术迭代和区域合作深化,健康码可能会进一步标准化,但个性化创新仍将不可或缺,对于公众而言,理解这些差异有助于更好地使用健康码,共同筑牢防疫屏障,通过对比分析,我们不仅看到了数字化工具的威力,更感受到了中国在平衡统一与多样中的卓越努力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏