在2020年初新冠疫情席卷全球之际,天津作为中国北方的重要港口城市和交通枢纽,其疫情发展轨迹不仅牵动着千万市民的心,更成为全国防控策略的缩影,从最初的零星病例到后续的局部暴发,天津的疫情时间线如同一幅动态画卷,记录着城市从慌乱到有序、从应急到常态化的全过程,本文将以时间为主线,梳理天津疫情的关键节点,并探讨其背后的社会应对与城市韧性。

2020年初:疫情初现与紧急响应

天津的疫情时间起点可追溯至2020年1月,1月21日,天津市报告首例新冠肺炎确诊病例,患者为一名从武汉返津的人员,随后,天津迅速启动重大突发公共卫生事件一级响应,时间定格在1月24日,正值农历除夕,这座拥有1300多万人口的城市瞬间进入“战时状态”:公共场所关闭、交通管制加强、社区封闭管理实施,在这一阶段,时间仿佛被压缩,每一天都充满不确定性,天津政府通过快速流调、隔离密接者,并在2月初建立了“海河医院”作为定点收治机构,到2020年3月,本地病例增长基本得到控制,这段时间,天津用“以快制快”的策略,为后续防控奠定了基调。

2020-2021年:零星反复与精准防控

随着全球疫情蔓延,天津面临输入性压力,2020年11月,天津滨海新区出现本土聚集性疫情,时间点恰逢冬季,病毒潜伏期短、传播力强,天津首次实施大规模核酸检测,在5天内完成滨海新区260万人的筛查,这一事件标志着天津防控进入“精准化”阶段:不再是全域封锁,而是聚焦风险区域,时间效率成为关键,2021年,天津疫情时间线相对平稳,但零星病例仍不时出现,如2021年1月的河北区疫情和8月的境外输入关联病例,每次疫情暴发,天津都迅速启动应急机制,时间窗口控制在24小时内完成流调核心信息获取,48小时内实现重点区域管控,这种“时间争夺战”体现了天津在数据共享、多部门协同上的进步。

2022年初:奥密克戎冲击与全民筛查

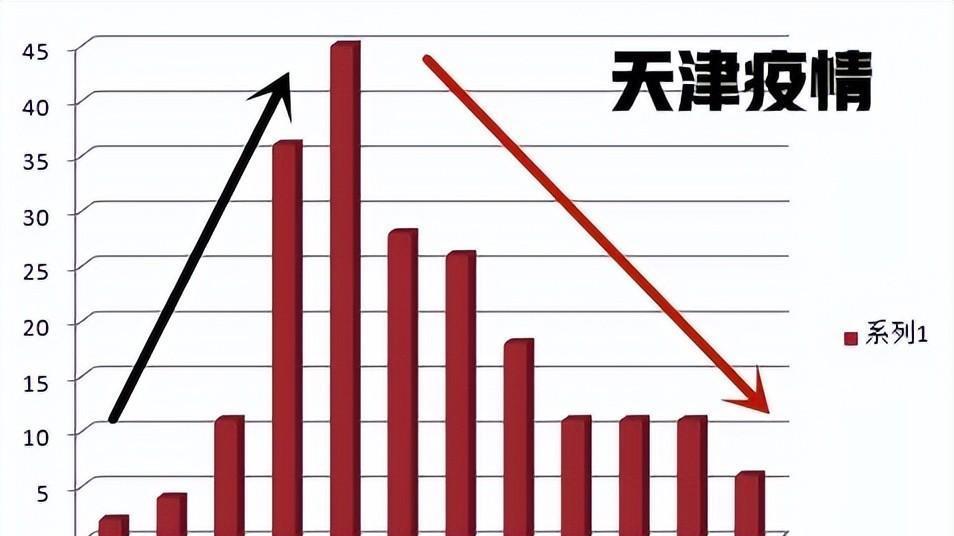

2022年1月,天津成为国内首个正面迎战奥密克戎变异株的城市,疫情时间线骤然紧张,1月8日,天津报告2例本土奥密克戎病例,病毒传播速度极快,天津在48小时内启动全市全员核酸检测,时间紧迫性前所未有,随后,天津在1月9日至1月20日间完成了四轮全员筛查,累计检测超千万人次,这一阶段,时间不仅是防控要素,更成为市民生活的刻度:许多人在寒风中排队检测,学生寒假提前,春节出行计划被打乱,天津通过“分级分类管控”,将高风险区锁定在津南区等地,最大限度减少对经济的影响,到2022年2月,疫情基本受控,但这次暴发暴露了病毒变异下的时间挑战——防控响应必须更快、更早。

2022年至今:常态化管理与时间博弈

进入2022年下半年,天津疫情时间线逐渐平滑,但局部波动不断,2022年9月的河北区疫情和2023年初的春节返乡潮,都考验着城市的常态化防控能力,天津逐步完善“15分钟核酸采样圈”,推广疫苗接种,并将防控重点转向“早发现、早处置”,时间在这里不再是紧急事件,而是日常管理的一部分:市民习惯72小时核酸证明,公共场所扫码成为常态,天津还利用大数据预测疫情时间趋势,提前部署资源,减少社会停摆,这一阶段,天津的韧性在时间考验中凸显——从最初的“被动应对”到“主动预警”,城市学会了与病毒长期共存。

时间见证的城市韧性

天津的疫情时间轴,不仅是一段公共卫生事件记录,更是一座城市在危机中成长的缩影,从2020年的仓促迎战到如今的从容应对,时间赋予了天津宝贵的经验:快速响应、科学精准、社会协同,每一次疫情暴发,都是对城市治理能力的压力测试,而天津用时间证明,在危机中保持冷静、在不确定性中寻找秩序,才是现代城市发展的核心,随着病毒变异和全球疫情演变,天津的疫情时间线可能还会有新的章节,但这座城市的韧性将始终是其最坚实的防线,时间流逝,但天津在疫情中凝聚的团结与智慧,将长久滋养这片土地。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏