随着全球疫情形势的演变,中国各地持续优化防控策略,浙江省作为经济大省和人口密集区,在疫情防控方面展现出前瞻性和创新性,浙江省发布了一系列最新防控措施,结合本地实际,以“精准防控、科技赋能、民生保障”为核心,为全国提供了可借鉴的经验,本文将从多个角度深入分析浙江省疫情防控的最新进展,探讨其背后的科学逻辑和社会影响。

疫情现状与数据更新:稳中向好,但挑战犹存

根据浙江省卫生健康委员会的最新通报,截至近期,浙江省新增本土确诊病例和无症状感染者数量持续保持在低位,大部分地区已实现社会面动态清零,杭州市、宁波市等主要城市通过常态化核酸检测和快速流调,有效遏制了局部聚集性疫情,数据显示,浙江省累计接种新冠疫苗超过1亿剂次,全程接种率超过90%,这为构建免疫屏障奠定了坚实基础,随着秋冬季节的到来,呼吸道疾病高发期叠加境外输入风险,浙江省防控压力依然存在,专家指出,需警惕变异毒株的潜在传播,并加强边境口岸和冷链物流的监测。

最新防控政策:精准施策,避免“一刀切”

浙江省在最新防控中强调“精准化”和“差异化”,避免过度防控对经济和社会生活造成冲击,具体措施包括:

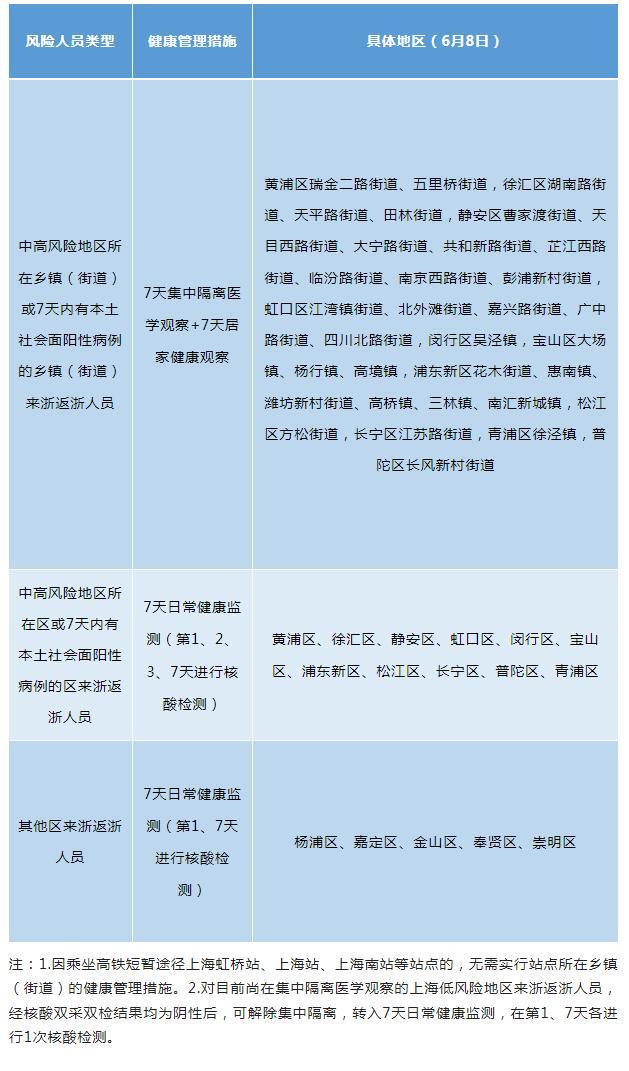

- 分区分类管理:根据疫情风险等级,将社区和区域划分为高、中、低风险区,实施动态调整,高风险区实行封闭管理,中风险区限制人员流动,低风险区则推动常态化生活,温州市近期针对个别街道的突发疫情,迅速划定管控范围,仅用72小时便实现社会面清零,体现了高效响应能力。

- 核酸检测优化:推广“15分钟核酸采样圈”,在公共场所和社区设置便民采样点,并利用大数据优化采样频率,重点人群如医务人员、快递员等实行每日一检,普通居民则根据出行需求灵活检测,这一举措不仅提升了检测效率,还减少了资源浪费。

- 跨省流动管理:针对暑期旅游和商务往来,浙江省完善了“健康码”互认机制,与周边省份建立联防联控协议,入境人员需实行“7天集中隔离+3天居家监测”,并加强口岸核酸检测,确保外防输入无漏洞。

这些政策凸显了浙江省在平衡疫情防控与经济发展方面的智慧,据浙江省统计局数据,2023年上半年,浙江省GDP同比增长5.5%,防控措施未对产业链造成大规模中断,彰显了“精准防控”的实效。

科技赋能防控:数字化平台成亮点

浙江省素有“数字浙江”之称,在疫情防控中,科技应用成为一大亮点,最新报道显示,浙江省升级了“浙里办”APP的防疫功能,集成健康码、行程卡、核酸检测结果于一屏,并通过AI算法预测疫情传播趋势,无人机配送、智能机器人消毒等在隔离区得到广泛应用,减少了人员接触风险。 值得一提的是,浙江省还率先试点“疫情溯源大数据平台”,利用区块链技术确保流调信息透明可信,该平台能快速锁定密切接触者,并将预警信息推送至社区和单位,实现了从被动应对到主动预防的转变,这些创新不仅提升了防控效率,还为全国提供了数字化治理的范本。

民生保障与社会协同:温暖举措筑牢民心基础

疫情防控不仅是医疗问题,更是社会系统工程,浙江省在最新举措中,重点关注民生保障,推出多项暖心政策:

- 医疗保障:指定定点医院接收隔离患者,确保急重症患者“绿色通道”畅通,加强心理热线服务,缓解公众焦虑情绪。

- 经济扶持:对受疫情影响的小微企业和个体工商户,提供税收减免和低息贷款,杭州市发放消费券刺激内需,助力服务业复苏。

- 教育协调:学校实行线上线下融合教学,确保学生学业不间断,社区志愿者组织配送生活物资,构建了“政府-社区-居民”三级联动网络。

这些措施赢得了公众广泛认可,据浙江省社科院调查,超80%的居民对防控政策表示支持,社会协同度显著提升。

挑战与展望:持续优化,迎接秋冬考验

尽管成效显著,浙江省疫情防控仍面临挑战,病毒变异可能导致疫苗保护力下降,需加快加强针接种和药物研发,区域发展不均衡可能影响农村地区的防控能力,浙江省已启动“千村万户”健康行动,提升基层医疗水平,展望未来,浙江省计划将疫情防控与公共卫生体系改革结合,推动智慧医疗和分级诊疗建设。 世界卫生组织专家评价,浙江省的防控模式体现了“科学性与人文性的统一”,为全球抗疫贡献了中国智慧。

浙江省疫情防控的最新报道,揭示了一个地区在危机中创新求变的历程,通过精准施策、科技赋能和民生优先,浙江省不仅筑牢了公共卫生防线,还实现了经济社会的韧性发展,这启示我们,疫情防控绝非孤立的战斗,而是需要全社会协同的长期工程,随着秋冬季节的来临,浙江省的实践将继续为全国提供宝贵经验,助力中国在抗疫道路上行稳致远。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏