财政支出对比与启示,揭秘抗疫资金流向

疫情如同一场突如其来的风暴,席卷全球,考验着每个地区的应对能力,浙江省和香港特别行政区作为经济重镇,其抗疫表现备受关注,人们常问:“疫情中,浙江省花费了多少钱?香港又投入了多少?”这不仅是数字的对比,更是对公共卫生体系、财政管理和社会韧性的深度剖析,本文将从财政支出、资金用途、区域差异等角度,探讨两地抗疫花费的实际情况,并分析其背后的启示。

浙江省的抗疫花费:高效投入与精准防控

浙江省作为中国经济发达的沿海省份,在疫情期间展现了强大的组织能力和财政实力,根据公开数据统计,自2020年疫情暴发至2022年底,浙江省在疫情防控上的直接财政支出超过500亿元人民币,这笔资金主要用于以下几个方面:

- 医疗资源建设与保障:浙江省迅速扩建定点医院、方舱医院和隔离设施,投入约200亿元用于采购医疗设备、防护物资和疫苗,杭州、宁波等地的临时医疗点建设,确保了重症患者的及时救治。

- 民生补贴与社会稳定:为缓解疫情对经济的影响,浙江省发放了多项补贴,包括对企业减免税费、对低收入群体提供现金援助,以及支持小微企业复工复产,这部分支出约150亿元,有效稳定了就业和市场信心。

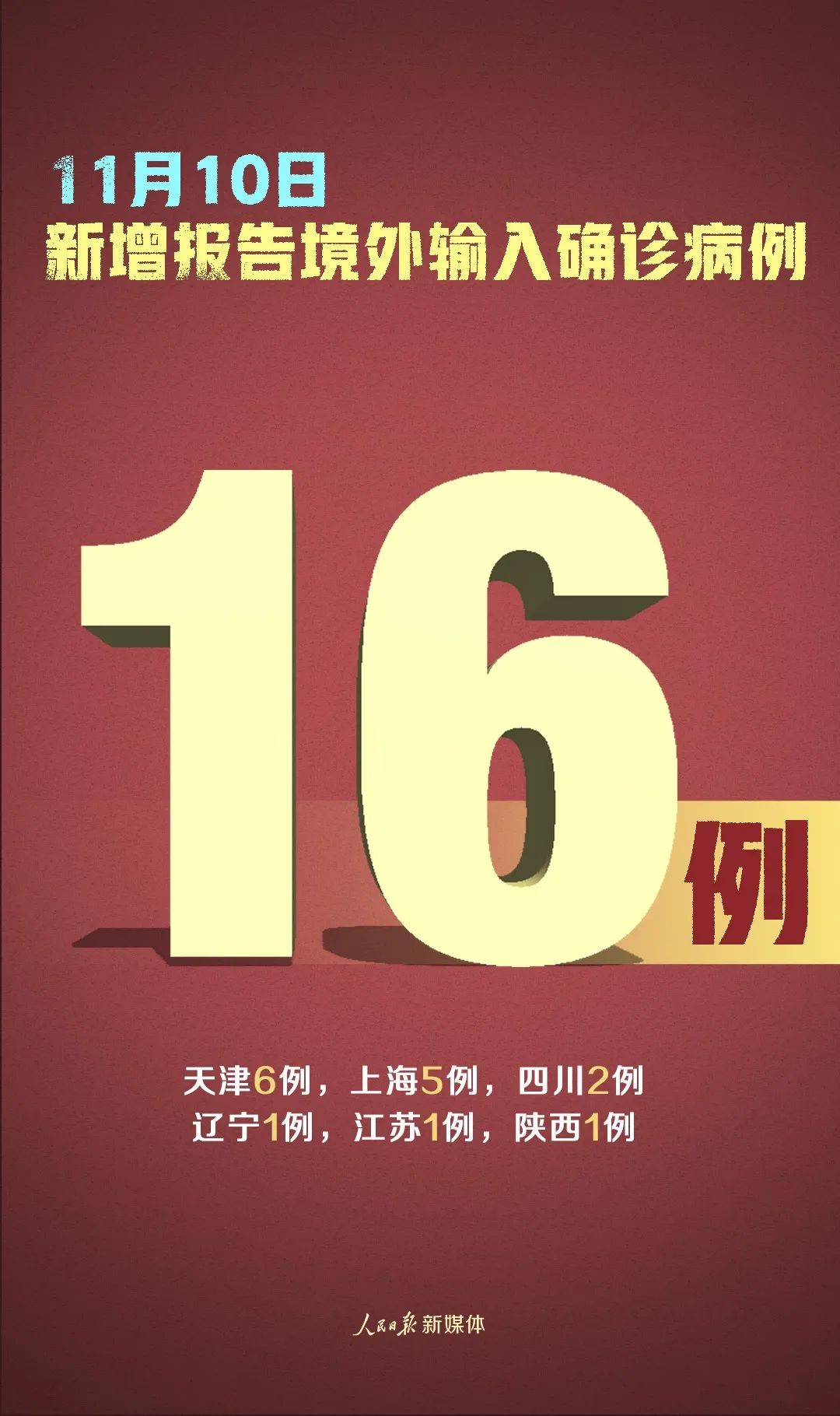

- 核酸检测与常态化防控:作为“动态清零”政策的重要一环,浙江省在核酸检测上投入巨大,累计支出约100亿元,高频次的免费检测覆盖了全省人口,尤其在2022年上海疫情外溢期间,浙江的检测规模达到日均千万人次。

- 科研与国际合作:浙江省还拨款约50亿元用于疫苗研发和跨境防疫合作,例如与香港、澳门等地共享数据和技术,提升整体防控水平。

总体来看,浙江省的抗疫花费体现了“钱用在刀刃上”的原则,高效的资金使用帮助其实现了低死亡率和经济快速复苏,2021年,浙江GDP增长率达8.5%,远超全国平均水平,这与其精准的财政投入密不可分。

香港的抗疫支出:高成本与复杂挑战

与浙江省相比,香港作为国际金融中心,抗疫之路更为曲折,根据香港特区政府公布的数据,2020年至2022年,香港在疫情防控上的总支出约为1200亿港元(约合人民币1100亿元),这一数字远超浙江,主要源于香港的特殊地位和高密度人口带来的挑战:

- 医疗系统压力与外部依赖:香港的公立医院在疫情初期几近饱和,政府紧急拨款约400亿港元用于增建隔离设施和进口医疗物资,由于本地生产能力有限,大量防护用品和药物需从内地和国际市场采购,推高了成本。

- 经济救助与民生支持:香港推出了多轮“防疫基金”,总额超过500亿港元,包括向市民发放现金、减免租金以及支持旅游业和零售业,这些措施缓解了社会压力,但也导致财政赤字攀升,2022年香港财政赤字创历史新高。

- 检测与隔离的巨额开销:香港的核酸检测和隔离措施成本较高,部分检测由私营机构承担,政府补贴支出约200亿港元,香港的“外防输入”政策涉及大量跨境管控,例如对入境人员的隔离酒店安排,进一步增加了支出。

- 疫苗采购与接种推广:香港在疫苗上的投入约100亿港元,但由于部分市民接种意愿低,后期需通过激励措施(如“疫苗护照”)推动,这额外消耗了资源。

香港的高支出反映了其作为国际枢纽的复杂性:人口密集、跨境流动频繁,且社会结构多元,尽管花费巨大,但香港在2022年初的第五波疫情中仍面临严峻考验,凸显了资金使用效率与社会配合度的重要性。

浙江与香港的对比分析:启示与反思

从数据看,浙江省的抗疫花费(约500亿元)低于香港(约1100亿元),但浙江的人口(约6500万)是香港(约750万)的近9倍,人均支出上,香港远高于浙江,这背后有多重因素:

- 财政结构与效率:浙江省依托内地的产业链优势,实现了物资自给和成本控制;香港则依赖进口,且行政流程较长,导致资金损耗,浙江的核酸检测成本人均不足50元,而香港超过100港元。

- 社会动员与政策执行:浙江的基层治理网络(如社区网格化管理)提升了资金使用效率;香港受制于社会分歧,部分措施落实缓慢,影响了整体效果。

- 长期影响:浙江的投入侧重于经济复苏和公共卫生体系建设,带来了可持续收益;香港的支出更多用于应急救助,未来需加强系统韧性。

两地经验表明,抗疫花费不仅是数字游戏,更是治理能力的体现,浙江的“精准防控”和香港的“高投入应对”各有优劣,但共同点是:资金必须与科学防控、社会共识相结合。

疫情中,浙江省和香港的财政支出揭示了不同路径下的抗疫逻辑,浙江以高效投入守护了民生与经济,香港则以高昂成本应对国际挑战,全球疫情形势仍不确定,两地经验可为其他地区提供借鉴:资金投入需量力而行,更需注重战略规划和公众参与,只有将每一分钱化为切实的保护,才能在这场没有硝烟的战争中赢得主动。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏