2022年以来,新冠疫情反复波动,中国各大城市的防控措施成为社会关注的焦点,成都和上海作为西部和东部的代表性都市,其疫情管控政策不仅影响着本地居民的生活,更牵动着跨区域流动人员的心,从成都到上海,这段跨越千里的旅程,在疫情背景下演变为一场政策与人性交织的复杂体验,本文将深入探讨两地的管控差异、实际挑战,以及其中蕴含的人文关怀,以期为读者提供一个全面的视角。

成都:西部枢纽的精准防控与韧性坚守

成都作为四川省会和中国西南的重要交通枢纽,在疫情管控中展现出“精准化”与“灵活性”并重的特点,自2020年疫情暴发以来,成都多次遭遇局部疫情冲击,但始终坚持以动态清零为目标,结合大数据和网格化管理,实现快速响应,在2022年夏季的疫情中,成都迅速划分高、中、低风险区域,实施分区管控,避免“一刀切”封城,最大程度减少对经济和社会活动的影响。

对于外出人员,尤其是前往上海等地的旅客,成都要求严格遵循“出发前检测、途中防护、抵达后报备”的流程,市民需持48小时内核酸检测阴性证明,并通过“天府健康通”申领绿色健康码,成都机场和火车站设立专门通道,加强消毒和体温监测,确保出行安全,这种管控模式既体现了成都作为超大城市的治理效率,也彰显了其对市民生活的体贴——为急需就医或奔丧等特殊情况开辟“绿色通道”,避免僵化执行政策。

成都的管控并非完美无缺,在疫情高峰期间,部分市民反映核酸检测点排队时间长、信息更新滞后等问题,暴露出应急体系中的短板,但总体而言,成都的防控策略以“快、准、柔”为内核,为跨区域流动奠定了相对稳定的基础。

上海:东方明珠的严苛管控与民生考验

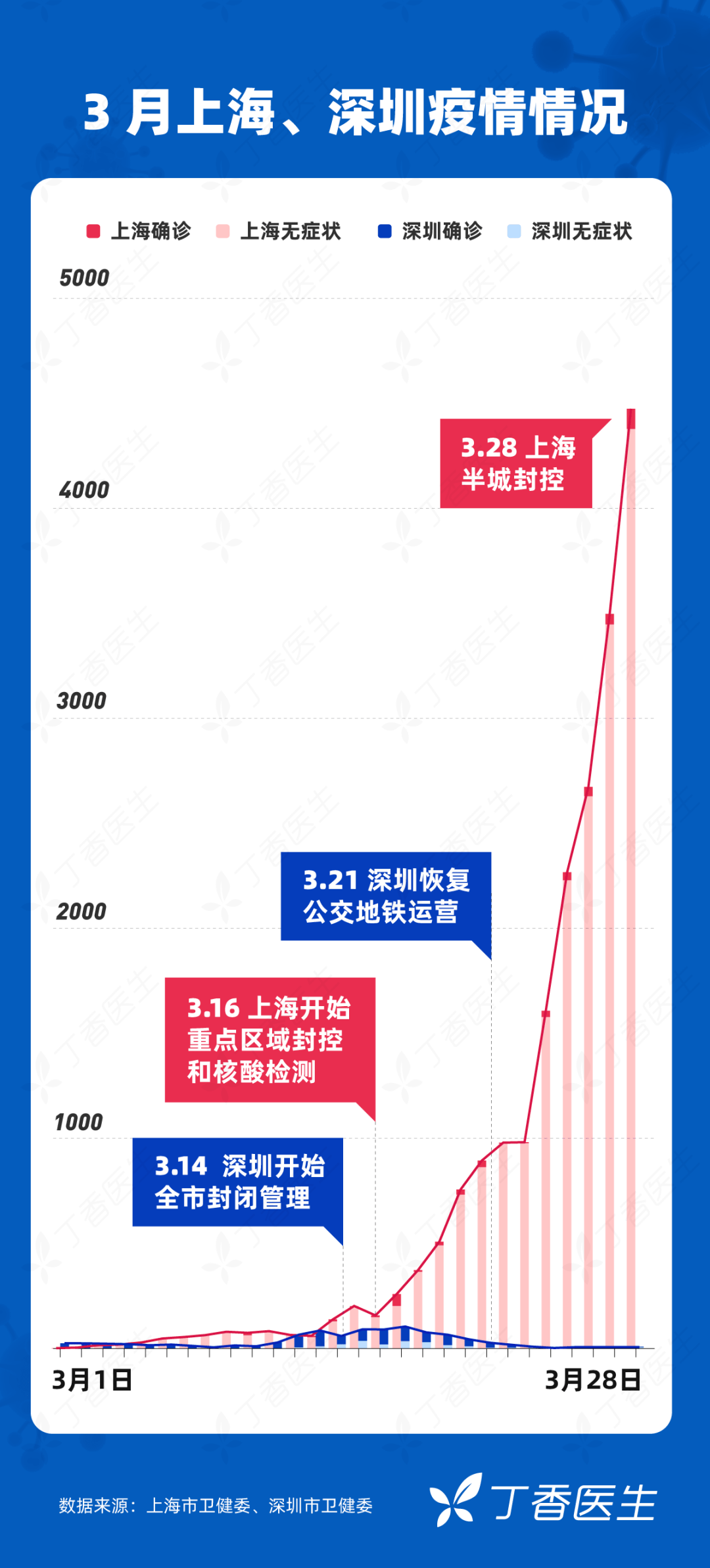

与成都相比,上海作为国际化大都市和经济中心,其疫情管控更显严格与复杂,2022年春季,上海经历了一场严峻的疫情考验,全域静态管理引发全国瞩目,从成都抵达上海的人员,面临的是层层加码的防控网络:需提前通过“随申办”进行入沪申报,并持48小时核酸证明;抵达后根据出发地风险等级,实施“7天集中隔离+7天居家监测”或“3天2检”等不同措施。

上海的管控强调“外防输入、内防反弹”,尤其在奥密克戎变异株传播期间,政策一度趋紧,在机场和火车站,旅客需经过多轮查验,包括健康码、行程码和抗原检测,这种高强度防控虽有效遏制了疫情扩散,但也带来诸多挑战:物流受阻导致生活物资短缺,部分滞留人员遭遇住宿难题,以及跨区通勤者的心理压力,这些现象折射出超大城市在平衡防控与民生时的两难境地。

值得注意的是,上海在管控中不断优化调整,引入“数字化哨兵”和常态化采样点,提升检测效率,社区志愿者和基层工作人员的努力,为管控注入了人文温度——为老年旅客提供代办服务,或为困难群体发放防疫物资,从成都到上海的旅人,在严苛政策下,依然能感受到这座城市的包容与韧性。

双城管控差异:地理、经济与治理逻辑

成都与上海的疫情管控差异,根植于两地的地理特征、经济结构和治理理念,成都地处内陆,作为西部枢纽,更注重“内控外防”,政策以灵活性和区域性为主,避免对川渝经济圈造成过大冲击,而上海作为沿海开放门户,面临更高的境外输入风险,因此更强调“全面防御”,通过高强度管控保障全球产业链稳定。

从治理角度看,成都依托社区网格和本地文化,强调“柔性执法”;上海则善用科技手段和国际经验,追求“精准高效”,这种差异在跨区域流动中尤为明显:从成都出发的旅客可能更适应循序渐进的流程,而抵达上海后则需快速切换至快节奏的防控模式,两地的政策协调也成为关键,例如健康码互认机制,虽在理论上畅通,但实践中常因数据壁垒出现梗阻。

疫情下的个人旅程:挑战与希望并存

对于从成都到上海的旅客而言,这段旅程不仅是空间的转移,更是对疫情管控的亲身实践,有人讲述如何在48小时内完成核酸、购票和报备的“闯关经历”,也有人感慨两地志愿者在关键时刻的援助——一名成都旅客在上海隔离期间,收到社区送上的暖心餐食,凸显了政策背后的人性化调整。

疫情管控的终极目标,是守护人民健康与社会的整体稳定,从成都到上海,我们看到中国城市在应对公共卫生危机时的努力与进化,尽管过程中有不便和争议,但双城的实践为未来提供了宝贵经验:如何更科学地平衡防控与经济,更贴心地服务流动人群,将是后疫情时代的长期课题。

成都到上海的疫情管控,是一面镜子,映照出中国城市的治理能力与人文关怀,在坚持“动态清零”总方针下,两地以不同方式书写着抗疫篇章,随着疫情形势变化,管控政策正逐步优化,例如核酸检测时间的延长和隔离措施的简化,为跨区域流动带来更多便利,我们期待双城在精准防控中进一步融合科技与人性,让每一次旅程都更安全、更温暖,毕竟,疫情的阴霾终将散去,而城市间守望相助的精神,会长存于这段特殊的历史中。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏