郑州富士康,作为全球最大iPhone生产基地,其一丝风吹草动都牵动着全球科技供应链的神经,从去年底的疫情风波与“徒步返乡”事件,到如今稳步恢复并寻求新的发展路径,这座“苹果城”的最新动态不仅关乎一家企业的命运,更折射出中国制造业在疫情后、在全球产业链重构背景下的转型与挑战,本文将深入剖析郑州富士康近期在战略布局、生产运营、用工生态及社会责任等方面展现出的新动向,描绘其步入“后徒步返乡潮”时代的发展图景。

战略转型:从“单一巨轮”到“多舰编队”

过去,郑州富士康给人的印象是高度依赖苹果订单的“单一巨轮”,最新的动态显示,其正在积极推行多元化战略,以增强抗风险能力。

-

新能源汽车领域强势切入: 富士康母公司鸿海集团近年来将电动汽车视为下一个增长极,郑州基地凭借其强大的制造底蕴和供应链整合能力,正积极争取相关零部件制造乃至整车组装项目,虽然目前尚未有官方确认的整车项目落地郑州,但围绕电池、电控、智能座舱等核心部件的布局已在紧锣密鼓地进行中,这标志着郑州富士康正试图摆脱“苹果代工厂”的单一标签,向更广阔的科技制造领域进军。

-

关键零部件业务强化: 除了消费电子和潜在的新能源汽车,郑州富士康也在强化其在智能手机关键零部件,如玻璃盖板、金属中框、摄像头模组等方面的内部供应能力,通过垂直整合,提升利润率和对核心环节的控制力,减少外部环境波动的影响。

生产运营:效率提升与“黑灯工厂”的探索

在核心的iPhone生产业务上,郑州富士康的最新动态聚焦于效率提升与自动化升级。

-

产能恢复与旺季备战: 经历去年第四季度的波折后,郑州富士康园区生产秩序已全面恢复,为迎接今年秋季的新款iPhone发布周期,工厂正开足马力,通过提高奖金、优化招聘流程等方式保障用工需求,确保产能能够满足苹果公司的全球订单,厂区产能利用率维持在较高水平,供应链运转顺畅。

-

自动化与智能化深入: “黑灯工厂”(无人工厂)是富士康长期追求的目标,在郑州基地,越来越多的自动化设备和工业机器人被投入到生产线,特别是在一些重复性高、劳动强度大的环节,这不仅是为了应对潜在的用工短缺,更是为了提升生产精度和效率,降低人力成本,虽然完全无人的“黑灯工厂”尚属未来愿景,但生产过程的“少人化”和“智能化”已是明确趋势。

用工生态:重塑形象与应对结构性挑战

去年底的“徒步返乡”事件对郑州富士康的雇主品牌造成了严重冲击,近期的动态显示,公司正努力修复形象,并适应新的用工环境。

-

福利待遇与人文关怀升级: 为吸引和留住员工,郑州富士康显著提高了招工奖金、旺季津贴和各项在岗福利,更加注重员工的生活体验和心理健康,改善宿舍条件、丰富餐饮选择、增加文体活动设施,并加强了与管理层的沟通渠道建设,试图构建更和谐、更具吸引力的用工环境。

-

应对“用工荒”与劳动力观念变迁: 即便提高了待遇,制造业普遍面临的“招工难”问题在郑州富士康依然存在,新一代劳动力就业观念转变,更倾向于服务业或灵活性更高的岗位,为此,富士康一方面加强与各地劳务机构的合作,拓宽招工渠道;也通过改善工作环境、提供技能培训和发展路径,试图增强岗位的长期吸引力。

-

灵活用工模式的探索: 为应对订单的季节性波动,郑州富士康也在探索更灵活的用工模式,如与更多职业院校合作开展“工学交替”,或与人力资源公司合作引入短期项目制用工,以增强人力资源配置的弹性。

社会责任与区域关系:修复与共赢

郑州富士康深刻认识到,其稳定发展离不开地方社区的支持,其在履行社会责任、改善区域关系方面也有新动作。

-

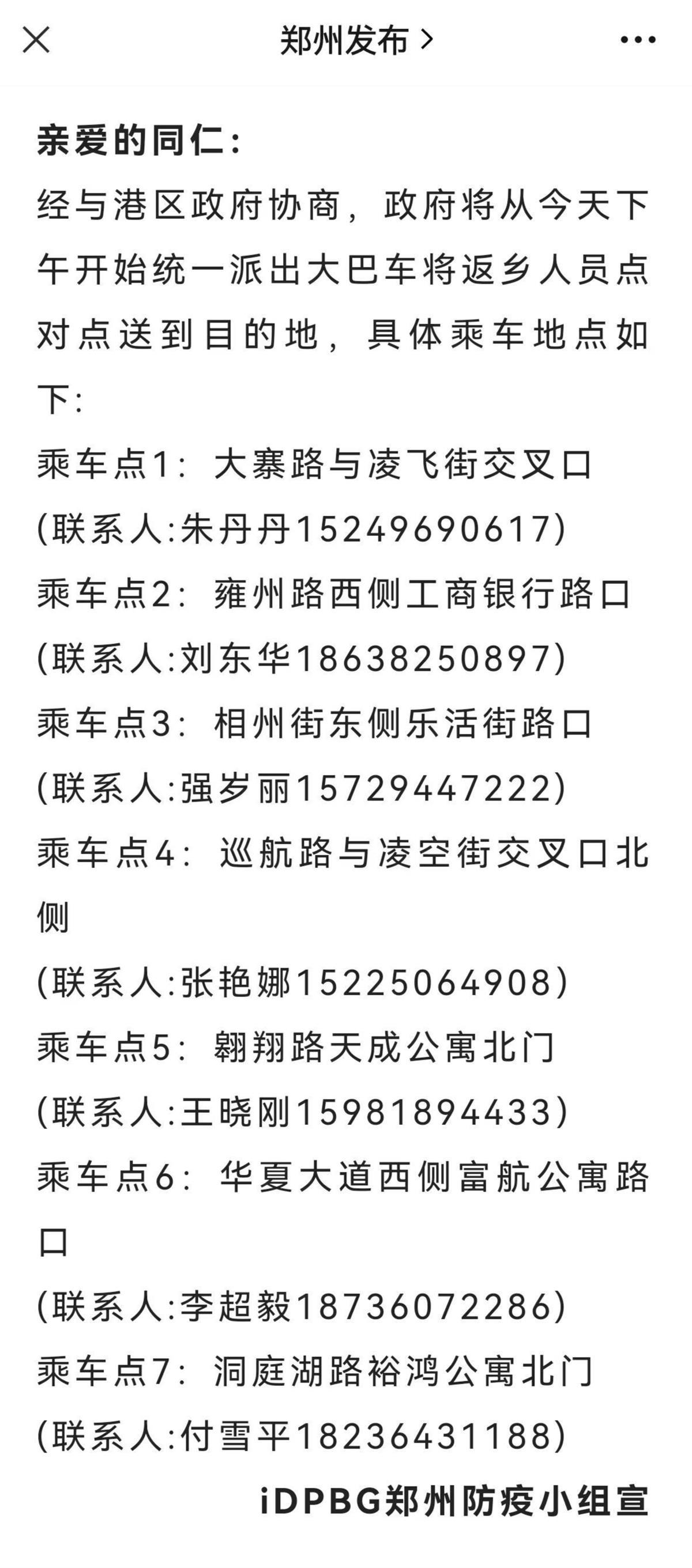

加强与地方政府的协同: 事件后,郑州富士康与省、市各级政府的沟通协作更为紧密,双方在保障生产秩序、应对突发公共卫生事件、维护员工权益等方面建立了更高效的联动机制,旨在共同防范系统性风险。

-

积极参与本地公益与社区建设: 公司加大了在本地教育、环保、扶贫等公益领域的投入,通过捐款、物资援助、志愿者活动等方式,主动融入并回馈当地社区,努力塑造负责任的企业公民形象。

郑州富士康的最新动态,清晰地勾勒出一家巨型代工企业在经历阵痛后的反思与求变,它不再仅仅是那个庞大而略显笨重的“代工帝国”,而是在全球产业变局、国内劳动力市场变迁和自身发展需求的多重驱动下,艰难但坚定地开启转型之路,从押注新赛道到深耕自动化,从重塑用工关系到修复社会信任,郑州富士康的每一步都关乎其未来能否实现可持续、高质量的发展,对于观察中国制造业转型而言,郑州富士康的“后徒步返乡潮”时代,无疑是一个极具研究价值的样本,它的成败,不仅将决定自身在全球供应链中的地位,也将为同类企业提供宝贵的经验与教训。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏