一则“郑州封城”的消息在网络上迅速传播,引发广泛关注和热议,从微信群到微博,从朋友圈到短视频平台,各种截图、语音和文字描述层出不穷,有的声称郑州已全面封锁,有的则附上“内部通知”或“紧急通告”,让不少市民陷入恐慌,真相究竟如何?这背后折射出怎样的社会心理和城市治理挑战?本文将深入探讨这一事件,从谣言传播的根源、官方回应、历史经验到城市韧性,为您呈现一个全面的视角。

谣言起源与传播路径:为何“封城”消息如此敏感?

“网传郑州封城”的谣言并非空穴来风,它往往源于对局部事件的过度解读,近期郑州可能因疫情防控、重大活动或突发事件,实施了部分区域的临时管控措施,如个别小区的封控或交通管制,但这些正常的管理行为,在信息不对称的情况下,容易被放大为“全城封锁”,传播路径上,社交媒体成为主要推手:匿名账号发布模糊信息,配上煽动性标题,再经用户转发,形成裂变式扩散,心理学上,这种谣言的传播源于人们的“不确定性焦虑”——在疫情常态化背景下,公众对封锁的恐惧被放大,导致轻信和分享。

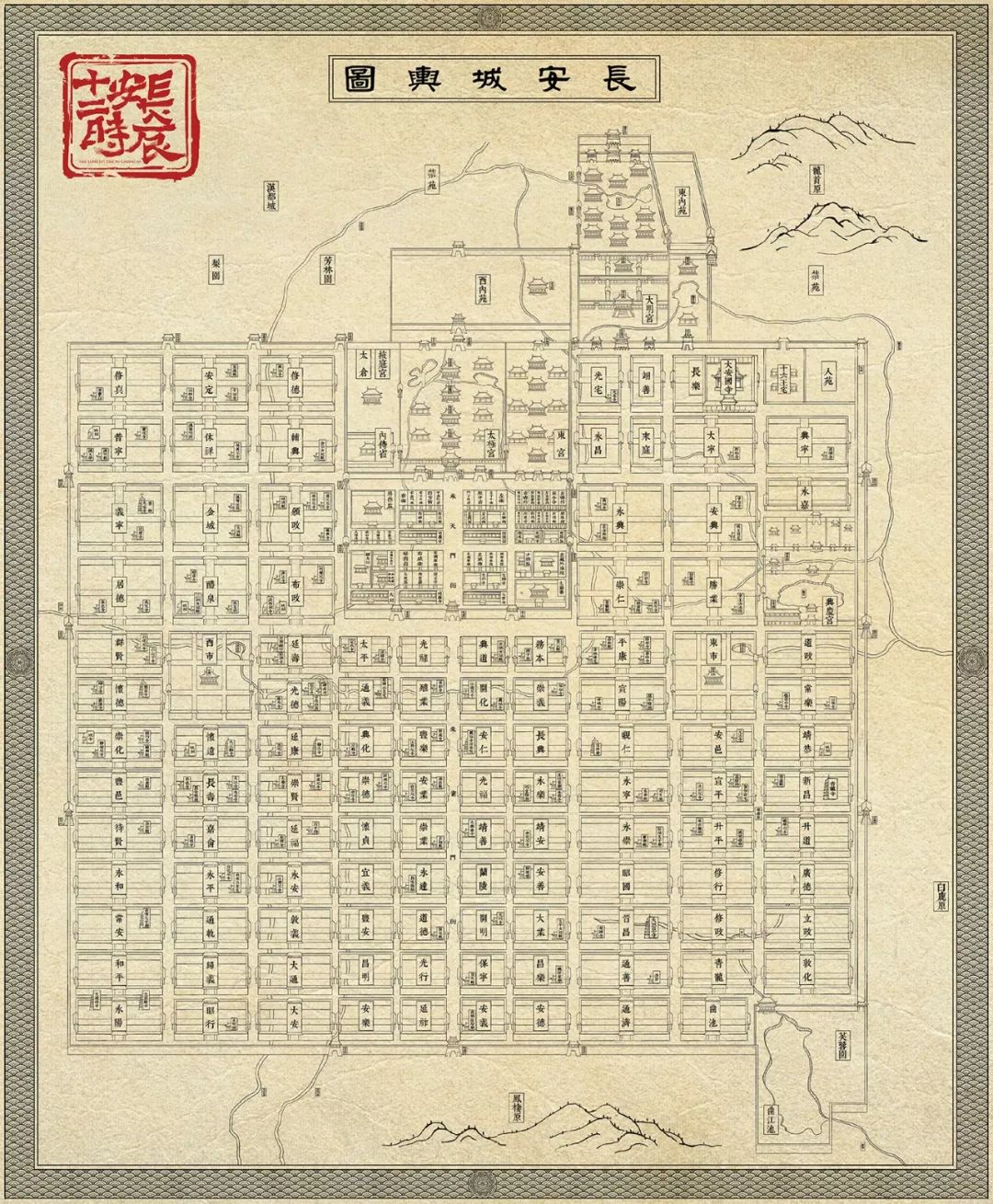

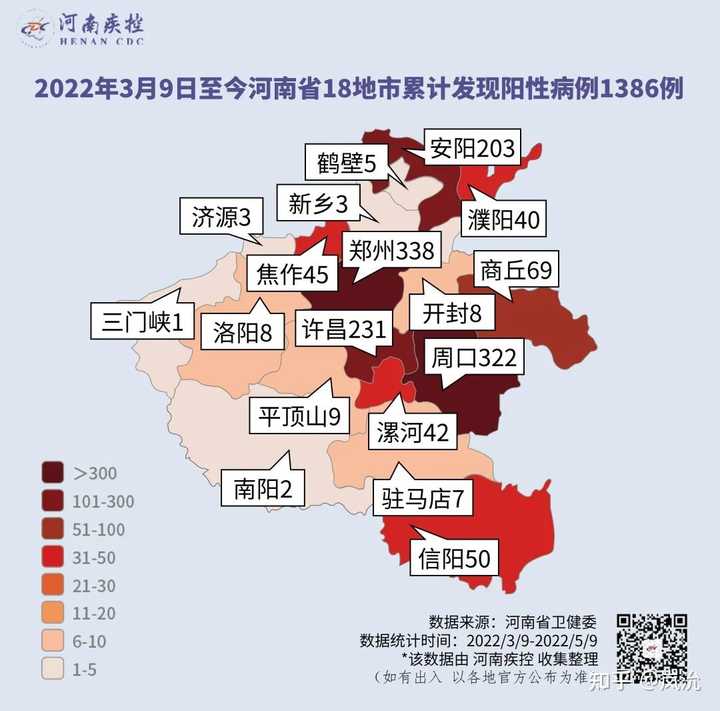

从历史角度看,类似谣言在2020年武汉疫情初期、2021年西安封城期间都曾出现,往往造成抢购潮和社会动荡,郑州作为河南省会、国家中心城市,人口超千万,任何风吹草动都可能引发连锁反应,这次谣言的传播,也暴露了信息透明度的短板:如果官方信息发布不及时,公众便会转向非正规渠道,助长谣言滋生。

官方回应与事实核查:郑州真的封城了吗?

针对“网传郑州封城”的传言,郑州市政府及相关部门迅速作出回应,通过新闻发布会、官方微博和媒体通报,当局明确表示:目前郑州未实施全城封锁,网传信息为不实谣言,部分区域可能因应疫情或公共安全需要,采取临时管控,但整体城市运行正常,公共交通、商业活动和民生保障均有序进行。

事实核查显示,许多“封城”截图实为旧闻重提或恶意篡改,有网友发布的“郑州封城通知”实为2021年疫情期间的过期文件;另一些语音消息则夸大局部事件,如某街道的消杀工作被曲解为全城封锁,官方强调,将依法打击造谣者,并呼吁公众通过正规渠道获取信息,如郑州发布、卫健委官网等。

这一回应体现了城市治理的进步:快速辟谣机制有助于稳定民心,但同时也提醒我们,在数字时代,谣言的破坏力不容小觑——它不仅可能引发经济波动(如股市震荡或物价上涨),还会削弱公众对政府的信任。

历史经验与教训:从武汉到西安,我们学到了什么?

回顾过去几年的疫情防控,武汉封城、西安短暂封控等事件都为郑州提供了宝贵经验,武汉封城初期,谣言四起导致物资抢购,但随后通过强化信息透明和社区保障,逐步稳定了局面;西安在2021年封城期间,因信息发布滞后引发民生问题,但后续通过改进供应链和沟通机制,提升了应对能力。

这些经验表明,城市在面临谣言时需做到三点:一是快速响应,建立“谣言粉碎机”机制,通过多渠道发布权威信息;二是加强基层治理,确保民生服务不受影响,避免恐慌性行为;三是提升公众媒介素养,教育民众辨别真假信息,郑州在此次事件中,借鉴了这些做法,例如通过社区网格员传达真实情况,并联合媒体进行实时报道,有效遏制了谣言的蔓延。

城市韧性与公众理性:如何在谣言中保持冷静?

“网传郑州封城”事件不仅考验城市治理能力,也凸显了城市韧性的重要性,城市韧性指一个城市在面临冲击(如疫情、谣言或灾害)时,能快速恢复并维持核心功能的能力,郑州作为交通枢纽和经济重镇,其韧性体现在多方面:基础设施的稳固(如医疗资源和物流网络)、社会心理的稳定(如公众理性应对),以及制度设计的灵活性(如动态防控政策)。

对公众而言,保持理性是关键,面对谣言,应遵循“三步法”:核实信息来源,优先查看官方渠道;避免情绪化转发,思考信息的逻辑性(如全城封锁需有大规模证据支撑);参与社会监督,积极举报虚假内容,城市可通过演练和宣传,提升全民应急素养,例如开展反谣言教育活动或建立社区互助网络。

谣言止于智者,更止于透明与信任

“网传郑州封城”的风波,虽已逐渐平息,但它留给我们的思考远未结束,在信息爆炸的时代,谣言如野火,但真相和理性是唯一的灭火器,郑州的快速回应展现了城市治理的成熟,而公众的冷静则体现了社会进步的底色,我们需继续加强信息透明度,构建政府与民众的信任桥梁,让谣言无处遁形。

一座城市的强大,不在于它从未面临挑战,而在于它在风雨中依然屹立,郑州的这次事件,正是一次生动的韧性课——它告诉我们,在不确定的世界里,唯有真相与团结,能引领我们前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏