香港,这座国际大都市,自2020年初新冠疫情暴发以来,经历了前所未有的公共卫生挑战,从最初的零星病例到2022年初的奥密克戎变异株大爆发,香港的疫情轨迹跌宕起伏,既暴露了城市治理的脆弱性,也展现了社会韧性与科学应对的力量,本文将从疫情发展、应对措施、社会影响及未来启示四个维度,深入剖析香港新冠疫情的独特历程。

疫情发展:从输入性病例到社区大爆发

香港新冠疫情的发展可分为三个阶段,第一阶段(2020-2021年)以输入性病例和局部聚集性疫情为主,得益于2003年SARS的经验,香港早期采取严格的边境管控和社交距离措施,成功将病例数控制在较低水平,作为国际航运枢纽,香港始终面临境外输入压力,多次因机组人员豁免检疫等漏洞引发社区传播。

第二阶段(2022年初)是疫情的“海啸期”,奥密克戎变异株以其极强的传染性击穿了香港的防疫体系,2022年2月单日新增病例一度突破5万例,死亡率跃居全球首位,医疗系统几近崩溃,老年群体疫苗接种率低成为致命弱点——80岁以上长者未接种疫苗比例高达30%,导致养老院成为重灾区,死亡病例中96%为60岁以上老人。

第三阶段(2022年下半年至今)进入常态化防控,随着疫苗接种率提升(截至2023年6月,三剂接种率达83%)和自然免疫形成,香港逐步建立群体免疫屏障,社会活动有序恢复,但病毒变异仍在持续,输入性病例引发的局部疫情时有发生,提示疫情尚未完全终结。

应对措施:在摇摆中寻找平衡

香港的防疫政策始终在“动态清零”与“与病毒共存”之间艰难平衡,初期采取“围堵策略”,包括强制隔离、航班熔断、堂食限制等,虽有效控制疫情,但对经济造成巨大冲击,2022年疫情暴发后,特区政府转向“重点防护”,优先保护高风险群体,同时借鉴内地方舱医院经验,迅速扩建隔离设施。

疫苗接种成为扭转战局的关键,政府通过“疫苗通行证”等激励措施提升接种率,并为长者提供上门接种服务,但早期疫苗犹豫问题突出,部分市民对mRNA疫苗副作用心存疑虑,反映出公共卫生沟通的不足。

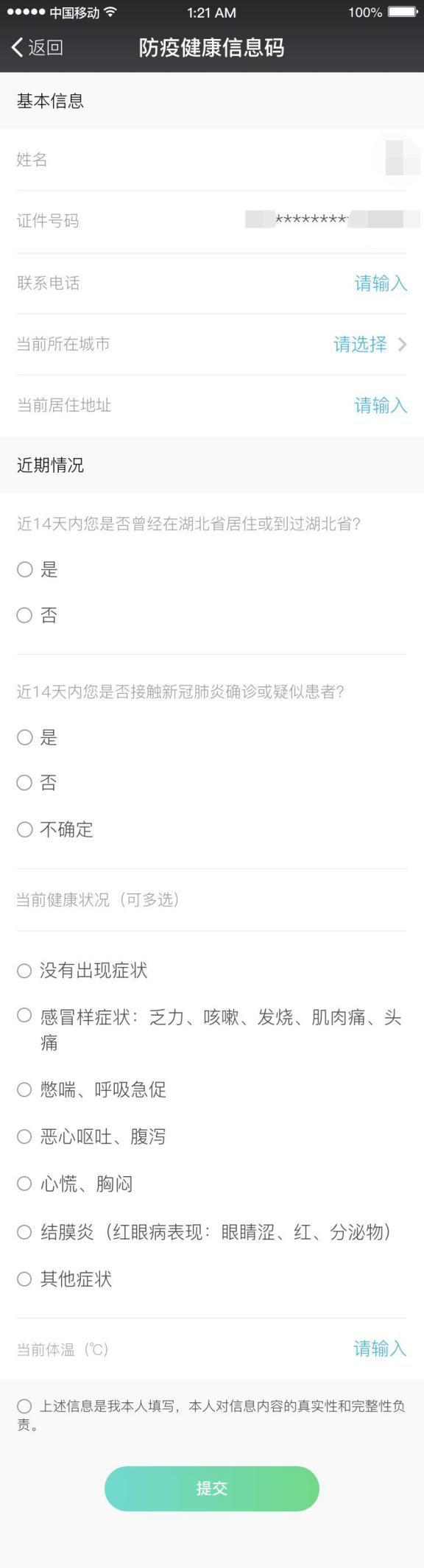

值得一提的是香港的科技抗疫实践。“安心出行”应用程式、居家隔离电子手环等工具,既提升了流调效率,也引发隐私权争议,这种技术治理的两面性,是现代城市疫情应对的普遍困境。

社会影响:多维度的冲击与改变

疫情对香港社会产生了深远影响,经济方面,2022年第一季度GDP同比下降4%,零售业销售额跌幅超15%,旅游业几近停摆,但危机也加速了数字化转型,远程办公、电子商务等新业态逆势增长。

教育领域面临严峻挑战,长达数月的面授课程暂停,暴露了数字鸿沟问题——低收入家庭缺乏电子设备,弱势学童学习进度严重滞后,在线教学也推动了教育模式的创新探索。

心理健康成为隐形 epidemic,调查显示,疫情期间香港居民抑郁症状检出率从2019年的8.4%升至2022年的16.5%,隔离政策带来的孤独感、经济压力引发的不安情绪交织,提示未来需要加强心理健康服务体系建设。

启示与展望:构建更具韧性的健康城市

香港疫情为全球大城市公共卫生治理提供了重要镜鉴:

必须建立平战结合的医疗体系,香港公立医院床位占有率常年超过90%,疫情暴发时立即过载,未来需增加重症监护资源储备,建立分级诊疗制度,并完善公私医疗机构协作机制。

健康公平是防疫基石,疫情放大社会不平等——劏房住户难以实现有效隔离,外籍家政人员缺乏防疫支持,应将健康公平理念融入城市规划,改善基层居住环境,构建包容性公共卫生网络。

第三,科学沟通至关重要,疫苗犹豫、防疫疲劳等现象,部分源于信息传播不畅,需建立多元化的健康传播渠道,发挥社区组织桥梁作用,提升公众健康素养。

区域合作不可或缺,香港在疫情中得到内地医疗物资、专业人员等全方位支持,凸显了粤港澳大湾区联防联控的价值,未来应进一步完善跨境公共卫生应急协调机制。

香港的抗疫历程证明,没有任何城市能在全球大流行中独善其身,当第五波疫情的阴霾逐渐散去,维多利亚港湾重现灯火辉煌,这座城市用伤痛换来的经验正在转化为前进的动力,正如世界卫生组织所强调:“疫情不是最后的战争,而是未来的预演。”对于香港乃至所有国际都市而言,构建更具韧性、更公平、更智慧的健康防护网,将是后疫情时代永续发展的核心命题。

(本文基于公开数据及学术研究原创撰写,旨在提供深度分析,不构成任何医疗建议。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏