当“北京河北疫情地图”成为热搜关键词,两张相邻的地图不再只是冰冷的数据可视化,而是照见京津冀区域命运共同体的特殊棱镜,这片土地上,每一次疫情波动都牵动着千万人的心,也考验着超大城市与周边腹地如何协同作战的智慧。

地图上的双城记:数据背后的区域联动逻辑

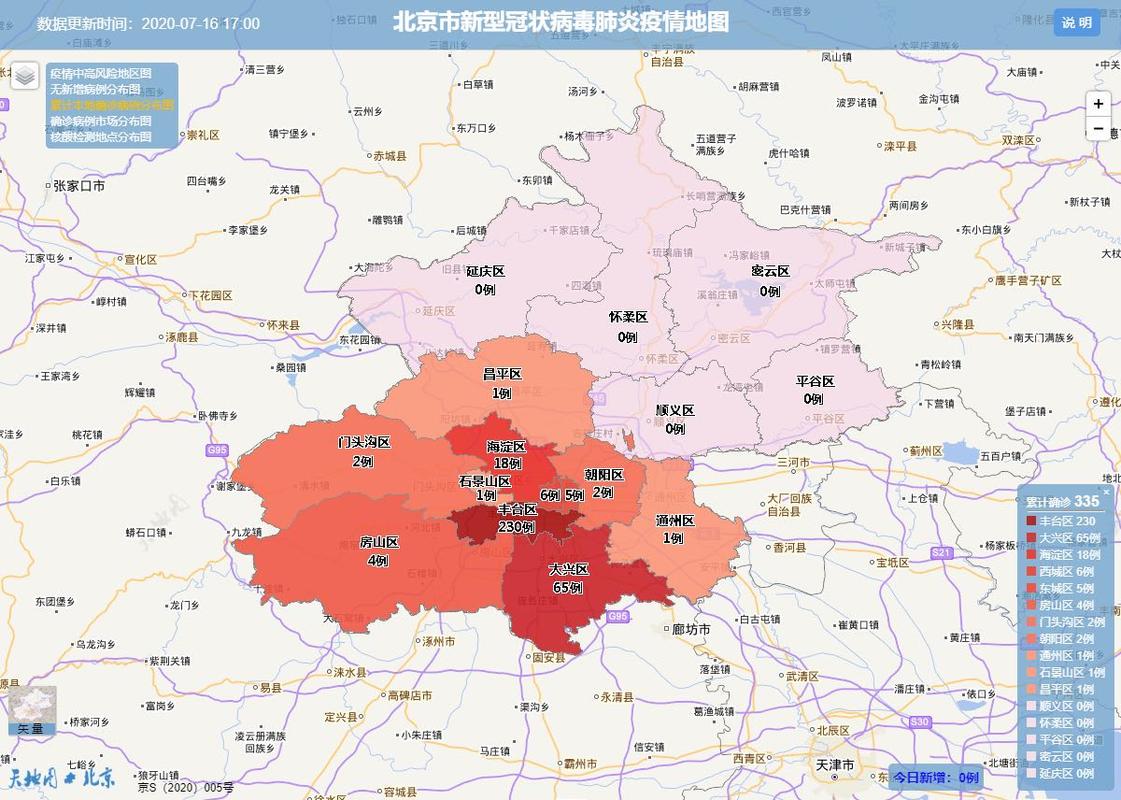

打开疫情地图,北京与河北的色块变化犹如一场动态的双人舞,北京作为国家政治文化中心和超大型人口枢纽,疫情输入风险持续存在,其地图上的高风险区往往如星火闪烁,分布相对分散但关注度极高,紧邻的河北,特别是廊坊、保定、张家口等环京地带,地图色彩常与北京同步变化,生动诠释了“地域接壤、经济相依、人员往来密集”带来的防控联动性。

这背后,是深层次的区域协同逻辑,疫情地图不仅是病例分布的展示,更是联防联控机制的“指挥图”,通过地图数据的实时共享与分析,两地能快速研判疫情传播链条,精准实施跨区域流调协作,一旦北京出现聚集性疫情,河北环京各县市的地图会迅速响应,升级对通勤人员的防控措施,实现从“地图预警”到“政策联动”的无缝衔接,这种基于地理信息系统的协同,正努力将省界带来的行政壁垒,转化为共同抗疫的防线。

精准防控的“像素级”挑战:地图色彩下的民生温度

疫情地图上的每一个色块放大后,都是具体社区、街道、村镇的民生百态,从“高风险红”到“防范区黄”,每一种颜色的划定与解除,背后是巨大的社会成本与精准治理的挑战。

在北京,一个街道被标为高风险,可能意味着数以万计居民的日常节奏被打乱,但同时也伴随着高效的组织保障和物资配送体系,在河北的县域或农村,一个村庄的出现疫情,地图上或许只是一个细微的点,却可能面临更大的防控压力——医疗资源相对薄弱、公众防控意识差异、农产品运输受阻等问题更为凸显,疫情地图的“像素”越精细,对防控精准度的要求就越高,如何避免“一刀切”带来的次生伤害,考验着基层治理的智慧与温度,地图上的颜色变化,不仅是流行病学指标,更是衡量社会承受力与政策柔性的尺度。

超越地图:信息透明、科技赋能与公众参与

疫情地图的价值,远超其视觉呈现本身,它首先是政府信息透明的重要窗口,及时、准确的地图更新,是稳定公众情绪、遏制谣言的基础,两地政府通过官方平台发布权威疫情地图,有效引导了公众预期和行为选择。

更重要的是,科技正让静态地图变得“智能”,大数据追踪、时空轨迹分析等技术被融入地图生成过程,使其不仅能反映现状,还能预测风险扩散趋势,为资源前置部署提供决策支持,公众通过查阅地图,自觉调整出行计划、配合核酸检测,形成了群防群治的良性互动,这张地图,因而成为政府、科技、社会三方力量协同抗疫的交汇点。

未来展望:从应急地图到韧性城市的构建

北京与河北的疫情地图,是特定时期的特殊产物,但其揭示的区域协同、精准治理、科技赋能等议题具有长远意义,后疫情时代,构建韧性城市和区域发展共同体已成为共识,这套在抗疫中磨合出的协同机制、数据共享平台和应急响应网络,应当沉淀为长效治理资源,应用于公共卫生以外的更多领域,如自然灾害应对、经济供应链保障等。

当下,当人们再次查看北京河北疫情地图时,看到的不仅是病毒传播的轨迹,更是两地人民在压力下的相互支撑、行政壁垒的尝试性突破以及迈向更高效区域治理的探索,地图上的色彩终将褪去,但这段特殊时期积累的经验与教训,必将深刻影响京津冀区域未来的一体化发展进程。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏