澳门特别行政区和上海市相继发布了最新的疫情防控规定,引发广泛关注,两地根据自身疫情形势和城市特点,制定了差异化的防控策略,体现了"精准防控、科学施策"的抗疫理念,本文将深入分析澳门和上海的最新疫情防控规定,并探讨其背后的科学依据和现实意义。

澳门疫情最新规定:动态调整与常态化防控

澳门特别行政区作为国际旅游城市,其疫情防控策略始终以"外防输入、内防反弹"为核心,最新规定显示,澳门进一步优化了入境检疫政策,对来自不同风险地区的旅客实施分级管理。

根据澳门新型冠状病毒感染应变协调中心发布的最新指引,自2023年8月起,澳门调整了入境核酸检测要求:来自低风险地区的旅客持48小时内核酸检测阴性证明即可入境;中风险地区旅客需进行5天集中隔离医学观察和3天居家健康监测;高风险地区旅客则需接受7天集中隔离医学观察和3天居家健康监测。

澳门在本地防控方面,坚持"常态化防控"原则,公共场所继续执行体温检测、健康码查验措施,要求居民在乘坐公共交通工具和进入政府设施时佩戴口罩,澳门特别注重疫苗接种工作,积极推进第三剂加强针接种,目前12岁以上人群疫苗接种率已超过90%。

值得一提的是,澳门建立了完善的疫情监测和应急响应机制,一旦出现本地病例,将根据传播风险等级及时启动相应防控措施,包括区域核酸检测、限制人员流动等,力求在最小范围、最短时间内控制疫情传播。

上海疫情防控:精准施策与经济社会统筹

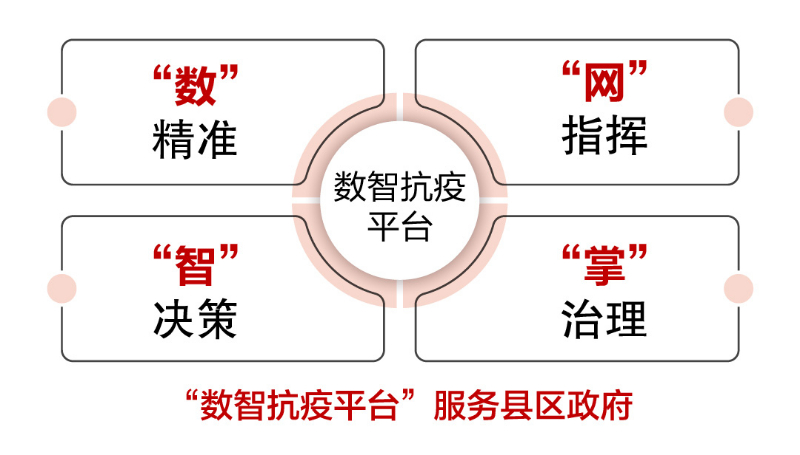

上海作为中国最大的经济中心和国际化大都市,其疫情防控策略注重精准化和精细化,最新防控规定体现了"科学精准、动态清零"的总体方针。

上海市疫情防控领导小组办公室近期发布通告,进一步优化调整了来沪返沪人员防控措施,对来自国内疫情高风险区的来沪返沪人员,实施"7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测";对中风险区来沪返沪人员,实施"7天居家隔离医学观察";对低风险区来沪返沪人员,要求抵沪后3天内完成2次核酸检测,并做好健康监测。

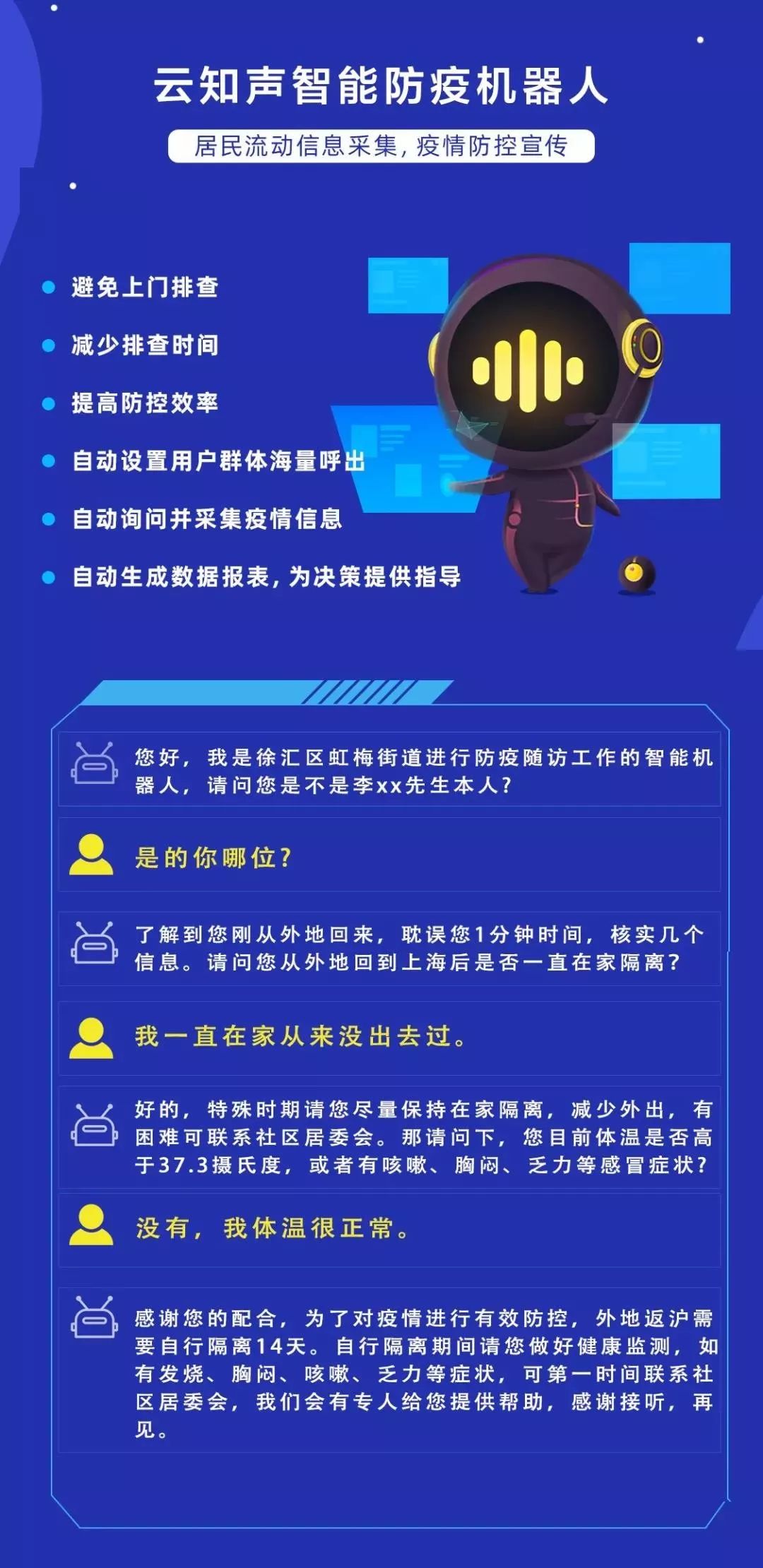

上海推广实施的"场所码"和"数字哨兵"系统成为疫情防控的亮点,市民进入公共场所需扫码登记,系统自动核验健康码状态和核酸检测结果,既提高了通行效率,又实现了精准溯源,这种技术赋能疫情防控的做法,得到了世界卫生组织的认可。

在本地疫情处置方面,上海强调"快检测、快溯源、快管控"的原则,一旦发现阳性感染者,立即启动应急响应机制,开展流调溯源、风险区域划定、人员排查和核酸检测等工作,力争在24小时内完成关键处置措施。

上海特别注重统筹疫情防控和经济社会发展,通过建立重点企业"白名单"制度、保障产业链供应链稳定等措施,最大限度减少疫情对经济的影响,完善民生保障体系,确保封控区居民基本生活需求得到满足。

双城对比:差异化策略背后的科学逻辑

澳门和上海的疫情防控策略虽然有所不同,但都遵循了"科学精准、动态调整"的基本原则,两地的差异主要体现在以下几个方面:

其一,防控重点不同,澳门作为国际旅游城市,更注重外防输入;上海作为国内经济中心,则需兼顾内防反弹和保障经济正常运行。

其二,技术应用程度不同,上海充分利用数字化手段提升防控效率;澳门则更注重与传统旅游业的结合,实施相对简化的防控措施。

其三,应急响应机制有所差异,澳门面积小、人口少,可采用全域防控策略;上海则需要采取更精细化的分区分类管控措施。

疫情防控的未来展望

从澳门和上海的实践经验来看,未来疫情防控将呈现以下趋势:

一是更加注重精准化和科学化,随着对病毒认识的深入和防控经验的积累,措施将更加精准,减少对经济社会的影响。

二是技术赋能作用更加突出,大数据、人工智能等新技术将在疫情监测、溯源分析、风险预警等方面发挥更大作用。

三是常态化防控体系日益完善,两地都在探索建立平战结合、灵敏高效的长效防控机制,提升应对突发公共卫生事件的能力。

四是国际合作不断加强,澳门和上海作为国际化城市,都在积极参与全球疫情防控合作,分享中国经验,贡献中国智慧。

澳门和上海的最新疫情防控规定体现了两地根据自身特点制定的差异化策略,都是基于科学评估和现实需要的合理选择,双城抗疫经验为中国乃至全球疫情防控提供了宝贵参考,展现了中国特色公共卫生体系的优势和韧性,随着疫情形势变化和防控经验积累,两地都将继续优化调整防控措施,更好地统筹疫情防控和经济社会发展。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏