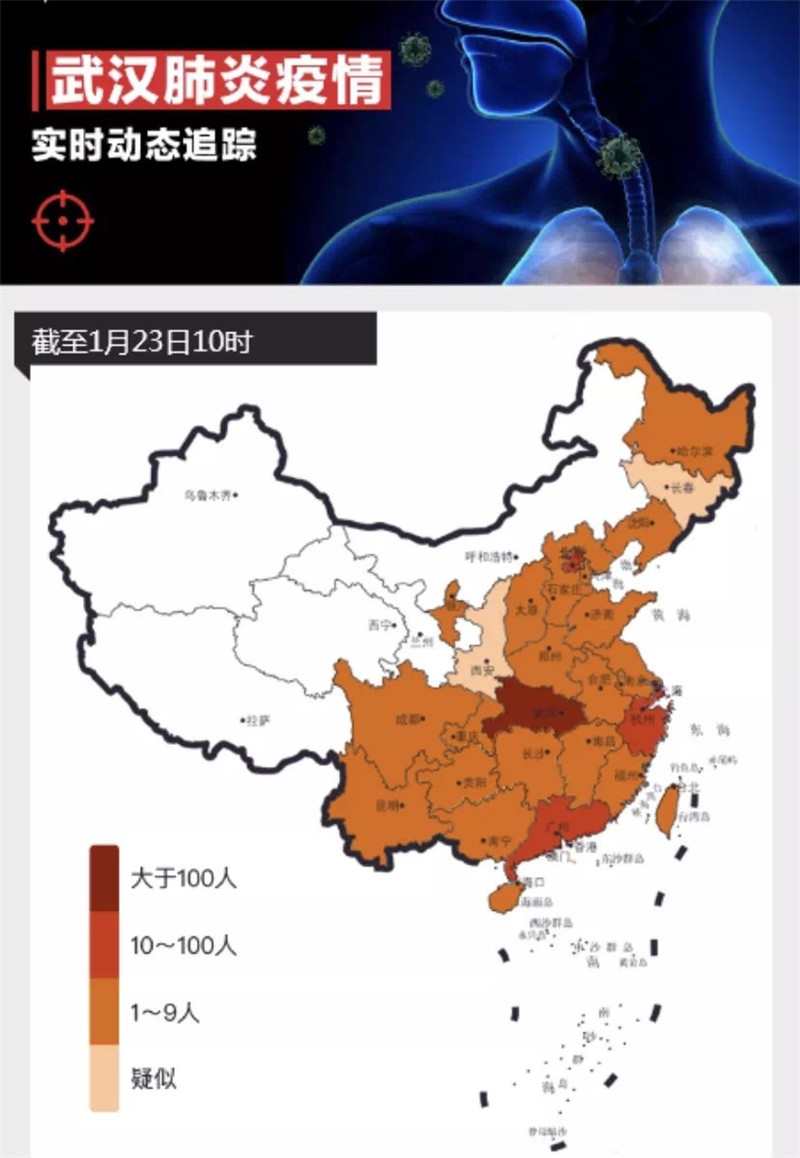

在疫情防控的持久战中,行动轨迹的追溯已成为切断传播链的核心手段,黑龙江省作为中国北方的重要边境省份,其疫情行动轨迹的公布与管理不仅体现了精准防控的科技含量,更折射出公共卫生应急体系的现代化转型,本文将深入解析黑龙江疫情行动轨迹的运作机制、社会意义及未来挑战,为读者呈现一个全面而独特的视角。

行动轨迹:从数据碎片到防控地图的精准重构

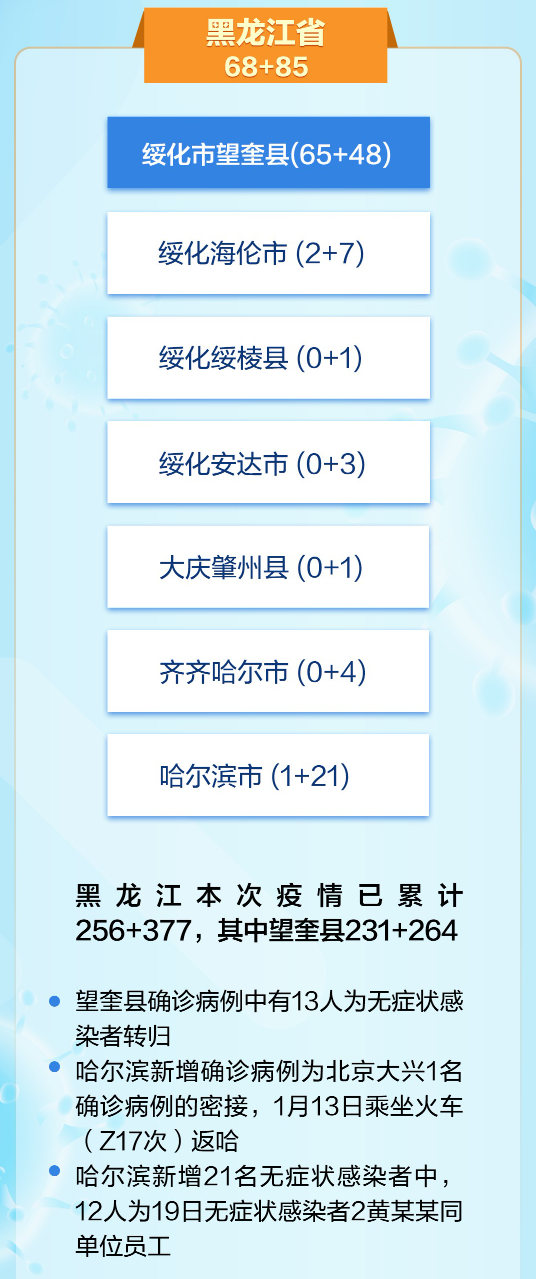

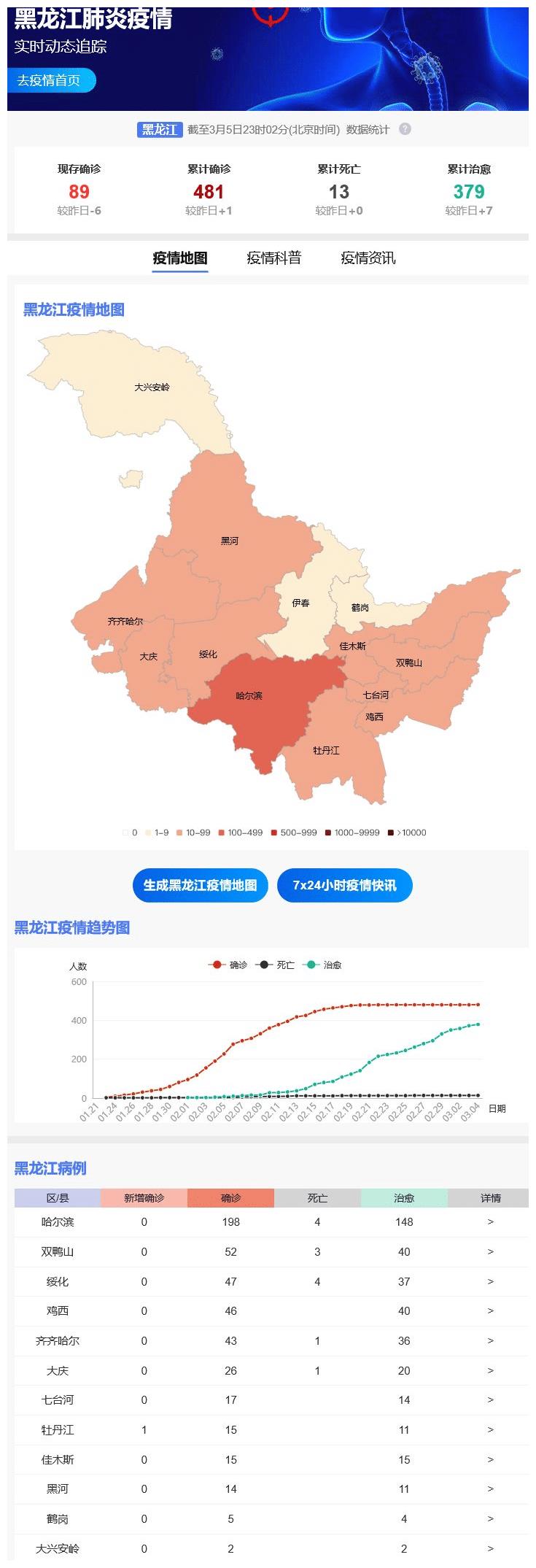

黑龙江省公布的疫情行动轨迹,通常以“确诊病例行程公告”形式呈现,内容细致至具体时间、地点、交通工具甚至接触场景,2022年冬季哈尔滨某病例的行动轨迹中,精确到了“某超市购物停留15分钟”“乘坐出租车车牌黑AXXXXX”,这种高精度信息并非简单汇总,而是多部门协同的结果。

其背后是“大数据+流调”的融合:电信基站定位、支付记录、监控视频等数据源被整合,经疾控人员核验后形成时空闭环,黑龙江还创新采用“时空伴随者”算法,对轨迹重叠人群进行智能预警,将防控从“事后追溯”升级为“事前预防”,这种精准化轨迹管理,极大降低了社会面管控成本,避免了“一刀切”封控。

边境省份的特殊性:行动轨迹的“内外双防线”

黑龙江与俄罗斯接壤,口岸城市如绥芬河、黑河等地面临境外输入压力,行动轨迹在此具有特殊意义,以绥芬河为例,入境人员的轨迹需实现“闭环管理”——从口岸隔离点到转运车辆、隔离酒店,全程数字化标记,确保与本地社区零接触。

黑龙江探索了“跨境轨迹协作”,与俄方共享关键入境人员行程数据(经脱敏处理),形成区域性联防联控网络,这种跨境健康信息互认机制,为中国边境防疫提供了范本,但也对数据安全与隐私保护提出了更高要求。

社会响应:公众参与与隐私平衡的博弈

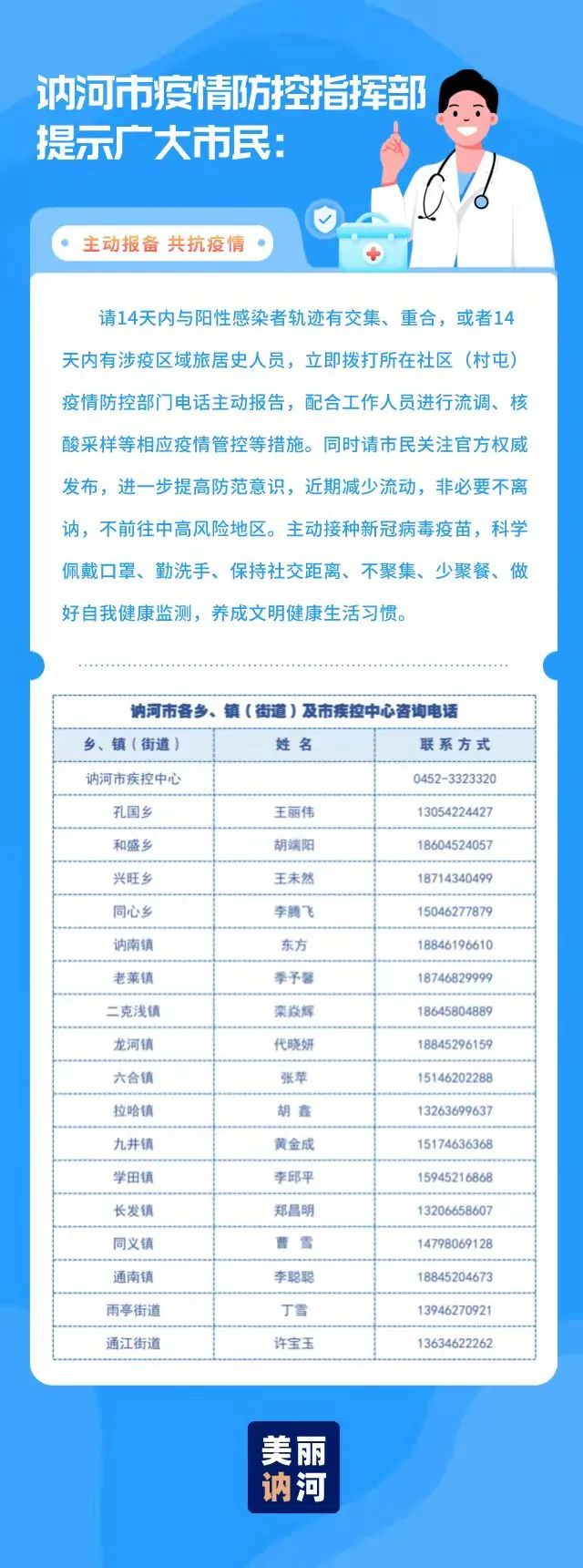

行动轨迹的公布不仅是技术行为,更是社会共治的体现,黑龙江通过政务平台、媒体推送等方式实时发布轨迹,鼓励公众自查上报重合行程,2023年初佳木斯疫情中,一条“确诊病例曾参加婚宴”的轨迹提示,迅速引发市民主动检测,3天内筛查出5名关联感染者。

轨迹细节的公开也引发隐私担忧,黑龙江采用“最小必要原则”:隐去姓名、身份证号等标识,仅保留时空信息;同时严厉打击“人肉搜索”和谣言传播,这种平衡体现了“以人民为中心”的防控理念,既保障知情权,又维护个体尊严。

挑战与进化:从应急到常态化的轨迹治理

黑龙江的行动轨迹管理仍面临挑战:

- 农村与老年群体覆盖不足:偏远地区基站稀疏、老人无智能手机,可能导致轨迹缺失,黑龙江通过“人工流调补位”和“邻里协查”弥补缺口。

- 数据整合瓶颈:多部门数据标准不一,需进一步打通公安、交通、医疗等系统壁垒。

- 长效化机制建设:疫情后,行动轨迹数据如何转型为公共卫生监测网络?黑龙江正探索将轨迹数据用于传染病早期预警、慢性病管理等场景。

轨迹数据的价值升华

黑龙江的实践表明,疫情行动轨迹不仅是危机工具,更是城市治理数字化的试金石,可基于轨迹数据构建“公共卫生数字孪生平台”,模拟病毒传播路径,优化资源配置,需立法明确数据使用边界,避免“数字监控”的滥用。

黑龙江省的疫情行动轨迹管理,是中国精准防控的缩影——它以技术为盾,以人文为核,在动态清零中寻找着安全与自由的平衡,每一个看似冰冷的行程点,背后都是无数防控人员的昼夜奋战和公众的自觉配合,这片黑土地上的“数字足迹”,终将化为守护生命的坚实屏障。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏