黑龙江省作为我国最北端的边境省份,拥有漫长的边境线和多个重要口岸,疫情防控形势复杂严峻,2022年以来,面对境外输入和本土疫情交织的双重压力,黑龙江形成了一套既体现国家防控总体要求,又结合本地实际的疫情管控政策体系,这套体系的核心特征可概括为:科学精准的“严”与民生保障的“情”。

精准施策,筑牢“外防输入、内防反弹”的坚固防线

黑龙江省的“严”,首先体现在对疫情风险的精准识别和快速响应上。

-

强化边境口岸管控,严守国门第一线,黑龙江拥有绥芬河、黑河、东宁等多个对俄重要口岸,境外输入风险持续存在,政策层面,实行了最为严格的“人、物、环境”同防,对入境人员全程闭环管理,严格执行“14天集中隔离+7天居家健康监测”的管控措施,对进口冷链食品和非冷链物品,建立全链条追溯体系,进行核酸检测和预防性消毒,确保安全后方可进入市场流通,口岸一线工作人员实行“N+7+7”(工作N天、集中隔离7天、居家健康监测7天)的高强度封闭管理周期,最大限度降低感染风险。

-

基于风险等级的动态调整机制,省内各地市不再实行“一刀切”的静态管理,而是根据病例和无症状感染者的活动轨迹、传播风险,精准划定高风险区、中风险区和低风险区,高风险区“足不出户、上门服务”,中风险区“人不出区、错峰取物”,低风险区强化社会面管控,一旦发生疫情,流调溯源队伍迅速响应,在最短时间内摸清传播链,并根据风险大小及时调整区域风险等级,力争将疫情影响控制在最小范围。

-

常态化核酸筛查的“哨点”作用,在全省范围内,建立了覆盖重点人群和普通市民的常态化核酸筛查机制,尤其是省会哈尔滨、口岸城市等重点地区,定期开展全员核酸检测,确保早发现、早报告、早隔离、早治疗,进入公共场所、乘坐公共交通需查验核酸检测阴性证明,这已成为市民日常生活的“新常态”,为社会面清零提供了坚实的技术支撑。

以人为本,在严格管控中彰显民生关怀与政策温度

黑龙江的管控政策并非冷冰冰的条规,其背后蕴含着对人民生命健康的高度负责和对民生需求的深切关怀。

-

保障民生通道畅通,稳住“菜篮子”“米袋子”,即使在疫情防控最吃紧的阶段,黑龙江也始终将保障群众基本生活需求放在首位,建立了生活必需品保供体系,确定一批重点保供企业,发放通行证件,确保物资运输渠道畅通,社区网格员、志愿者充当“最后一百米”的配送员,为封控区内的居民提供无接触配送服务,特别关注老年人、孕产妇、残疾人等特殊群体的需求,确保基本生活不受影响。

-

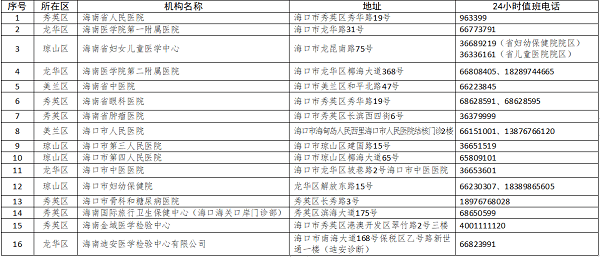

就医用药需求得到特殊安排,政策明确要求,各级医疗机构不得以任何理由推诿拒收急危重症患者,建立了专门的应急就医通道和流程,如“黄码医院”(专门为风险人群提供医疗服务的医院)的设立,有效解决了风险区域居民看病难的问题,对于慢性病患者,通过线上问诊、社区代购药品等方式,保障其用药连续性。

-

政策宣传与心理疏导并行,官方通过新闻发布会、政务新媒体等渠道,及时、透明地发布疫情信息和政策解读,回应社会关切,稳定公众情绪,开通多条心理援助热线,组织专业力量为隔离人员、一线工作者和市民提供心理支持,缓解焦虑和压力,体现了人文关怀。

挑战与展望

严格的管控政策不可避免地会给经济社会运行和民众生活带来短期影响,如何进一步提升精准防控的水平,最大限度地减少对经济活动和人民生活的影响,是未来政策优化的重要方向,利用大数据技术更精确地划定风险区域,探索更高效的流调模式,以及建立更加完善的平急结合的经济社会运行保障机制。

总体而言,黑龙江省的疫情管控政策是一套在复杂严峻挑战下,权衡多方利益后形成的科学、精准、有温度的行动方案,它以“严”守住不出现规模性疫情的底线,保护了人民群众的生命健康;又以“情”保障社会的基本运转和民生的最低需求,维护了社会的稳定与和谐,这套政策体系不仅是黑龙江人民抗疫实践的智慧结晶,也为我国边境地区的疫情防控提供了宝贵的“黑龙江经验”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏