自5月下旬以来,广州新一轮疫情牵动人心,与以往疫情不同,本轮疫情呈现出传播速度快、病毒载量高的新特点,而广州的应对之策也展现出超乎寻常的精准与高效。

疫情轨迹:从荔湾到海珠的传播链

5月21日,广州市荔湾区首位确诊病例郭某打破了中国内地连续多日无本土病例的平静,流调显示,75岁的郭某近期没有外出旅行史,活动轨迹主要围绕荔湾区中心区域,随后,其丈夫陆某作为无症状感染者被确诊,疫情开始呈现家庭聚集性特征。

令人警惕的是,病毒随后蔓延至荔湾区海南村,该区域先后出现多名感染者,形成局部聚集性疫情,传播链进一步延伸至海珠区、越秀区,甚至波及佛山市、湛江市等周边地区。

基因测序结果显示,本次疫情为新冠病毒印度变异株(B.1.617),其具有潜伏期短、传播速度快、病毒载量高的特点,给防控工作带来前所未有的挑战。

精准防控:广州的创新应对之道

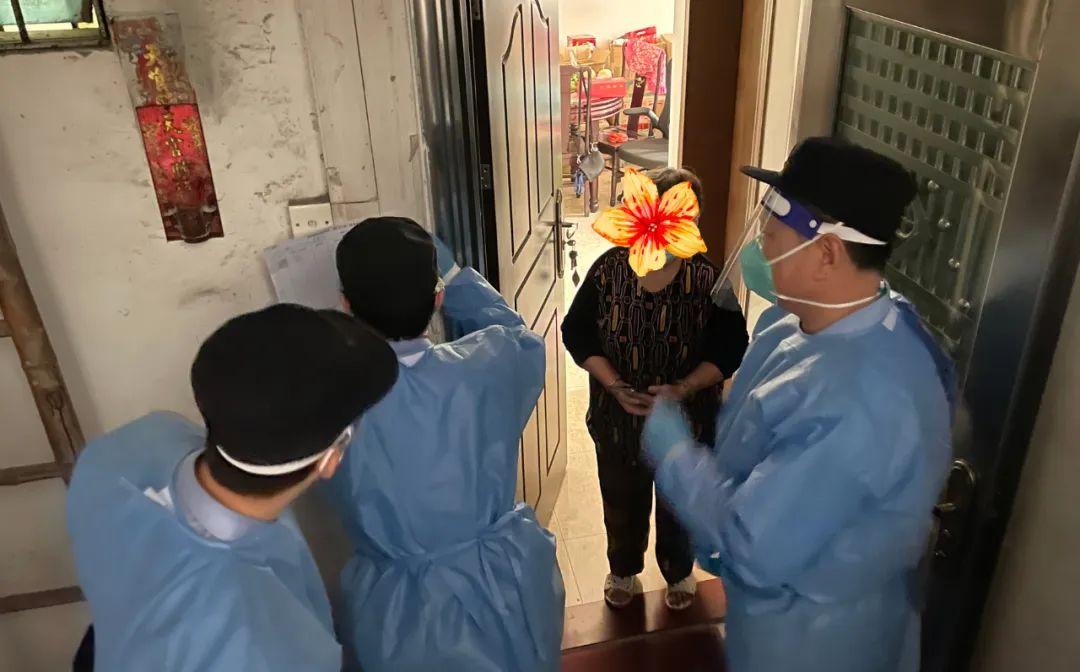

面对变异毒株,广州没有选择“一刀切”的全城封锁,而是创新性地采取精准分级分类防控措施。

广州市首次根据感染风险等级将区域划分为核心圈、警戒圈和监测圈,核心圈实施最严格的封闭管理,警戒圈实行封控管理,监测圈则加强常态化防控,这种“圈层管理”策略最大限度控制了疫情扩散,同时减少了对社会经济的影响。

值得一提的是,广州在本次疫情中开展了全球最大规模的核酸快速检测行动,在短短几天内完成1800多万人次检测,通过“猎鹰号”气膜实验室和检测人员的日夜奋战,广州创造了单日检测800万人次的惊人纪录。

病毒传播的新特点与挑战

本轮疫情传播轨迹呈现出一些新特点,值得高度关注,病毒呈现区域集中性,主要集中在荔湾南片区域,呈现出明显的空间聚集性。

传播方式出现新变化,流调发现,本次疫情中存在“吃一顿饭传一代”的超快速传播案例,甚至出现14秒无接触传播的极端情况,凸显了印度变异毒株的传播力之强。

疫情还暴露了城中村防疫的薄弱环节,荔湾区海南村等城中村人口密集、通风不畅,成为病毒传播的“放大器”,这也是未来城市防疫需要重点关注的区域。

广州经验的全国意义

广州本次疫情防控的经验对全国具有重要借鉴意义,广州展示了超大城市如何在不采取“封城”措施的情况下控制疫情,为其他大城市提供了可复制的模板。

广州的精准防控策略平衡了疫情控制与社会经济正常运行的关系,在疫情最紧张的时刻,广州大部分区域仍保持正常生产生活秩序,这种精准防控的做法值得总结推广。

广州本次大规模核酸检测的组织实施、疫苗接种的快速推进以及物资保障体系的高效运转,都为中国未来应对类似突发公共卫生事件积累了宝贵经验。

疫情防控常态化下的广州

随着6月中旬以来新增病例逐渐减少,广州本轮疫情已进入尾声,但疫情防控仍然不能松懈,专家指出,新冠病毒可能与人类长期共存,疫情防控将呈现常态化趋势。

未来广州需要进一步完善公共卫生体系,加强发热门诊和哨点监测系统建设,提升疫情早期预警能力,还需要加快疫苗接种进度,尽快建立群体免疫屏障。

本次疫情也提醒我们,需要特别关注城中村、老旧小区等薄弱环节的改造,改善居住环境,降低疫情传播风险。

广州本轮疫情的轨迹记录了一座超大城市应对突发公共卫生事件的努力与成效,在精准防控的理念下,广州既控制了疫情扩散,又最大限度保持了城市正常运行,展现了中国城市的治理能力和“广州速度”,这份经验将成为中国乃至全球大城市应对疫情的重要参考。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏