近年来,随着城市机动车保有量的快速增长,停车难问题日益突出,沈阳作为东北地区的重要城市,推出了“沈阳智慧停车”系统,旨在通过智能化手段优化停车资源管理,许多市民和车主对该项目的合法性提出了质疑:沈阳智慧停车究竟是不是一个合法的收费机构?本文将从政策依据、运营模式、法律合规性以及公众争议等多个角度,深入探讨这一问题,以期为读者提供一个全面、客观的分析。

沈阳智慧停车的背景与运营模式

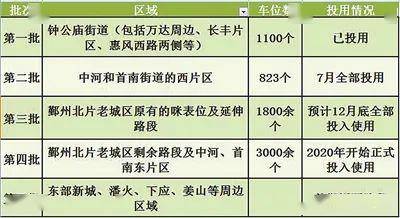

沈阳智慧停车项目是由沈阳市政府主导,联合相关企业共同推动的城市停车管理创新举措,它通过物联网、大数据和移动支付等技术,实现了路边停车位的智能化管理,包括车位监测、自动计费和线上支付等功能,运营主体通常为政府授权的国有企业或合作私营企业,例如沈阳停车行业协会或指定的运营公司,收费方式多为通过APP或扫码支付,标准由物价部门核定,例如首小时5-10元,后续按时间递增。

该项目的初衷是解决停车乱象、提高车位利用率,并为城市交通治理提供数据支持,从表面看,这似乎是一个利民工程,但为何会引发合法性争议呢?这需要我们从法律和政策层面入手。

政策与法律依据:沈阳智慧停车的合法性基础

要判断沈阳智慧停车是否合法,首先需考察其政策依据,根据中国相关法律法规,如《中华人民共和国价格法》《城市道路管理条例》以及地方政府规章,停车收费必须经过合法授权,沈阳市通过地方性文件,如《沈阳市机动车停车管理条例》和市政府发布的智慧停车实施方案,明确了智慧停车的收费权限,这些规定通常要求收费机构具备营业执照、物价部门批准的收费标准,以及公开透明的收费程序。

沈阳智慧停车的运营主体往往是通过公开招标或政府特许经营的方式获得授权,确保了其收费行为的法律基础,沈阳市政府可能将路边停车位管理权委托给国有企业,并报请省级物价部门备案收费细则,项目还遵循了国家关于“智慧城市”建设的指导意见,符合城市公共服务数字化的趋势,从政策层面看,沈阳智慧停车具备一定的合法性,它不是随意设立的“黑收费”机构,而是基于地方法规和行政命令的合法实体。

公众质疑与争议焦点:为何有人怀疑其合法性?

尽管有政策支持,但沈阳智慧停车在实施过程中,仍面临诸多公众质疑,许多车主反映收费不透明,例如计费系统误差导致多扣费,或缺乏明显的收费公示牌,有人质疑运营主体的资质:部分市民认为,收费企业是否为政府直属机构,还是外包私营公司,这影响了其公信力,如果运营公司以盈利为目的,而非公益导向,就可能被视作“变相敛财”。

法律程序上的瑕疵也引发争议,一些车主指出,智慧停车项目的收费依据未充分公开,或未经过听证程序,涉嫌违反《价格法》中关于公众参与的规定,还有投诉称,收费员行为不规范,甚至出现强制收费现象,这进一步削弱了公众的信任,从网络舆情看,许多网友在社交媒体上表达不满,认为智慧停车“合法但不合理”,质疑其是否真正服务于市民。

这些争议反映出,合法性不仅取决于书面文件,还关乎执行过程的公正与透明,如果运营方无法有效沟通和解决投诉,就可能被贴上“不合法”的标签。

比较分析与建议:如何提升合法性与公信力?

对比其他城市,如北京、上海的智慧停车项目,沈阳的情况并非孤例,许多城市的类似系统都经历了从质疑到接受的过程,关键在于加强监管和公众参与,北京智慧停车通过政府网站公开收费标准和审计报告,增强了透明度;上海则引入了第三方监督机制,确保收费公平。

针对沈阳智慧停车,建议从以下几方面提升合法性:第一,政府应进一步公开运营主体的资质和招标过程,让市民了解“谁在收费”和“为何收费”;第二,完善收费公示和投诉渠道,例如通过APP实时显示计价规则,并设立独立的监督热线;第三,加强法律法规宣传,普及智慧停车的政策依据,减少信息不对称,只有做到程序合法、执行公正,沈阳智慧停车才能从“合法机构”转变为“受信任的公共服务平台”。

沈阳智慧停车的合法性总结

沈阳智慧停车在政策依据和运营授权上具备合法性,它并非非法的收费机构,而是基于地方政府法规和智慧城市战略的合规项目,其合法性受到公众质疑的主要原因在于执行过程中的不透明和沟通不足,通过加强监管、提升服务质量和公众参与,沈阳智慧停车有望更好地平衡效率与公平,真正实现合法、合规、合情的城市管理目标。

在这个数字时代,智慧停车是城市发展的必然趋势,但它的成功离不开市民的信任与支持,只有通过持续改进,才能让这样的创新项目真正惠及民生。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏