门禁之下,是守护学术净土还是筑起无形高墙?**

春日的梧桐大道,阳光透过嫩绿的枝叶洒下斑驳光影;北大楼的爬墙虎悄然焕发新绿,诉说着百年的沧桑与辉煌,这里是南京大学,一所承载着无数荣耀与梦想的学术殿堂,对于许多心向往之的访客、校友乃至学生家长而言,一个现实而直接的问题横亘在眼前:南京大学,现在让不让进?

这个看似简单的问题,背后牵涉的却远不止是“能”或“不能”的二元答案,它是一把钥匙,开启了关于大学社会责任、学术环境、公共资源以及后疫情时代管理模式的深层思辨。

现状探微:从“自由出入”到“预约准入”的转变

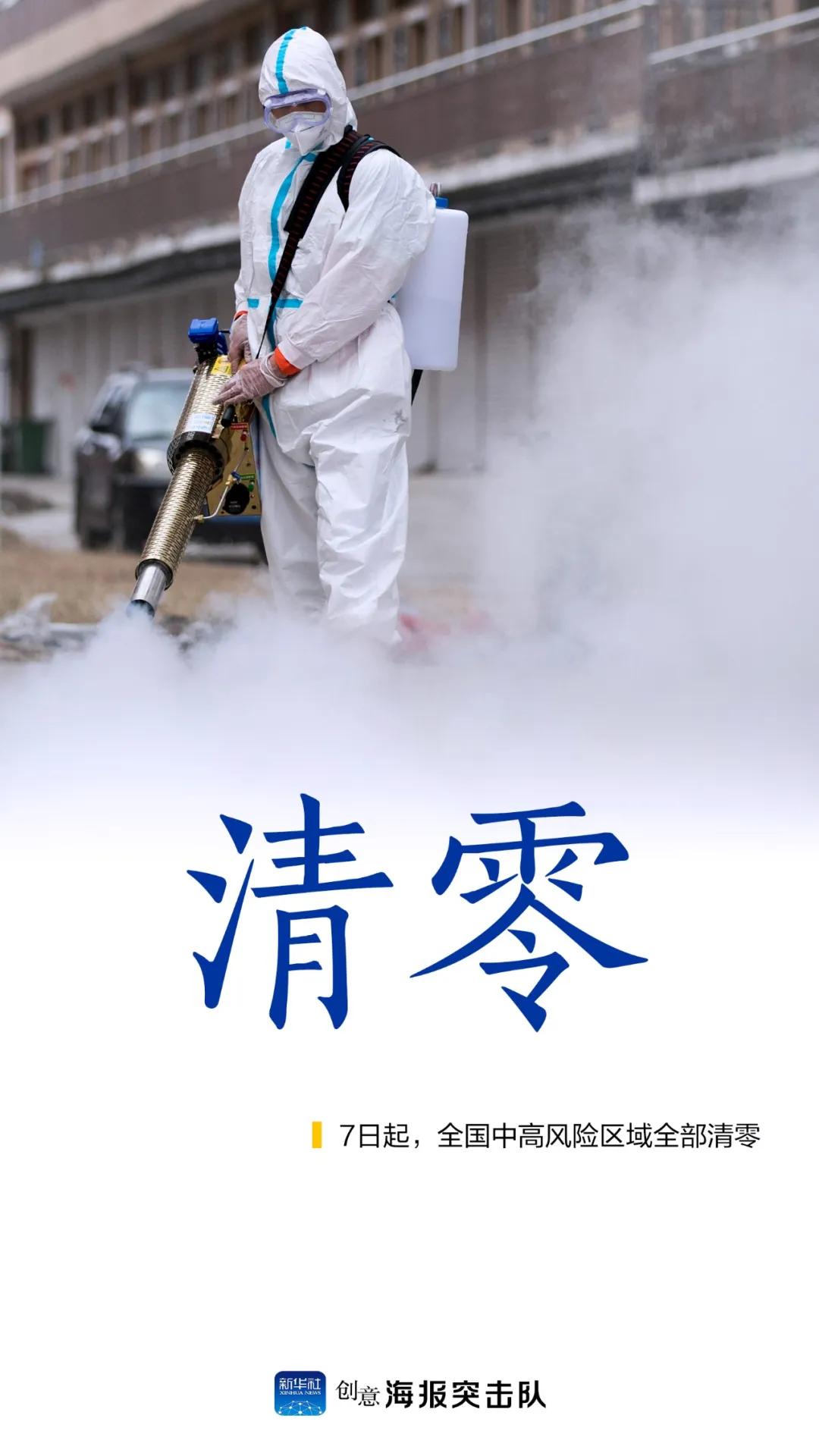

曾几何时,中国的大学校园以其开放、包容的姿态被誉为“没有围墙的大学”,市民可以自由地在南大的草坪上散步,在古老的建筑前留影,感受浓郁的人文气息,这种景象在近年来,尤其是新冠疫情之后,发生了根本性的改变。

南京大学与国内众多顶尖高校一样,实行着较为严格的入校管理政策,完全自由的“推门即入”已成为历史,取而代之的是以“预约制”为核心的管理模式,校外人员需要通过南京大学官方指定的线上渠道(如微信公众号、小程序等)提前进行实名预约,在通过审核并在指定时间段内,凭身份证等有效证件核验入校,对于在校师生和教职工,则凭借校园卡、人脸识别等内部通行凭证自由出入。

这一转变,官方给出的理由通常是“保障校园安全稳定”、“维护正常教学科研秩序”以及“优化校园环境”,这道无形的“门禁”,却在社会层面激起了广泛的讨论。

边界之内:为何要设“门禁”?

支持校园加强管理的一方,其理由充分且现实。

- 安全第一的底线思维:大学校园,首先是师生学习生活的场所,数以万计的学生在此居住,大量的精密仪器和珍贵文献存放于此,无条件地对外开放,确实会增加安全隐患,如盗窃、人身安全威胁等,管理方负有不可推卸的安全主体责任。

- 教学秩序的刚性需求:安静的课堂、专注的实验室、藏书丰富的图书馆,这些是大学的核心功能区域,若无限制的游客涌入,难免会产生噪音,干扰正常的教学与科研活动,试想,旅行团穿梭于教学楼之间,游客在图书馆内拍照打卡,学术的严肃性将何以维系?

- 资源有限的现实考量:大学的食堂、体育场、卫生间等公共设施,其设计容量主要服务于本校师生,大量校外人员的涌入,会挤占本就紧张的资源,导致学生就餐困难、运动场地不足等问题,实质上是损害了在校学生的权益。

从管理者的视角看,设置“门禁”并非意在封闭,而是在资源有限的前提下,寻求一种有序的开放,其初衷是为了守护象牙塔的纯粹与宁静。

开放之辩:大学之“大”,在于胸怀与担当

反对的声音同样掷地有声,大学,顾名思义,应为“大家之学”,其精神内核中,天然包含着开放与共享的基因。

- 社会服务的职能:大学不仅是知识生产的基地,更是文化传承和社会服务的灯塔,一所顶尖大学,理应成为所在城市乃至国家的文化高地和精神象征,向公众适度开放,让市民,特别是青少年,能够亲身感受学术氛围,激发求知欲,是大学履行其社会教育功能的重要体现,一纸预约,可能就阻断了一个孩子对顶尖学府的憧憬之路。

- “无形围墙”的隐忧:物理上的门禁容易设立,但由此可能形成的“心理围墙”更值得警惕,过度强调管理的便利性,可能会让大学逐渐疏离于它所依存的社会,变得高高在上、孤芳自赏,大学的精神活力,本就源于与社会的互动与碰撞。

- 校友与公众的情感联结:对于无数南大校友而言,校园是承载青春记忆的故土,一道门禁,可能让他们“回家”的路变得坎坷,对于普通市民,能与这座百年学府共享一片绿荫,本就是城市文明与幸福的体现,切断这种联结,无疑是一种文化损失。

破局之思:在“管理”与“开放”间寻求智慧平衡

在“安全有序”与“开放共享”之间,是否存在一条中间道路?答案是肯定的,这需要管理智慧的提升和技术手段的赋能。

- 精细化分时分区管理:可以借鉴博物馆、公园的管理经验,将校园划分为核心教学区、生活区和公共开放区,在周末、节假日及寒暑假等教学压力较小的时段,适度增加预约名额,开放部分区域,对图书馆、实验室等核心区域则严格管理。

- 强化技术赋能:利用更先进的预约系统、人流监控技术,实现动态管理,当校园内人流较少时,自动释放更多预约名额;当人流接近饱和时,则暂停入校,确保体验与安全。

- 丰富开放形式:大学可以主动作为,定期举办“校园开放日”、“科普讲座”、“名人讲堂”等面向公众的活动,将无序的参观转化为有组织、有深度的文化体验,变被动管理为主动引领。

“南京大学让不让进”这一问题,如同一面镜子,映照出当代中国大学在快速发展中所面临的身份困惑与治理挑战,它不是一个简单的管理问题,而是一个关乎大学本质的哲学命题。

大学的门,不应是冰冷的铁栅,完全紧闭,会窒息其生命力;全然洞开,也可能失其根本,它更应像一位谦谦君子的家门,有礼节、有选择地向社会敞开,在守护内在秩序的同时,传递着知识的光热与文化的温度。

我们期待,南京大学这样的学术重镇,能在实践中找到那个最佳的平衡点——既能让师生拥有一方安心治学的净土,也能让社会公众得以瞻仰其风采,感受其脉搏,唯有如此,大学才能真正成为一座灯塔,不仅照亮学子的前程,更照亮整个社会前进的方向。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏