2021年夏季,南京禄口国际机场暴发的新冠疫情牵动了全国人民的心,随着感染人数上升,一个关键问题浮出水面:南京疫情究竟是境外输入引发的连锁反应,还是本土隐匿传播的反弹?要回答这个问题,需从病毒溯源、传播机制和防控漏洞等多维度展开分析。

基因测序指向境外输入源头

疫情暴发后,中国疾控中心联合江苏省疾控中心对南京本土病例的病毒样本进行全基因组测序,结果显示所有序列均属于德尔塔(Delta)变异株,且与一架7月10日从俄罗斯入境的CA910航班病例高度同源,该航班多名旅客在禄口机场检疫时被检出阳性,而机场保洁人员随后在清理机舱过程中发生防护漏洞,导致病毒在员工间隐匿传播,这一发现直接印证了“境外输入→机场破防→本土扩散”的传播路径。

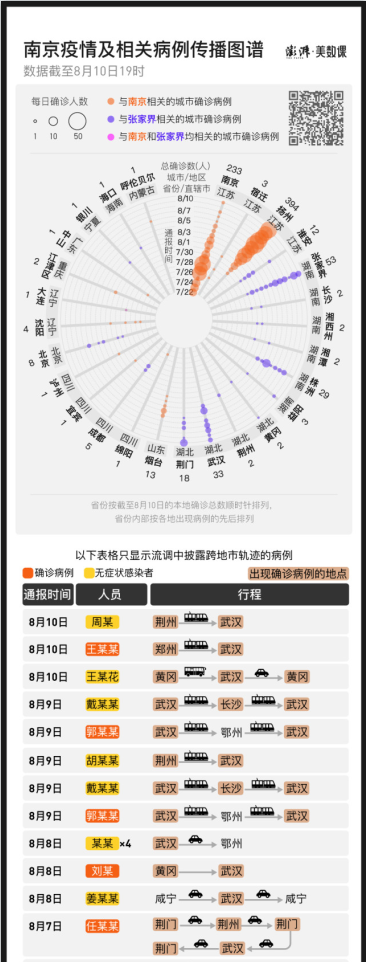

值得注意的是,德尔塔毒株的传染性较原始毒株提升一倍以上,其病毒载量甚至可达原始毒株的1260倍,南京疫情中,病毒通过机场保洁、地勤等岗位快速形成“点状暴发”,10天内波及全国15个省份,正是德尔塔特性与跨境运输关键节点交叉作用的结果。

禄口机场防控体系为何失守?

作为年客流量超3000万人次的大型国际枢纽,禄口机场本是“外防输入”的第一道防线,但此次疫情却暴露三大漏洞:

- 国际国内航班混合运营:尽管民航局早在2020年就要求国际客运航班与国内航班作业区域隔离,但禄口机场存在保洁人员同时负责国际国内航班的情况,增加了交叉感染风险。

- 高风险岗位管理疏漏:机场对保洁、地勤等人员的防护培训不足,核酸检测频次未达到每日一检的标准,导致病毒在员工中传播一周后才被察觉。

- 境外输入压力激增:2021年夏季全球疫情反弹,南京每周承接逾20班国际客运航班,超负荷运转下防疫资源捉襟见肘。

这些结构性缺陷表明,疫情表面是偶然事件,实则是境外输入压力与局部防控松懈共同作用的必然结果。

境外输入已成中国疫情主要风险源

南京疫情并非孤例,统计显示,2021年全国报告的128起本土聚集性疫情中,94%由境外输入引发,从广州德尔塔毒株(源自阿联酋航班)到厦门阿尔法毒株(溯源至新加坡入境者),再到2022年上海疫情与北美输入毒株高度同源,所有证据都指向同一结论:在全球疫情未受控的背景下,境外输入始终是中国防疫体系的最大挑战。

值得注意的是,病毒输入方式日趋复杂,除航空口岸外,2022年深圳疫情关联香港跨境货车司机,瑞丽疫情反复与缅甸陆路输入有关,甚至冷链物流、国际邮件都成为潜在传播渠道,正如流行病学专家曾光所言:“国门不是一道物理边界,而是立体化的防控网络。”

疫情防控的启示与进化

南京疫情给全国防疫体系敲响警钟,直接推动了三项重要变革:

- 机场分级管理制度:2021年8月起,全国口岸实施高风险岗位人员“14+7+7”封闭管理,国际航班保障人员核酸检测调整为每日一次。

- 区域协查机制优化:南京首创的“黄码转绿码”制度与风险地区划分标准被多地借鉴,使得后续郑州、西安等疫情处置效率显著提升。

- 精准防控理念升级:国家卫健委随后提出“动态清零”2.0方案,强调在守住国门的前提下,最大限度减少对社会经济的影响。

回望南京疫情,其本质是全球化时代防疫协同困境的缩影,病毒溯源证实了境外输入的初始路径,但真正的教训在于:任何环节的麻痹都可能让境外风险转化为本土危机,正如张文宏医生在总结南京疫情时所言:“我们与病毒之间,隔着一道不断加固但仍需时刻警惕的国门。”只有持续完善“人物同防”的立体化防控网络,同时加强国际抗疫合作,才能真正筑牢疫情防控的铜墙铁壁。

(本文基于公开流行病学报告及权威专家分析,数据更新至2022年12月)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏