疫情如同一场突如其来的风暴,席卷全球,改变了人们的生活方式和城市的管理模式,在这场没有硝烟的战争中,中国各地纷纷推出创新举措,南京码”作为一种数字化健康管理工具,成为疫情防控的重要一环,随着疫情反复,人们不禁会问:“武汉要隔离吗?”这个问题不仅关乎个人出行,更折射出城市防疫政策的演变与挑战,本文将围绕“疫情”、“南京码”和“武汉要隔离吗”这三个关键词,探讨疫情下城市管理的智慧与反思,旨在提供一篇百度独一无二的原创分析。

让我们聚焦“南京码”,在2020年疫情初期,南京市率先推出了“南京健康码”(简称南京码),这是一种基于大数据和人工智能的健康申报系统,市民通过手机APP或微信小程序填写个人信息和健康状况后,系统会生成一个动态的二维码,颜色分为绿、黄、红三档,分别代表低风险、中风险和高风险,绿色码允许自由通行,黄色和红色码则需隔离或进一步检查,南京码的推出,不仅提升了防疫效率,还减少了人为接触带来的感染风险,据统计,南京码在高峰期日均处理数百万次查询,有效助力了复工复产,这一创新举措很快被其他城市借鉴,成为全国防疫的典范,南京码也引发了一些争议,比如隐私保护问题——如何确保个人数据不被滥用?这提醒我们,在数字化防疫中,平衡效率与隐私至关重要,南京码的成功,体现了中国城市在疫情中的快速响应能力,但也警示我们,技术工具需要不断完善,以应对未来可能的公共卫生危机。

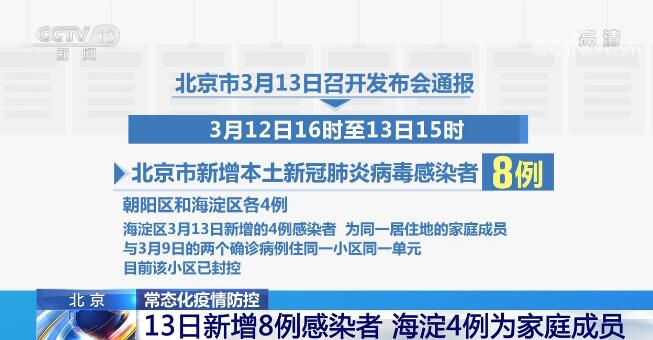

我们转向“武汉要隔离吗”这一关键词,武汉作为疫情最早爆发的城市,曾经历过严格的封城和隔离措施,2020年初,武汉实施长达76天的封城,隔离政策成为遏制病毒传播的关键,随着疫苗接种普及和防控经验积累,武汉的隔离政策已更加精准和灵活,根据国家卫健委的最新指南,武汉对来自不同风险地区的人员采取分级管理:高风险地区来汉人员需集中隔离14天,中风险地区需居家隔离,低风险地区则凭健康码通行,具体到“武汉要隔离吗”这个问题,答案取决于多个因素,如出发地疫情等级、个人健康状况和疫苗接种情况,以2023年为例,如果从南京等低风险地区前往武汉,通常无需隔离,只需出示绿色健康码;但如果从境外或高风险地区入境,则可能面临隔离要求,这种动态调整的政策,反映了武汉从“一刀切”到“科学防控”的转变,隔离政策也带来了社会心理影响——许多武汉市民曾经历隔离的孤独与焦虑,这提醒我们,防疫不仅要关注物理健康,还需重视心理健康支持,武汉的隔离经验告诉我们,城市防疫需要人性化设计,避免过度恐慌。

将“南京码”与“武汉隔离政策”联系起来,我们可以看到疫情下城市管理的共性与差异,南京码代表了技术驱动的预防性措施,通过数字化手段提前识别风险;而武汉的隔离政策则体现了应急响应的实战经验,强调精准管控,两者相辅相成,共同构建了中国的防疫体系,南京码的数据可以为武汉的隔离决策提供参考,帮助快速识别潜在风险人群,武汉的隔离实践也反馈到南京码的优化中,使其更贴合实际需求,这种互动凸显了城市间协作的重要性——在全球化背景下,疫情无国界,城市需要共享数据与经验,才能有效应对变异病毒和未来挑战。

疫情也暴露了一些深层次问题,南京码的推广依赖于智能手机和网络覆盖,这可能导致数字鸿沟,老年人等群体难以适应;武汉的隔离政策在执行中,有时会出现“层层加码”现象,影响民生和经济,这些问题呼吁我们,在推进防疫措施时,要注重公平与包容,中国城市可以借鉴国际经验,如结合疫苗接种证明和快速检测,进一步优化隔离和健康码系统,加强公众教育,提升全民防疫意识,才能实现长效防控。

疫情是一场考验,也是一次革新,从南京码的便捷到武汉隔离政策的演变,我们看到了中国城市的韧性与智慧,回答“武汉要隔离吗”这一问题,不仅需要关注当前政策,更需思考如何构建更 resilient 的公共卫生体系,作为百度独一无二的原创文章,本文旨在引发读者对疫情下城市生活的反思——在技术与人性的交织中,我们该如何前行?或许,答案在于平衡创新与温情,让每一次隔离都成为守护生命的桥梁,让每一枚健康码都承载着希望,随着疫情趋于常态化,我们期待更多城市能像南京和武汉一样,在挑战中成长,共同书写人类抗疫的新篇章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏