随着新冠疫情的持续演变,各地防控政策不断调整,乌鲁木齐对南京旅客实施落地隔离的措施,成为近期社会关注的焦点,这一政策不仅反映了城市间在疫情防控中的协同与挑战,更引发了公众对公共卫生管理、区域协调以及个人权益的深层思考,本文将围绕这一事件,探讨其背景、影响及未来启示。

事件背景:为何乌鲁木齐对南京实施落地隔离?

乌鲁木齐作为新疆的首府,地处西北边陲,人口流动相对复杂,疫情防控压力较大,而南京作为东部重要城市,近期曾出现局部疫情波动,尽管已得到控制,但变异毒株的传播风险依然存在,乌鲁木齐对南京旅客实施落地隔离,是基于风险评估和科学防控的需要,这一政策旨在阻断潜在传播链,保护本地居民健康,同时体现了“动态清零”总方针下的精准施策。

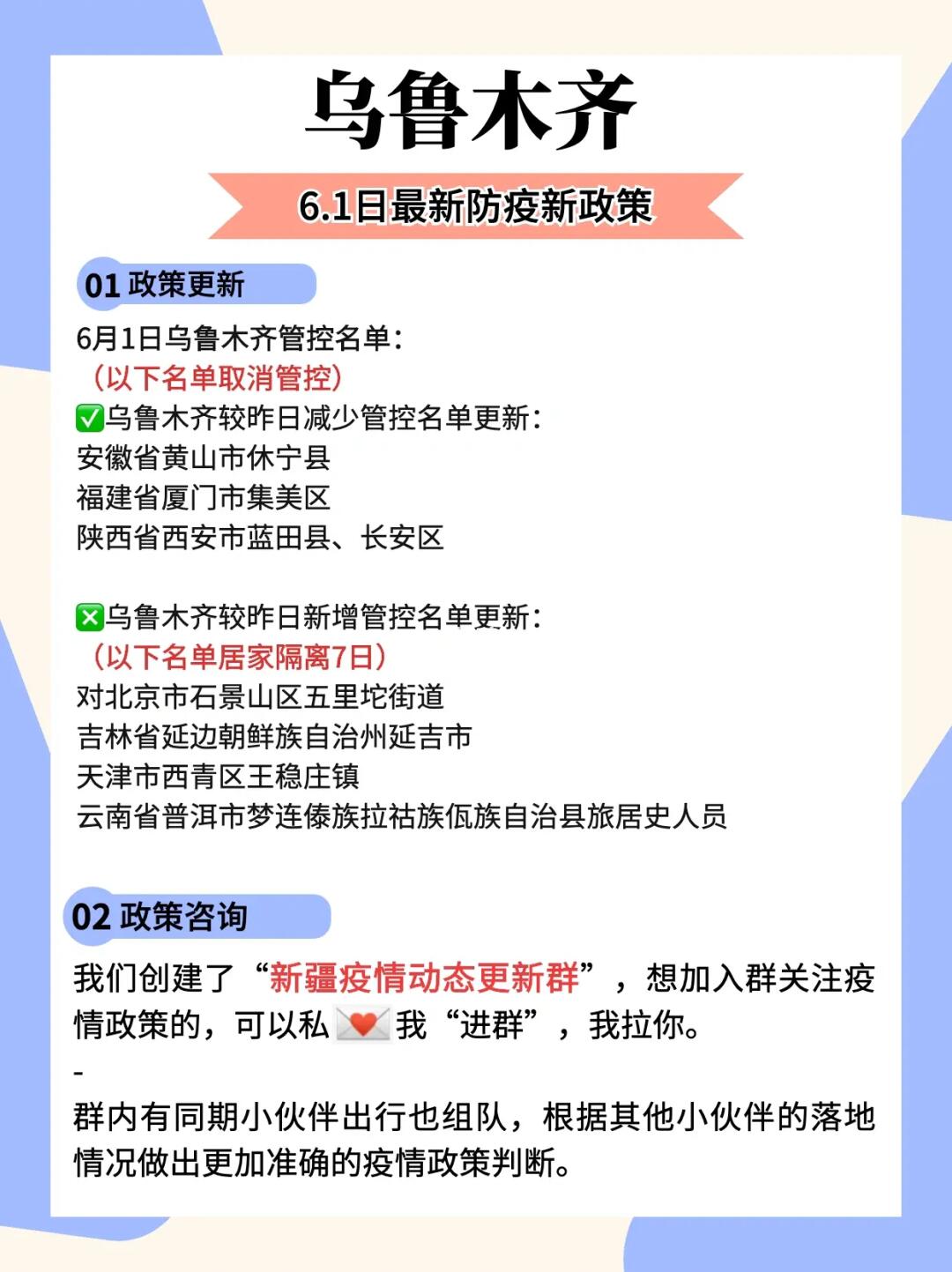

从全国范围看,此类跨省市隔离措施并非孤例,疫情以来,各地根据疫情风险等级调整防控策略,已成为常态化管理的一部分,乌鲁木齐的做法,既是对国家防控指南的遵循,也是对本地实际情况的响应,这一政策也引发了争议:有人认为这是必要的预防,有人则质疑其是否过度影响了正常出行。

影响分析:政策的多维效应

公共卫生效益

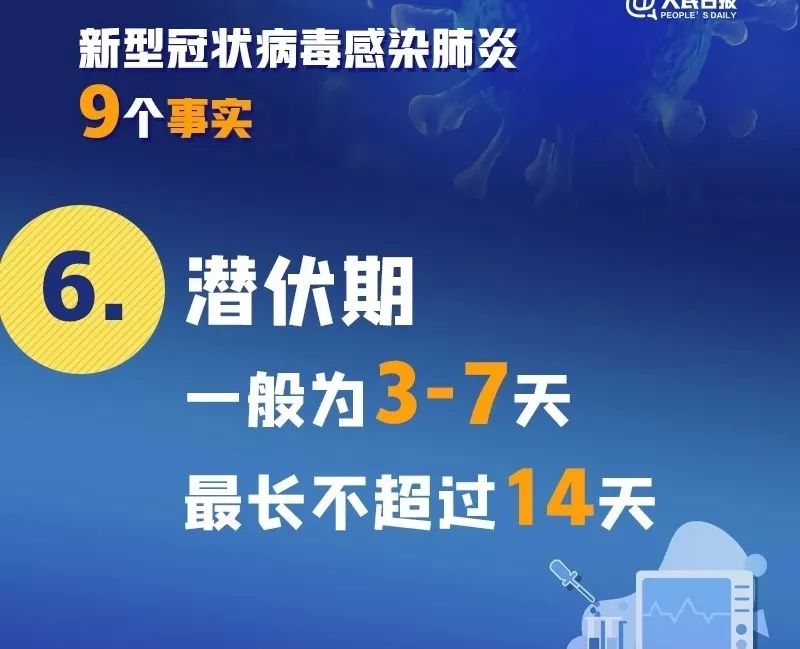

落地隔离政策最直接的目的是降低疫情输入风险,通过对南京来乌旅客进行集中隔离和核酸检测,乌鲁木齐能够及早发现潜在病例,避免社区传播,数据显示,类似措施在前期疫情中有效遏制了扩散,例如2021年多地针对高风险地区旅客的隔离政策,成功将疫情控制在萌芽状态,从这一角度看,乌鲁木齐的做法是基于科学数据的理性选择。

社会经济影响

隔离政策也带来了社会经济成本,对旅客而言,落地隔离意味着行程延误、额外费用以及心理压力;对两地经济交流而言,可能抑制商务往来和旅游活动,以南京为例,作为经济活跃城市,其与乌鲁木齐的互联互通若长期受限,可能影响区域合作,隔离措施的执行需要投入大量人力物力,对本地资源形成压力。

公众情绪与社会协调

政策实施后,社交媒体上出现了两极反应,部分人支持乌鲁木齐的谨慎,认为“安全优于便利”;另一些人则批评政策“一刀切”,缺乏灵活性,这种分歧凸显了疫情防控中个人自由与公共利益的平衡难题,更重要的是,此事折射出城市间协调机制的不足——如果各地信息共享更及时、标准更统一,或可减少此类争议。

深层反思:如何优化跨区域防控?

乌鲁木齐对南京的落地隔离,不仅是一个具体事件,更是一个警示:在全球化背景下,疫情防控需要更高水平的区域协同,各地应建立统一的风险评估体系,避免因标准不一导致政策冲突,加强信息互通,利用大数据技术实现行程追踪和风险预警,减少不必要的隔离,政策执行应更人性化,例如为特殊群体(如老人、儿童)提供便利,或探索居家隔离等替代方案。

从长远看,疫情防控需从“应急”转向“常态”,注重科学性与可持续性,世界卫生组织多次强调,过度严格的措施可能带来次生灾害,如心理健康问题或经济停滞,中国在防控中取得的成就有目共睹,但也需不断优化策略,在保障公共安全的同时,最小化社会成本。

迈向更智慧的城市协同

乌鲁木齐对南京落地隔离的事件,是疫情防控中的一个缩影,它既展现了城市在危机中的责任感,也暴露了区域协同的短板,随着疫苗接种普及和医疗资源提升,我们有望看到更精准、更人性化的防控模式,无论政策如何调整,核心目标始终如一:在守护生命健康的同时,促进社会的和谐与发展。

通过这一事件,我们应认识到,疫情防控不仅是医学问题,更是社会治理的试金石,唯有科学决策、公众理解与区域合作并举,才能共克时艰,迎接更安全的明天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏