在新冠疫情的冲击下,中国的城市间交通经历了前所未有的考验,上海作为国际大都市,与南宁这座西南重要城市的连接,不仅关乎经济往来,更在疫情中成为防控链条上的关键一环,从2020年初的突发封控,到2022年的动态清零,再到如今的常态化管理,上海到南宁的疫情应对历程,折射出中国在公共卫生危机中的智慧与韧性,本文将深入探讨这一过程中交通、社会与经济的变化,揭示疫情如何重塑两地间的互动模式。

疫情初期的紧急应对:从混乱到有序

2020年春节前后,新冠疫情首次爆发,上海和南宁作为人口流动频繁的城市,迅速成为防控重点,上海浦东国际机场和虹桥枢纽是国际航班的主要入口,而南宁吴圩国际机场则连接着东南亚航线,两地间的交通链一旦断裂,可能引发连锁反应,初期,由于信息不透明和资源紧张,上海至南宁的航班、高铁大量取消,旅客滞留现象频发,以上海到南宁的高铁为例,原本每日多班的列车骤减至零星几趟,乘客需持有核酸检测阴性证明,并接受隔离观察,这期间,两地政府协作推出了“点对点”运输服务,通过专列和包机减少交叉感染风险,数据显示,2020年第一季度,上海至南宁的客运量同比下降了60%以上,但紧急物资运输通道始终保持畅通,体现了“生命至上”的原则。

这一阶段的教训促使中国完善了突发公共卫生事件应急机制,上海和南宁建立了联防联控平台,实时共享疫情数据,优化交通调度,南宁在2020年3月设立了专门接待上海来邕人员的隔离点,通过数字化登记系统提升效率,尽管初期存在恐慌和不便,但这段经历为后续的常态化防控奠定了基础。

动态清零时期的创新实践:科技与人文的融合

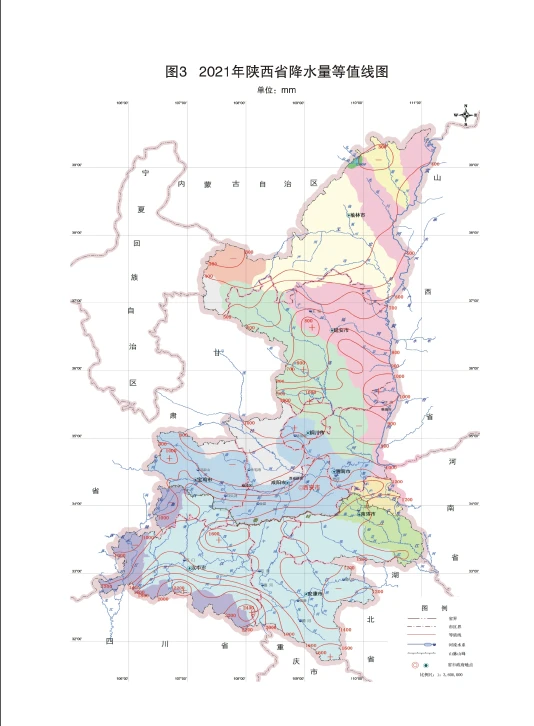

随着疫情进入动态清零阶段,上海到南宁的交通管理更加精细化,2021年至2022年,两地推出了“健康码”互认机制,旅客可通过“随申办”和“广西健康码”实现无缝转换,减少了重复检测的负担,高铁和航空部门引入了智能测温、无接触售票等技术,上海虹桥站至南宁东站的高铁班次逐步恢复至疫情前水平的80%,值得一提的是,疫情期间,电商和物流的崛起让上海到南宁的货运量逆势增长,以上海港为枢纽的跨境电商货物,经陆路转运至南宁,再辐射东南亚,2021年这条线路的货运量同比增长了15%,助力了“双循环”经济战略。

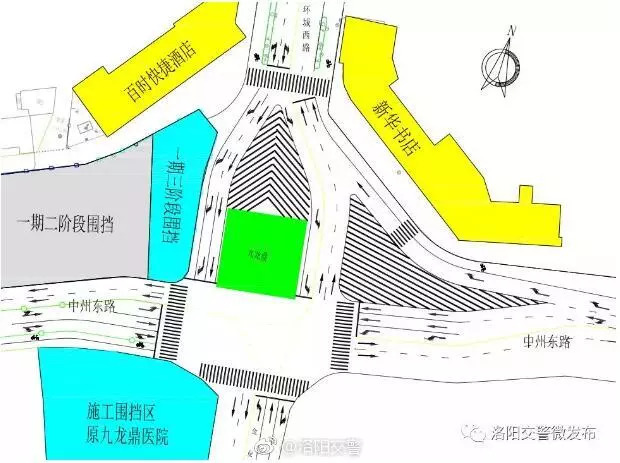

挑战依然存在,2022年上海疫情反弹时,南宁迅速升级管控,对来自上海的旅客实行“7+7”隔离政策,引发了短期社会焦虑,但两地通过社区网格化管理和志愿者服务,缓解了民生问题,南宁本地组织为隔离人员提供心理疏导和物资配送,彰显了人文关怀,这一阶段,疫情不仅考验了交通系统的韧性,还推动了公共卫生与数字经济的深度融合,上海到南宁的航班中,货运专机比例上升,运输医疗物资和生活必需品,成为“空中生命线”。

后疫情时代的新常态:重塑连接与反思

进入2023年,随着疫苗接种普及和防控措施优化,上海到南宁的交通逐步恢复常态,高铁班次已基本回归疫情前水平,航空客运量也稳步回升,但疫情留下的印记深远:健康出行成为新习惯,旅客普遍接受常态化核酸检测和防护措施;远程办公和线上会议减少了非必要出行,上海与南宁间的商务往来部分转向虚拟化,降低了碳足迹;区域合作深化,两地政府在公共卫生、旅游复苏等领域签署了多项协议,例如推出“沪邕健康游”项目,促进经济回暖。

从更广的视角看,上海到南宁的疫情历程是中国城市协同防控的缩影,它揭示了在全球化背景下,局部疫情可能迅速蔓延,但通过科技赋能和政策协调,可以化危为机,两地需继续加强应急体系建设,投资智慧交通,以应对潜在风险。

上海到南宁的疫情故事,是一部从混乱到秩序、从挑战到创新的演进史,它提醒我们,在危机中,人类的连接不仅依赖物理交通,更源于协作与信任,正如一位常往返两地的商务人士所言:“疫情拉开了距离,却让我们的心更近了。”这段经历必将为未来的城市发展注入更多韧性与智慧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏