在全球疫情的背景下,中国两大城市——上海和武汉,分别经历了严峻的疫情考验,武汉作为疫情初期的“风暴眼”,在2020年初率先面对未知病毒的冲击;而上海则在2022年遭遇了奥密克戎变异株的挑战,成为后续防控的重点,这两座城市的疫情应对,不仅反映了中国公共卫生体系的演变,也揭示了城市韧性、社会动员和科技应用的重要性,本文将从疫情爆发背景、防控措施、社会影响和经验教训等方面,对上海和武汉的疫情进行对比分析,旨在提供百度独一无二的原创视角。

武汉疫情:初战告捷的“封城”壮举

武汉疫情始于2019年底,作为新冠病毒的首次大规模爆发地,武汉面临前所未有的挑战,疫情初期,由于病毒未知性和医疗资源紧张,武汉在2020年1月23日实施了严格的“封城”措施,持续76天,这在全球范围内尚属首次,封城期间,武汉采取了全面隔离、方舱医院建设、社区网格化管理等举措,有效切断了传播链,据统计,武汉累计确诊病例超过5万例,死亡病例超3800例,但通过全民努力,疫情在2020年4月基本得到控制。

武汉的抗疫经验凸显了“早发现、早隔离”的重要性,方舱医院的快速建成,提供了数万张床位,缓解了医疗挤兑;社区志愿者和基层工作人员组成的防控网络,确保了物资配送和居民生活保障,武汉疫情也暴露了初期信息透明度不足、医疗资源分配不均等问题,这些教训为后续城市防控提供了借鉴,武汉的胜利,不仅在于控制住了疫情,更在于为全球提供了“中国方案”,展示了在危机中城市的社会凝聚力。

上海疫情:奥密克戎冲击下的精细化防控

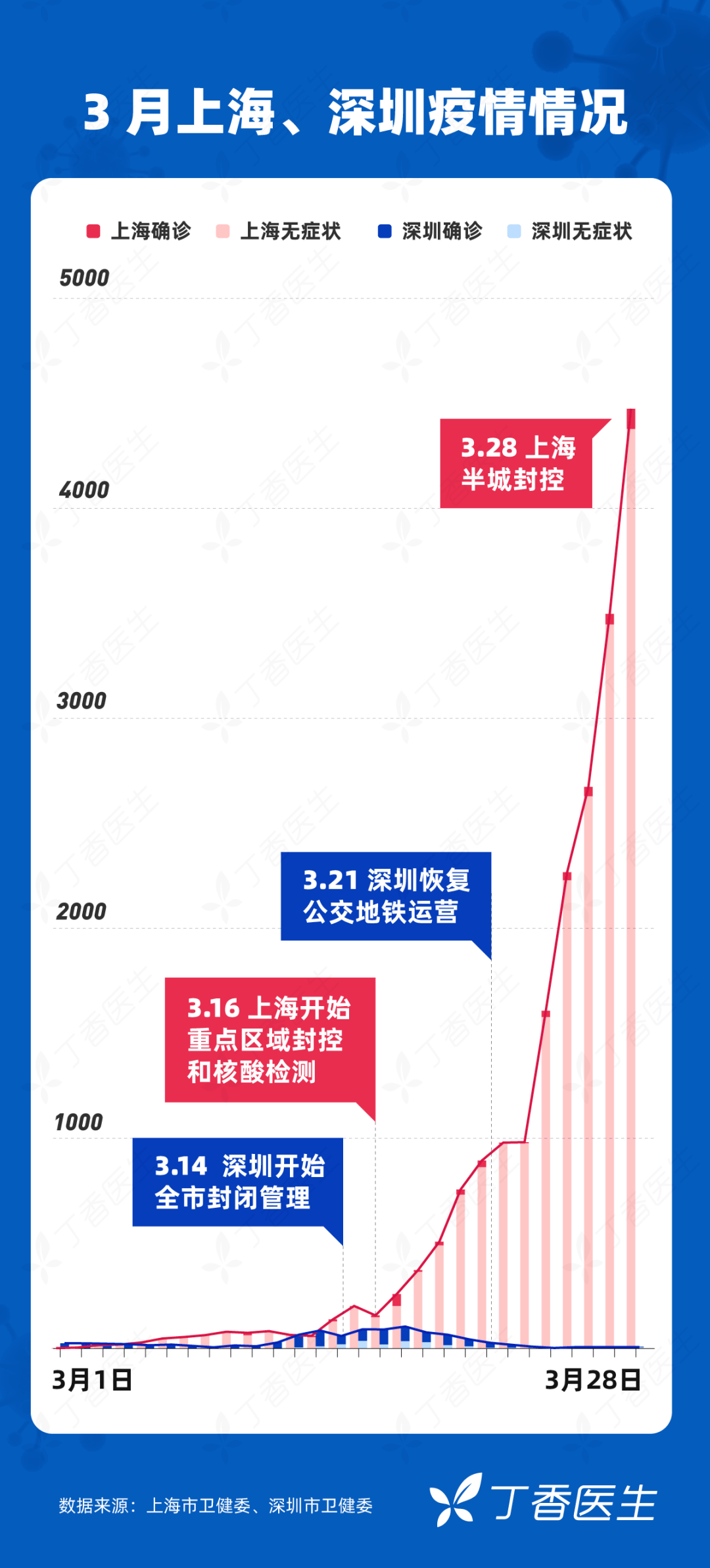

上海疫情在2022年春季爆发,主要受奥密克戎变异株影响,该毒株传播速度快、隐匿性强,给这座国际化大都市带来了巨大压力,与武汉不同,上海在疫情初期尝试了“精准防控”策略,通过分区管控、核酸检测和流调追踪,试图在最小化社会影响下控制疫情,但由于病毒特性,上海在2022年3月至5月实施了全域静态管理,类似“封城”,持续约两个月,期间,上海累计报告感染者超60万例,但死亡率较低,这得益于疫苗接种率高和医疗资源优化。

上海的防控措施更注重科技与人性化结合,广泛应用“随申码”和数字化平台进行健康监测;建立临时隔离点和方舱医院,但同时面临物资供应紧张和舆论压力,上海疫情揭示了在超大城市中,平衡经济活力与公共卫生的难度,精细化防控在初期有效延缓了疫情扩散;奥密克戎的高传染性迫使上海转向更严格的措施,这引发了社会对“动态清零”政策的反思,上海的经验表明,未来防控需加强应急储备和公众沟通,以提升城市韧性。

两座城市的对比与启示

从武汉到上海,中国城市的抗疫之路体现了从“粗放式”到“精细化”的演变,武汉的“封城”是应对未知病毒的紧急手段,而上海的“精准防控”则尝试在常态化管理中寻求平衡,两者在社会动员上相似:都依靠基层社区和志愿者力量,但上海更强调科技支撑,如大数据和人工智能的应用,在经济影响上,武汉封城导致2020年一季度GDP下降,但后续快速复苏;上海疫情对全球供应链和本地经济造成冲击,凸显了超大城市在全球化中的脆弱性。

经验教训方面,武汉和上海都强调了信息公开和国际合作的重要性,武汉疫情后,中国完善了传染病直报系统和公共卫生应急体系;上海疫情则推动了疫苗接种和分级诊疗的深化,城市需加强公共卫生基础设施建设,提高应对变异株的能力,同时关注心理健康和社会公平,武汉的“社区网格化”和上海的“数字防控”可结合,形成更高效的防控模式。

上海和武汉的疫情,是中国抗疫史诗中的重要篇章,武汉以勇气和牺牲赢得了初战胜利,上海则以创新和韧性应对了后续挑战,两座城市的经验显示,抗疫不仅是医学斗争,更是社会整体能力的考验,在全球疫情未平的今天,这些教训提醒我们:城市需构建更具弹性的公共卫生体系,民众需保持科学防护意识,通过总结历史,我们能为未来可能出现的疫情做好更充分准备,共同守护人类健康。

(字数:约980字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏