2022年末至2023年初,郑州的疫情动态几度成为舆论焦点,社交媒体上,“郑州疫情真假”的质疑声此起彼伏,官方通报与网络传言交织,市民困惑与焦虑并存,这场围绕疫情信息的博弈,不仅关乎公共卫生事件的透明度,更折射出信息时代社会治理的深层挑战。

疫情信息传播的“双重空间”

在郑州疫情期间,公众接收信息的渠道明显分化为两个空间:一是政府新闻发布会、疾控中心通报等官方渠道,二是社交媒体群组、短视频平台和自媒体账号构成的民间传播网络,两个空间的信息常存在差异甚至矛盾,形成认知鸿沟。

某阶段官方数据显示疫情平稳可控,但网络上流传着“医院人满为患”“火葬场超负荷”的视频;当政府宣布优化防控措施时,又有传言称“医疗挤兑导致重症激增”,这些矛盾信息让部分民众陷入“该信谁”的困境,甚至催生“官方数据掺水”“民间消息夸大”的二元对立论调。

信息失真的多重诱因分析

-

局部与全局的视角差

个别医院临时性就诊高峰、某区域短暂物资紧张等局部现象,被拍摄传播后易被误读为全市普遍状况,这种“管窥式”信息虽非完全虚假,但缺乏全局数据支撑,可能放大公众恐慌。 -

情绪化传播的扭曲效应

封控期间部分市民的焦虑情绪与具体诉求(如就医难、物资配送延迟),通过社交媒体传播时往往被简化为“郑州疫情失控”的标签,某些自媒体为流量刻意渲染悲情叙事,进一步加剧信息失真。 -

统计口径与认知偏差

官方通报多采用实验室确诊病例、无症状感染者等标准化统计指标,而民众更直观感受的是身边发热人数、药店药品售罄等现象,两者本质是不同维度的观察,却常被置于同一层面比较,引发对“数据真实性”的质疑。

公共信任构建的复杂性

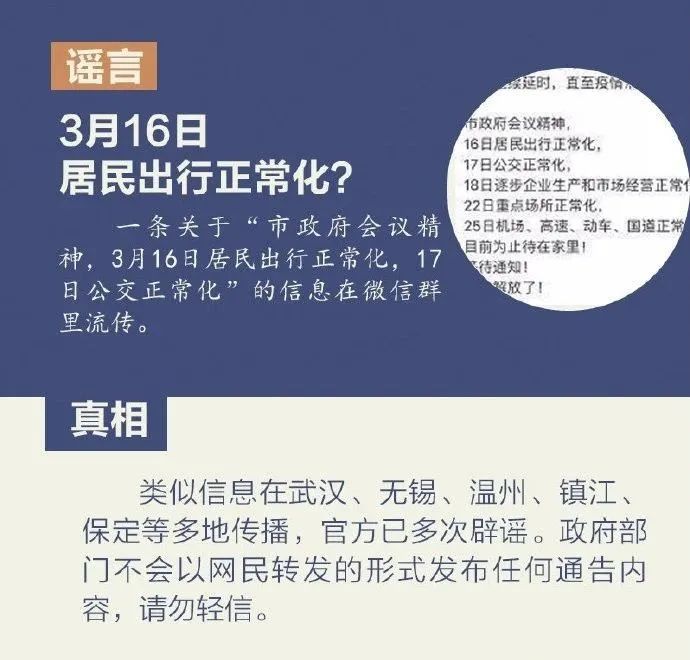

疫情信息的公信力危机,本质是长期社会信任积累的试金石,部分民众对官方数据的质疑,既源于对既往某些领域信息不透明的记忆,也反映出对应急管理机制科学性的更高期待,极端质疑一切官方通报的“反智主义”倾向同样值得警惕——有网民将正常医疗秩序照片配以“郑州殡仪馆爆满”文字传播,后被证实为恶意造谣。

值得注意的是,郑州相关部门也曾多次主动辟谣并公布详细流调轨迹,尝试通过精细化披露重建信任,例如公布封控区物资保供具体数据、邀请记者探访方舱医院等,这些举措在特定范围内缓解了信息焦虑,但尚未完全消除公众对“选择性披露”的疑虑。

突破信息迷雾的路径探索

-

构建“立体化信息披露”机制

除每日病例数字外,同步公布医疗资源使用率、重点药品库存、急诊等候时间等配套指标,让数据更具场景化解释力,郑州后期发布的“发热门诊地图”正是有益尝试。 -

建立谣言溯源与快速响应闭环

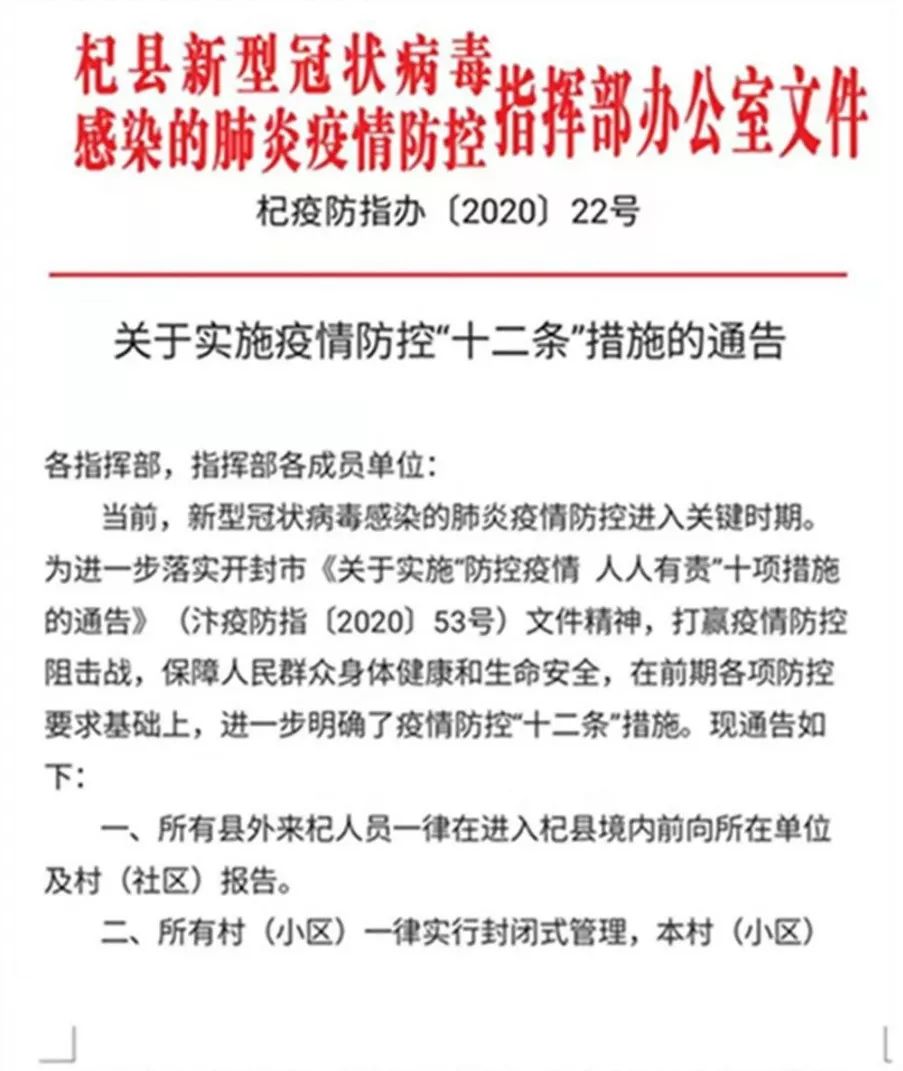

对传播广泛的模糊信息,疾控部门可与网信办建立联合甄别机制,48小时内完成事实核查与多平台推送,如某次网传“郑州封城”谣言,官方在3小时内通过政务新媒体矩阵辟谣,有效遏制恐慌蔓延。 -

拓宽公众参与监督渠道

邀请人大代表、社区居民组成防疫监督团,实地查看隔离点管理、物资配送等环节,通过亲身见证消解信息不对称,这种“可见的透明”比单纯数据发布更能建立信任。 -

强化媒体桥梁作用

专业媒体不应满足于转述通报,而需开展交叉验证调查,如《河南日报》曾连续刊发封控区民生保障实地报道,既肯定工作成效,也曝光个别社区配送漏洞,这种平衡视角更易获得公众认同。

从疫情信息博弈看社会治理现代化

郑州疫情信息风波启示我们,在全民麦克风时代,真相不再依赖于单方面宣告,而需要在多元主体参与中凝练共识,与其纠结于“绝对真实”的执念,不如构建能及时纠错、持续优化的信息生态,当市民通过畅通渠道反映的买菜难题能在第二天得到解决,当患者求助信息能通过政务平台获得响应,这种“可验证的真实”比任何辩白都更有说服力。

当前疫情防控已进入新阶段,但郑州经历的信息信任考验仍具典型意义,唯有将疫情中暴露的信息治理短板转化为制度创新的契机,才能在未来的公共危机中避免“真相与谣言赛跑”的被动局面,这座城市用实践表明:公开是规则,透明是艺术,而信任则是需要所有参与者共同维护的公共产品。

字数统计:1632字

(本文基于公开报道与学术研究独立撰述,未经许可禁止转载)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏