2022年末,郑州港区富士康园区爆发的新冠疫情,不仅成为国内公共卫生事件的焦点,更折射出全球化时代下产业链的脆弱性、企业与社会的责任边界,以及普通劳动者在危机中的生存困境,这一事件远超单一工厂的疫情管理范畴,它像一面棱镜,映射出经济发展、公共卫生与人性关怀之间的复杂博弈。

疫情背景:全球供应链的“心脏”与风险集中地

郑州富士康作为苹果手机全球最大的生产基地,承担着iPhone系列超过一半的产能,其所在的航空港区被形容为“全球智能手机制造的心脏”,这里聚集了超过30万员工,密集的劳动力、封闭的流水线、高度依赖时效的订单,构成了一个高效但脆弱的生态系统,当奥密克戎变异株在2022年10月悄然入侵时,防控难度呈几何级数上升:员工居住的宿舍区人口密度堪比大型社区,车间内流水线间距有限,食堂与通勤班车更成为病毒传播的温床。

疫情初期的混乱,暴露了超大规模企业面对突发公共卫生事件时的预案不足,部分员工反映,初期核酸筛查滞后、隔离区域短缺、物资调配失衡,甚至出现“阴性阳性混住”的传言,这些细节虽后被官方澄清,但仍反映出信息不对称下的信任危机,更深远的影响在于,疫情直接冲击了全球科技产业链——苹果公司一度下调iPhone Pro系列产量预期,全球手机市场出现供货波动,这警示世界:当全球化将生产环节高度集中于特定区域时,任何局部风险都可能演变为全球性危机。

社会韧性的考验:从混乱到有序的艰难转型

疫情爆发后,郑州港区的应对过程堪称一场社会韧性的压力测试,初期,部分员工选择徒步返乡的画面震撼社会,凸显了个体在系统失灵下的自救本能,但随之而来的,是政府、企业与社会力量的快速响应:河南省协调专项工作组进驻,富士康宣布补贴留岗员工、改善居住条件,周边市县派出车队接应返乡人员,社交媒体上涌现出志愿者提供的物资援助信息……这些行动逐渐编织成一张应急安全网。

值得注意的是,事件推动了疫情防控策略的优化,富士康园区在后期实行“闭环生产”与“点对点通勤”,通过分区管理、加密消杀、分级诊疗等措施平衡防疫与生产,员工心理援助热线、法律咨询服务的介入,也标志着危机管理从“保障生存”向“关怀尊严”升级,这一转变说明,现代社会的韧性不仅依赖基础设施,更需建立制度化的沟通机制与人文支持体系。

深层反思:经济发展模式与劳动者权益的再平衡

郑州港区富士康疫情的本质,是长期以来“效率优先”发展模式与突发公共危机之间的碰撞,全球资本将生产线集中于中国,看中的是规模效应与成本优势,但这也意味着风险的高度集中,当疫情迫使工厂减速,全球消费者意识到:低价便捷的商品背后,是无数劳动者在极端环境下的坚守与牺牲。

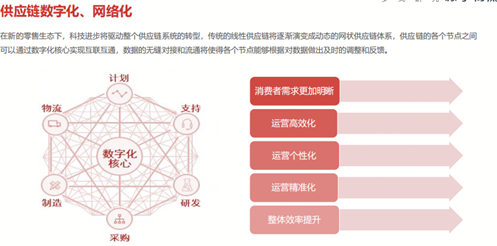

事件后,关于劳动者权益的讨论进入主流视野,流水线工人的居住环境、医疗保险覆盖、危机补偿标准等问题被重新审视,国内专家呼吁,应建立“企业-政府-社区”联动的常态化应急机制,将员工福利纳入供应链评估体系,疫情加速了“自动化替代”的进程——富士康近年来持续投入机器人生产线,这或许将缓解人力依赖,但也可能引发就业结构变化的新挑战。

构建更具弹性的未来

郑州港区富士康疫情是一堂深刻的公开课,它提醒我们,在全球化叙事中,不能仅赞美效率与增长,更需关注系统的抗风险能力,产业集群的规划应注重空间分散与备份方案,企业需将员工健康视为核心资产,而公共政策则需在“精准防控”与“最小化社会成本”间寻找平衡点。

更重要的是,这一事件让社会看见“沉默的大多数”——那些流水线旁的身影,不仅是经济数据的贡献者,更是值得被保障权利的个体,他们的选择与命运,最终定义了一个社会的文明程度,当郑州港区的机器再次轰鸣时,留下的不应只是疫情的记忆,而是对发展本质的重新思考:唯有将人的价值置于产业链顶端,才能构建真正可持续的繁荣。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏