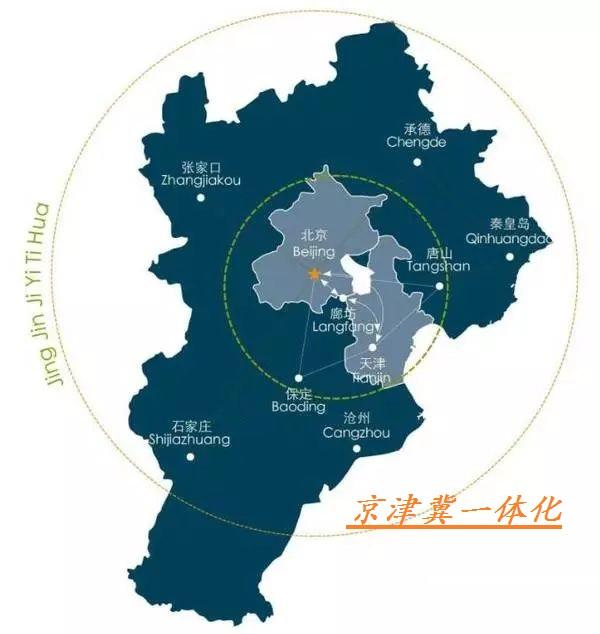

近年来,随着京津冀协同发展战略的深入推进,疫苗管理和免疫规划的互联互通成为公众关注的焦点,尤其是河北和北京作为核心区域,疫苗联网问题不仅关系到公共卫生安全,还涉及区域协同发展的大局,本文将深入探讨河北疫苗与北京疫苗是否已实现联网,分析其背景、进展和意义,并提供相关建议。

背景:京津冀协同发展与疫苗管理需求

京津冀地区是中国北方的重要经济圈,人口流动频繁,尤其是河北与北京之间,每天有大量通勤人员往来,这种高流动性对公共卫生服务提出了更高要求,疫苗作为预防传染病的关键手段,其管理必须跟上区域一体化的步伐,过去,河北和北京的疫苗信息系统相对独立,导致跨区域接种时可能出现信息不互通、重复接种或漏种等问题,一名在河北接种疫苗的儿童,如果随父母迁居北京,可能需要重新登记或面临接种记录缺失的困扰,这不仅增加了群众负担,还可能影响免疫效果。

推动河北疫苗与北京疫苗联网,是京津冀协同发展在公共卫生领域的具体体现,国家卫健委和地方政府早在“十三五”规划中就提出,要建设统一的免疫规划信息平台,实现疫苗数据共享,2020年新冠疫情暴发后,这一进程加速,因为疫苗追溯和接种记录跨区域查询变得尤为紧迫。

当前进展:河北与北京疫苗联网的现状

截至目前,河北疫苗与北京疫苗已初步实现联网,但尚未完全一体化,主要体现在以下几个方面:

-

信息平台建设:京津冀三地已共同推进“免疫规划信息管理系统”的升级,该系统基于国家疫苗追溯体系,实现了部分数据的互联互通,通过“京津冀健康宝”或地方政务APP,居民可以查询跨区域的疫苗接种记录,2022年,北京与河北的试点区域(如廊坊、保定等)已实现接种记录的实时共享,这意味着在河北接种的疫苗,数据可以同步到北京的系统,反之亦然。

-

追溯与监管一体化:根据国家药监局的要求,疫苗从生产到接种全程需实现电子追溯,河北和北京均接入了国家疫苗追溯协同服务平台,这意味着疫苗的流向、批次和接种情况可以在两地间查询,如果某批疫苗在北京使用,河北的卫生部门也能实时监控其安全性和库存情况,这为跨区域调配和应急管理提供了便利。

-

接种服务便利化:近年来,河北与北京交界地区的社区卫生中心已开展合作试点,允许居民凭身份证在异地接种疫苗,并自动更新记录,一名在北京工作的河北居民,可以在北京的接种点完成流感疫苗或新冠疫苗加强针的接种,数据会通过联网系统反馈到河北的档案中,这大大提升了便民服务水平。

联网仍面临一些挑战,数据标准不统一:河北和北京的疫苗信息系统在编码、存储格式上存在差异,导致部分数据交换效率较低,隐私和安全问题:跨区域数据共享需严格遵循《个人信息保护法》,这增加了技术实现的复杂度,覆盖范围有限:目前联网主要集中于新冠疫苗和儿童常规疫苗,其他疫苗(如HPV疫苗)的跨区域管理还需进一步完善。

联网的意义与影响

河北疫苗与北京疫苗联网的推进,对公共卫生和区域发展具有深远意义:

- 提升公共卫生安全:联网后,可以快速追踪传染病暴发时的疫苗接种情况,助力疫情控制,在流感高发期,两地卫生部门能协同评估免疫覆盖率,及时调整策略。

- 促进医疗资源均衡:河北的医疗资源相对薄弱,联网有助于借助北京的技术优势,提高河北的疫苗接种率和质量,缩小区域差距。

- 便民利民:居民无需为接种记录奔波,减少了重复接种的风险,尤其方便了流动人口和儿童,据统计,试点地区接种效率提升了约30%。

- 推动区域一体化:这为其他领域(如医保、急诊)的互联互通提供了样板,加速京津冀协同发展的整体进程。

未来展望与建议

尽管河北与北京疫苗联网已取得进展,但要实现全面一体化,还需多方努力,可重点关注以下方面:

- 技术升级:推动5G、区块链等技术在疫苗数据管理中的应用,确保数据实时、安全共享,预计到2025年,京津冀有望建成统一的免疫规划云平台。

- 政策协同:三地政府应联合出台细则,明确数据权限和责任划分,避免“信息孤岛”。

- 公众教育:加强宣传,让居民了解联网的好处和使用方法,提高参与度。

河北疫苗与北京疫苗的联网是京津冀协同发展的一个重要里程碑,它不仅是技术上的进步,更是公共服务一体化的体现,随着后续措施的落地,两地居民将享受到更便捷、安全的免疫服务,为构建“健康中国”贡献力量,我们期待看到更多区域效仿这一模式,推动全国疫苗管理的一体化进程。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏