随着新冠疫情的持续发展,疫苗接种成为全球防控策略的核心环节,在北京这座人口密集、流动性高的国际大都市,疫情患者的疫苗接种情况备受关注,许多人好奇:北京疫情患者打疫苗了吗?这背后涉及疫苗接种政策、实际执行情况以及公共卫生管理的复杂问题,本文将深入探讨这一话题,从政策背景、实际数据、影响因素以及未来展望等方面展开分析,旨在提供一个全面而原创的视角。

我们需要明确“北京疫情患者”的定义,这里的“患者”通常指在疫情期间被确诊为新冠肺炎的个体,包括无症状感染者、轻症患者和重症患者,根据中国国家卫生健康委员会和北京市疾控中心的指导方针,疫苗接种主要面向健康人群,以预防感染和重症为主,对于已确诊的患者,疫苗接种策略则有所不同,患者在急性感染期或隔离治疗期间,不建议立即接种疫苗,因为此时免疫系统处于应激状态,接种可能影响疫苗效果或加重病情,取而代之的是,患者需在康复后,根据医生评估再决定是否接种。

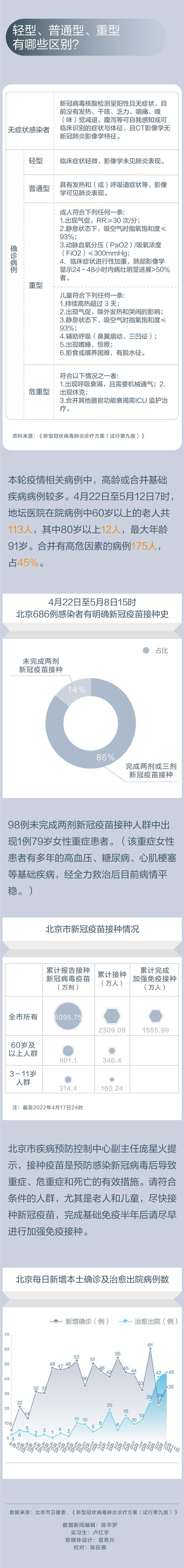

北京疫情患者到底打疫苗了吗?从公开数据和政策来看,北京在疫苗接种方面采取了分阶段、分类别的策略,自2021年初启动大规模接种以来,北京市优先覆盖了高风险人群,如医务人员、老年人和基础疾病患者,对于疫情患者,尤其是康复者,北京市疾控中心建议在出院后间隔一定时间(通常为6个月)再接种疫苗,这基于科学研究表明,感染后人体会产生自然免疫力,但可能随时间减弱,接种疫苗可以增强保护效果,在2022年北京局部疫情暴发期间,部分康复患者在接受健康监测后,陆续完成了疫苗接种,数据显示,截至2023年,北京市疫苗接种率已超过90%,但针对确诊患者的接种比例没有单独统计,估计在康复者中接种率较高,因为这符合“应接尽接”的原则。

为什么北京疫情患者的疫苗接种情况如此重要?这涉及到群体免疫的建立和疫情控制的效率,北京作为中国的政治、经济和文化中心,人口超过2100万,且与国际交往频繁,疫情反弹风险较高,如果患者康复后未接种疫苗,可能导致免疫力不足,增加二次感染风险,进而影响整体防控,在2022年底的奥密克戎变异株传播中,北京出现了多例康复后再次感染的案例,促使相关部门加强了对康复者接种的宣传和引导,疫苗接种还能减轻医疗系统压力,降低重症率,这对于北京这样医疗资源紧张的大都市至关重要。

北京疫情患者接种疫苗也面临一些挑战,首先是公众认知的误区:部分人误认为感染后无需接种,或担心疫苗副作用,对此,北京市通过社区宣传、媒体发布和专家解读,强调疫苗接种的必要性,北京市疾控中心定期发布科普文章,解释康复者接种的安全性和有效性,鼓励民众主动参与,是执行层面的难题:患者康复后需进行健康评估,这可能因个体差异而延迟接种,北京通过建立“绿色通道”和移动接种队,为康复者提供便捷服务,确保政策落地。

从更深层次看,北京疫情患者的疫苗接种情况反映了中国公共卫生体系的韧性和适应性,北京市政府秉承“科学精准防控”的理念,结合本地疫情动态调整策略,在疫情高发期,优先保障患者治疗,待稳定后推动接种;在低风险期,则加强接种覆盖,这种灵活 approach 不仅提升了防控效率,也为全球城市提供了借鉴,值得一提的是,北京还注重数据透明,定期公布疫苗接种进展,增强了公众信任。

展望未来,随着病毒变异和疫情演变,北京疫情患者的疫苗接种策略可能需要进一步优化,针对新变异株的加强针接种,或结合抗体检测个性化推荐,公众应保持关注官方指南,积极配合接种,以共同筑牢免疫屏障。

北京疫情患者是否接种疫苗,答案是肯定的,但需在科学指导下进行,这不仅关乎个人健康,更是城市安全的重要一环,通过持续的政策完善和公众教育,北京有望在疫情应对中保持领先,为全球抗疫贡献智慧,让我们从自身做起,支持疫苗接种,共筑健康未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏