在全球疫情反复的背景下,中国各地的防疫政策始终以动态调整、科学精准为核心,澳门地区出现新一轮本土疫情,而远在千里之外的杭州,作为长三角重要城市,其防疫政策也备受关注,这两地看似遥远,却通过全国“一盘棋”的防疫网络紧密相连,折射出中国在常态化防控中的灵活性与韧性,本文将从澳门疫情现状、杭州政策特点及两地联动意义入手,探讨如何平衡防疫与经济社会发展。

澳门地区疫情:小城大考,快速响应见真章

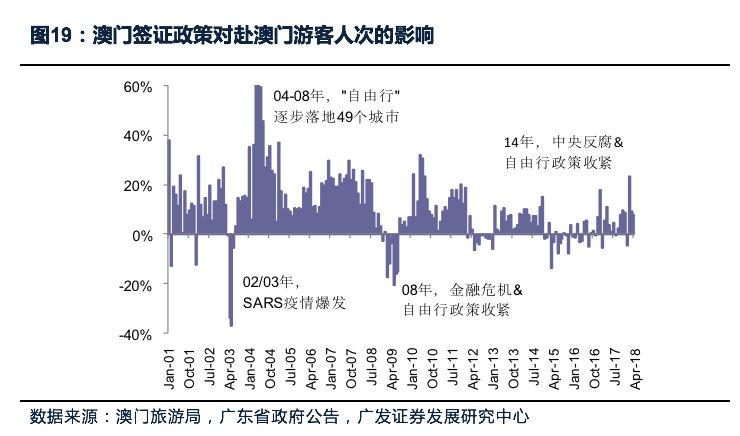

澳门作为国际旅游城市,人口密集、流动性高,防疫压力一直较大,澳门报告了多例本土确诊病例,源头与境外输入关联密切,疫情发生后,澳门特区政府迅速启动应急机制,采取了一系列措施:包括开展全民核酸检测、暂停非必要活动、加强口岸管控等,这些举措体现了“早发现、早隔离、早治疗”的原则,也与内地“动态清零”政策一脉相承。

值得注意的是,澳门虽地小人少,但防疫手段丝毫不松懈,通过健康码系统实现行程追踪,对重点区域实施封控管理,同时保障民生物资供应稳定,这种高效响应得益于澳门与内地的紧密合作,尤其是粤港澳大湾区的联防联控机制,澳门疫情不仅是对本地治理能力的考验,也为其他地区提供了参考——如何在高风险环境中用最小成本控制疫情扩散。

杭州防疫政策:科技赋能,精准防控显智慧

相比之下,杭州作为数字经济先行城市,在防疫中更凸显“科技感”,杭州虽未出现大规模疫情,但政策始终保持高压态势,尤其针对外来输入风险,对中高风险地区来杭人员实行“落地检”“三天三检”等分级管理;公共场所严格落实扫码测温;通过城市大脑平台整合数据,实现疫情预测和资源调度,这些措施既避免“一刀切”封控,又确保社会面风险可控。

杭州政策的亮点在于“精准”二字,利用大数据划定防控区域,而非动辄全城静默;鼓励线上办公、错峰出行,减少聚集性风险,杭州注重政策的人性化,如为隔离人员提供心理疏导、保障企业复工复产等,这种“防得住、放得开”的思路,体现了城市治理的现代化水平,也为澳门等地区提供了借鉴——科技如何成为防疫的“减震器”。

两地联动:全国一盘棋,共筑防疫长城

澳门与杭州的防疫实践,看似独立,实则呼应,澳门疫情可能通过人员流动影响杭州,杭州因此加强了对澳门来杭人员的筛查;杭州的数字防疫经验(如健康码互认)可为澳门提供技术支持,这种联动背后,是中国自上而下的统一指挥体系——国务院联防联控机制统筹各地政策,确保信息共享、步调一致。

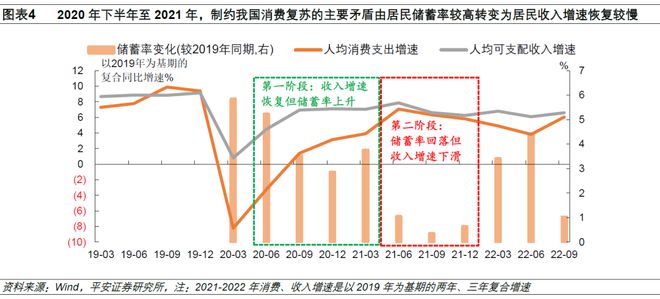

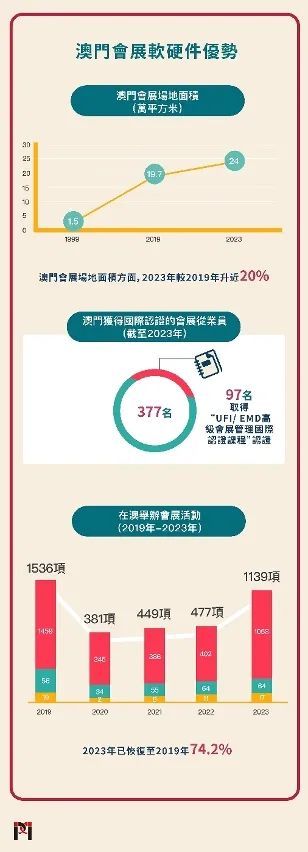

更重要的是,两地政策都指向同一目标:统筹疫情防控与经济社会发展,澳门在控疫情的同时,努力保障博彩旅游业不“停摆”;杭州则通过精准防控,维护电商、会展等支柱产业运行,这种平衡彰显了“人民至上”的理念,既保安全,又稳民生。

韧性城市需长远布局

防疫仍面临挑战,对澳门而言,过度依赖旅游经济可能使疫情冲击放大;杭州则需警惕长期防控带来的社会疲劳,两地可进一步优化策略:澳门可借鉴内地“常态化检测”经验,提升预警能力;杭州可加强国际口岸管控,防范变异株输入。

长远看,防疫需从“应急”转向“韧性”,这包括完善公共卫生体系、推动疫苗研发、加强国际合作等,只有各地像澳门和杭州一样,既立足本地实际,又融入全国网络,才能在全球疫情中行稳致远。

澳门疫情与杭州政策,是中国防疫的微观缩影,它们证明,唯有科学精准、多方联动,才能在危机中守护民生与经济,随着疫情演变,这种“动态平衡”的艺术将继续考验每一座城市的智慧与担当。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏