2020年初,武汉疫情的暴发让“口罩”成为全球关注的焦点,在病毒肆虐的阴霾下,口罩不仅是日常用品,更是守护生命的屏障,面对市场上琳琅满目的口罩型号,许多人陷入困惑:N95、KN95、FFP2、医用外科口罩……这些型号究竟有何区别?在武汉疫情的特殊背景下,如何科学选择适合的口罩?本文将从防护标准、使用场景及社会意义三个方面,深入解析口罩型号背后的科学逻辑与时代印记。

口罩型号的科学分类:国际标准与防护等级

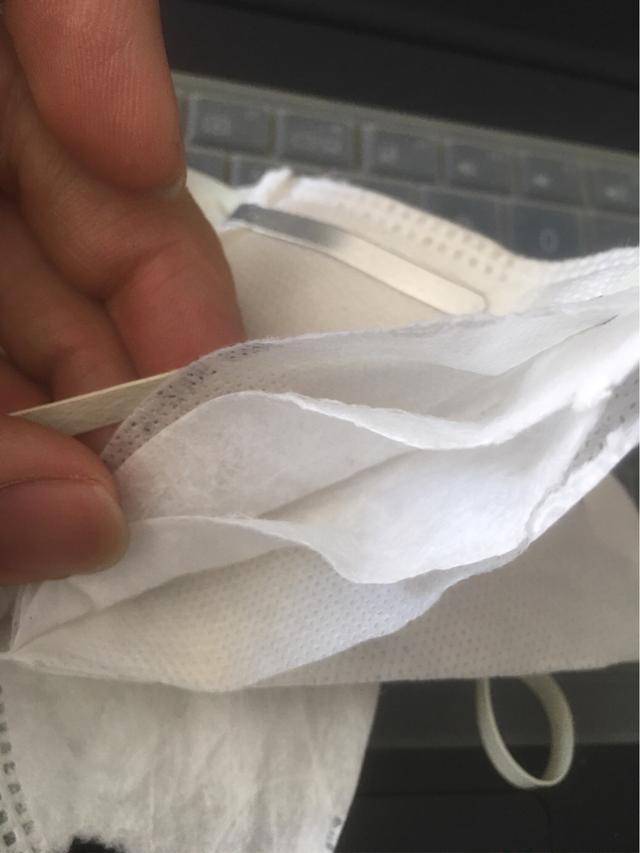

口罩的型号本质上是其防护能力的直观体现,在武汉疫情期间,最常见的口罩类型可分为三类:医用防护口罩(如N95)、医用外科口罩和普通民用口罩。

-

N95系列:过滤效率的“黄金标准”

N95是美国NIOSH(国家职业安全卫生研究所)认证的口罩型号,能够过滤至少95%的非油性颗粒物,在武汉疫情初期,N95因其高效的病毒拦截能力,成为一线医护人员的“生命盔甲”,与之对应的中国标准为KN95(符合GB2626-2019标准),两者过滤效率相当,但KN95更适应亚洲人脸型,贴合度更高,欧洲的FFP2(过滤94%颗粒物)也在武汉抗疫物资援助中扮演重要角色。 -

医用外科口罩:平衡防护与透气性

这类口罩符合中国YY0469-2011标准,能有效阻隔血液、飞沫及颗粒物,过滤效率约达70%,其设计侧重透气性与使用舒适度,适合普通民众在公共场所日常佩戴,在武汉方舱医院和社区防控中,医用外科口罩成为大规模分发的主力型号。 -

普通口罩:基础防护与社会责任的象征

包括一次性医用口罩、棉布口罩等,虽过滤效率较低,但在物资紧缺时期,仍能通过物理阻隔减少飞沫传播,武汉封城期间,市民自发捐赠的普通口罩,承载着“守望相助”的情感价值。

武汉疫情中的口罩选择:场景化应用与误区

在疫情的不同阶段,口罩型号的选择需结合具体场景。

- 高危环境(如ICU、核酸检测点):必须使用N95/KN95,确保密合性;

- 日常通勤与社区活动:医用外科口罩即可满足需求;

- 物资紧缺时期:普通口罩可作为应急替代,但需避免重复使用。

公众对口罩的认知也曾出现误区,疫情初期,部分人盲目追求“N99”“FFP3”等高等级口罩,忽视了佩戴规范的重要性,若佩戴不当,即使最高型号的口罩也会失效,武汉疫情期间曾出现“口罩自制指南”,虽缓解了短期需求,但非标准口罩的防护效果有限,反映了特殊时期的无奈与创新。

口罩型号背后的社会图景:从物资短缺到全球协作

武汉疫情初期,口罩型号的“争夺战”折射出全球供应链的脆弱,N95的短缺迫使各国加速产能转移,中国车企如比亚迪、格力迅速转型生产KN95口罩,仅2020年2月,中国口罩日产量就从千万级飙升至亿级,型号之争背后,是科技实力与工业体系的较量。

口罩型号也成为国际合作的纽带,武汉接收的援赠物资中,既有美国的N95,也有欧洲的FFP2,不同型号背后是“山川异域,风月同天”的共情,而中国在产能恢复后,向全球输送KN95口罩,则彰显了从“接收援助”到“回馈世界”的角色转变。

小口罩,大时代

口罩型号的演变,不仅是一部公共卫生技术史,更是一面折射人性与社会的镜子,在武汉疫情的至暗时刻,N95守护了前线的白衣战士,KN95凝聚了中国的制造力量,普通口罩则串联起百姓的坚韧与温情,当口罩成为常态,我们更应铭记:无论型号如何变迁,科学防护与人类协作始终是战胜危机的根本。

本文基于公开资料与防护标准独立撰写,旨在提供科学参考,不构成医疗建议,转载请注明原创出处。

(全文共计约960字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏