当海河畔的钟声再次敲响,2022年初的天津以一场特殊的“遭遇战”进入了公众视野,这座素有“九河下梢”之称的北方工业重镇,在奥密克戎毒株的突袭下,以“封城”为盾,展开了一场关乎科学、人情与城市治理的复杂博弈。

雷霆出击:封控决策背后的科学防线

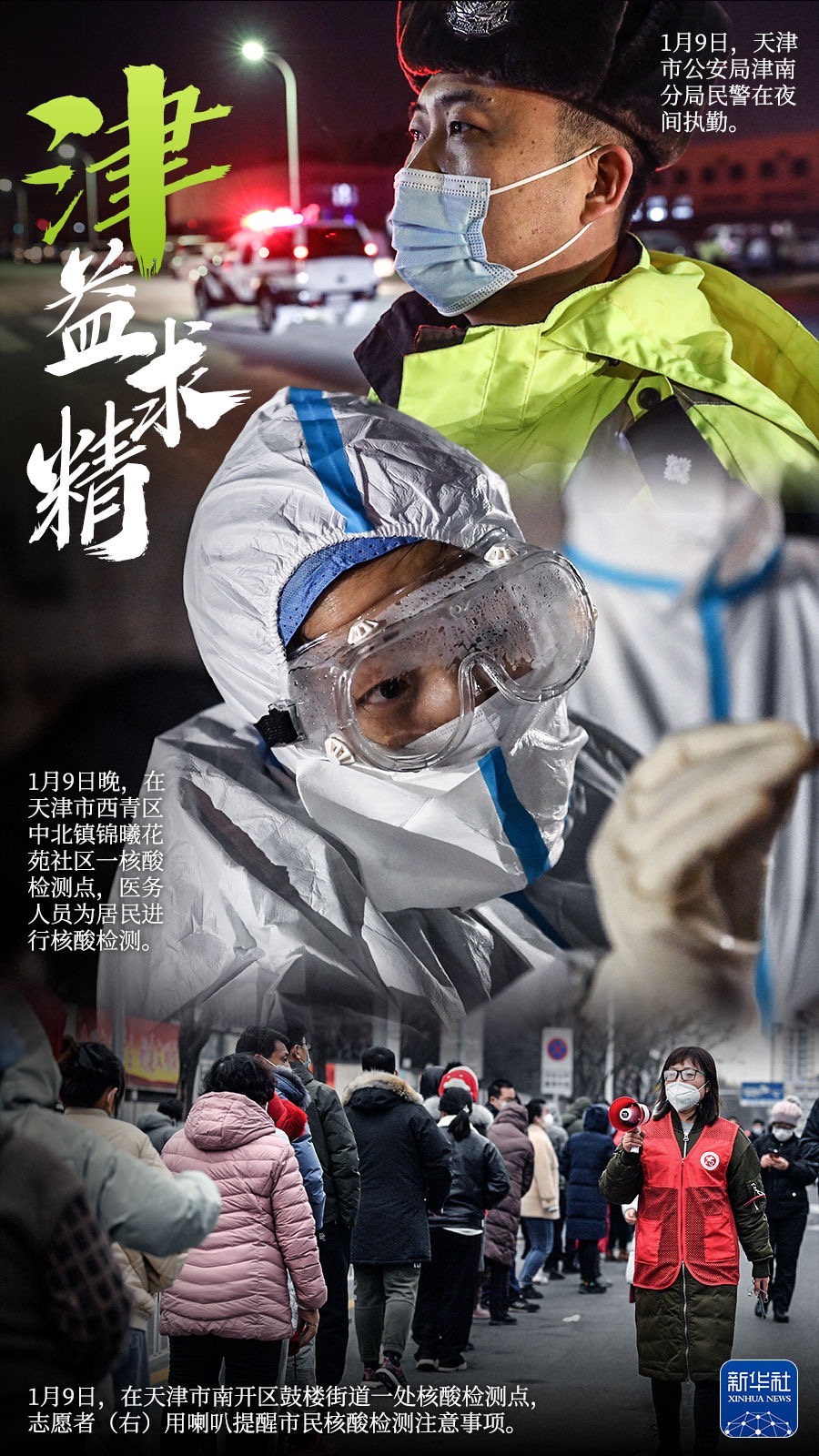

1月8日,天津报告首例奥密克戎本土病例,短短48小时内,病毒已隐匿传播三代,面对传播速度较德尔塔毒株快70倍的新变种,天津市疫情防控指挥部当机立断:1月9日起,全市范围开展全员核酸筛查,对重点区域实施封控管理。

这场封控并非简单的“一刀切”,根据流行病学调查轨迹,封控区精确到楼栋、小区,保障体系却覆盖全域,1400万人口的城市在首轮核酸检测中创造出24小时完成采样的“天津速度”,背后是3.8万名医护人员彻夜不休的坚守,是社区网格员用脚丈量出的1952个采样点布局方案。

生命通道:封控中的特殊关怀图谱

封城期间,一个特殊的“白名单”机制在悄然运行,血透患者、孕产妇、化疗人群等特殊群体的就医需求被提前录入系统,形成绿色通道数据库,津南区某封控小区内,社区书记手写的《紧急就医流程卡》在居民群中广泛传播,上面清晰标注着定点医院联系方式、转运车辆调度电话甚至备选绕行路线。

全市3800名家庭医生组成“云端问诊团”,通过线上平台完成日常咨询,将封控期间的医疗资源挤兑风险降至最低,数据显示,封控期间天津三甲医院互联网问诊量同比增长230%,而急诊危重症患者救治成功率达98.7%。

烟火人间:封控区里的生活智慧

当传统菜市场按下暂停键,天津人把“哏都”精神融入抗疫生活,微信群里流传的《居家菜谱创意大赛》催生出“煎饼馃子家庭版教程”,相声演员在线直播教居民用快板排解焦虑,更令人动容的是,许多老旧小区里出现了“阳台对歌”“天台太极拳”等自发组织的邻里互动。

物资保障体系则展现出惊人的弹性,天津市商务局联合39家保供企业建立“移动超市”机制,封控区周边出现了一批经过严格消杀的临时售货点,大白菜价格始终稳定在每斤1.8-2.2元区间,有市民在社交平台晒出政府发放的“爱心菜包”,里面竟贴着手写便签:“蓟州萝卜宝坻蒜,静海青菜顶呱呱——咱天津自家菜管够!”

破封而出:精准解封与经济重启

随着疫情受控,天津创新实施“阶梯式解封”策略,1月31日,封控区从最高峰的67个减至9个,2月15日全域转为低风险,复工复产采用“一企一策”方案,经开区某德国汽车零部件企业通过“点对点闭环运输”率先恢复产能,其经验被制作成中英双语手册向外资企业推广。

值得注意的是,此次封控期间天津港始终维持正常作业,通过“船边直提”“抵港直装”等新模式,1月份港口集装箱吞吐量逆势增长4.2%,当2月21日全市中小学生重返课堂时,海河教育园区的校企合作项目已较原计划提前两周启动。

镜鉴与启示

天津此次封控留给城市的,不仅是单日最高350万管核酸检测能力的硬件提升,更重要的是一套“精准感知-快速响应-人文关怀”的城市应急管理体系,当社区工作者用无人机为独居老人投递药品,当志愿者开发出核酸排队时长实时查询小程序,这些微小创新正在重塑特大城市的治理逻辑。

如今漫步在意式风情区,咖啡馆门前的“间隔等候线”仍依稀可见,但更醒目的是橱窗里新贴的招聘启事,从封控到复苏,天津用35个日夜证明:真正的城市韧性,既在于关键时刻的果断担当,更体现在重启时每个平凡角落焕发的生机,这场战“疫”记忆,终将沉淀为这座北方门户城市走向未来的独特底气。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏