在全球疫情持续波动的背景下,上海作为中国的经济中心和国际化大都市,其疫情防控措施备受关注,官方公告作为信息传递的核心渠道,不仅体现了政府的应对策略,还反映了社会协作与公共健康的紧密联系,本文将从上海疫情官方公告的内容、发布机制、社会影响以及公众反馈等方面,深入探讨其在抗疫过程中的作用,并结合实际数据与案例,呈现一幅全面而独特的城市抗疫图景。

官方公告的内容与特点

上海疫情官方公告主要由上海市卫生健康委员会、市政府新闻办等机构发布,内容涵盖每日新增病例数据、风险区域划分、防控政策调整、疫苗接种进展等,这些公告以数据驱动为核心,强调透明性和时效性,在2022年春季疫情高峰期间,官方每日发布详细的本土确诊病例、无症状感染者数量,并附以区域分布和溯源分析,公告还经常包括专家解读和政策说明,如封控措施的调整依据或核酸检测的优化方案,旨在减少公众疑虑。

公告的语言风格严谨而务实,避免过度渲染情绪,同时注重可读性,通过图表、简讯等多种形式,官方确保信息能够快速传播至基层社区和普通市民,这种内容设计不仅提升了公信力,还为后续防控行动提供了依据。

发布机制与信息透明度

上海疫情官方公告的发布机制体现了高效协同的特点,信息通过多重渠道同步更新,包括政府官方网站、社交媒体平台(如“上海发布”微信公众号)、新闻发布会以及传统媒体,这种多平台联动确保了覆盖范围的广泛性,尤其在紧急情况下,如局部封控或大规模筛查时,公告能在几分钟内触达数百万市民。

透明度是官方公告的核心优势,上海在疫情初期便建立了数据公开制度,定期披露病例轨迹、密接者管理等信息,这有助于公众理解疫情动态并主动配合防控,在奥密克戎变异株传播期间,官方及时公布了病毒基因测序结果和传播链分析,避免了谣言的滋生,透明并非完美无缺:在某些阶段,信息更新滞后或表述模糊曾引发公众讨论,但整体上,官方通过快速修正和互动反馈机制,逐步优化了发布流程。

社会影响与公众协作

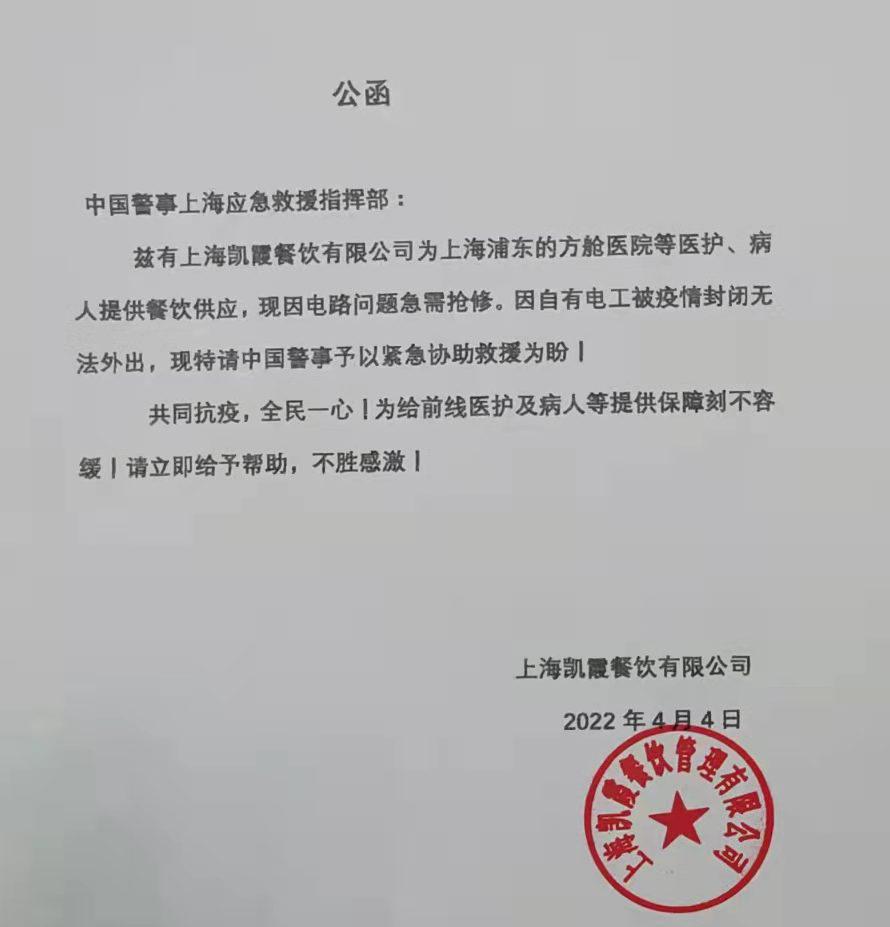

官方公告不仅是信息源,更是社会动员的工具,在上海的抗疫实践中,公告直接影响了公众行为和政策执行,当公告提示某区域升级为高风险时,市民会自发减少外出,企业调整办公模式,社区组织加强管控,这种协作效应在2022年封控期间尤为明显:官方通过公告协调物资配送、医疗救助和志愿者服务,形成了“自上而下”与“自下而上”的结合。

公众对公告的反馈也塑造了防控政策的演进,在社交媒体上,市民经常就公告内容提出建议,如优化核酸检测点分布或完善隔离政策,官方通过数据分析和社会调查,吸纳合理意见,调整措施,这种互动体现了现代城市治理中的“共治”理念,公告不再是单向指令,而是双向沟通的桥梁。

挑战与改进方向

尽管上海疫情官方公告在抗疫中发挥了关键作用,但仍面临挑战,信息过载可能导致公众疲劳,尤其在长期疫情中,每日数据更新易被忽视,部分公告在表述上存在专业术语过多的问题,影响了弱势群体的理解,虚假信息的干扰要求官方加强辟谣和科普工作。

为应对这些挑战,上海可进一步优化公告形式,例如采用可视化报告或短视频简化内容;增强区域化定制信息,针对不同社区需求发布个性化指南,长远来看,建立更完善的危机沟通体系,将有助于提升城市韧性。

上海疫情官方公告是城市抗疫的重要缩影,它以其透明、协作和动态调整的特点,支撑起了庞大的防控网络,在未来的公共卫生事件中,这种信息发布模式可为其他地区提供借鉴,官方公告的成功离不开公众的信任与参与,唯有在科学与人文的双重引领下,我们才能共克时艰。

(字数:约880字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏