在信息如潮水般涌来又退去的数字时代,一串号码往往承载着超乎想象的重担,对于生活在或关心着上海的人们而言,“上海市疫情防控指挥部咨询电话”不仅仅是一串数字,它更是一根在特殊时期连接个体与庞大城市管理系统的“生命线”,是焦虑中的定心丸,是困惑时的指南针,其背后折射的是一座超大型城市在应对公共卫生危机时的努力、温度与复杂秩序。

号码之重:信息汪洋中的精准锚点

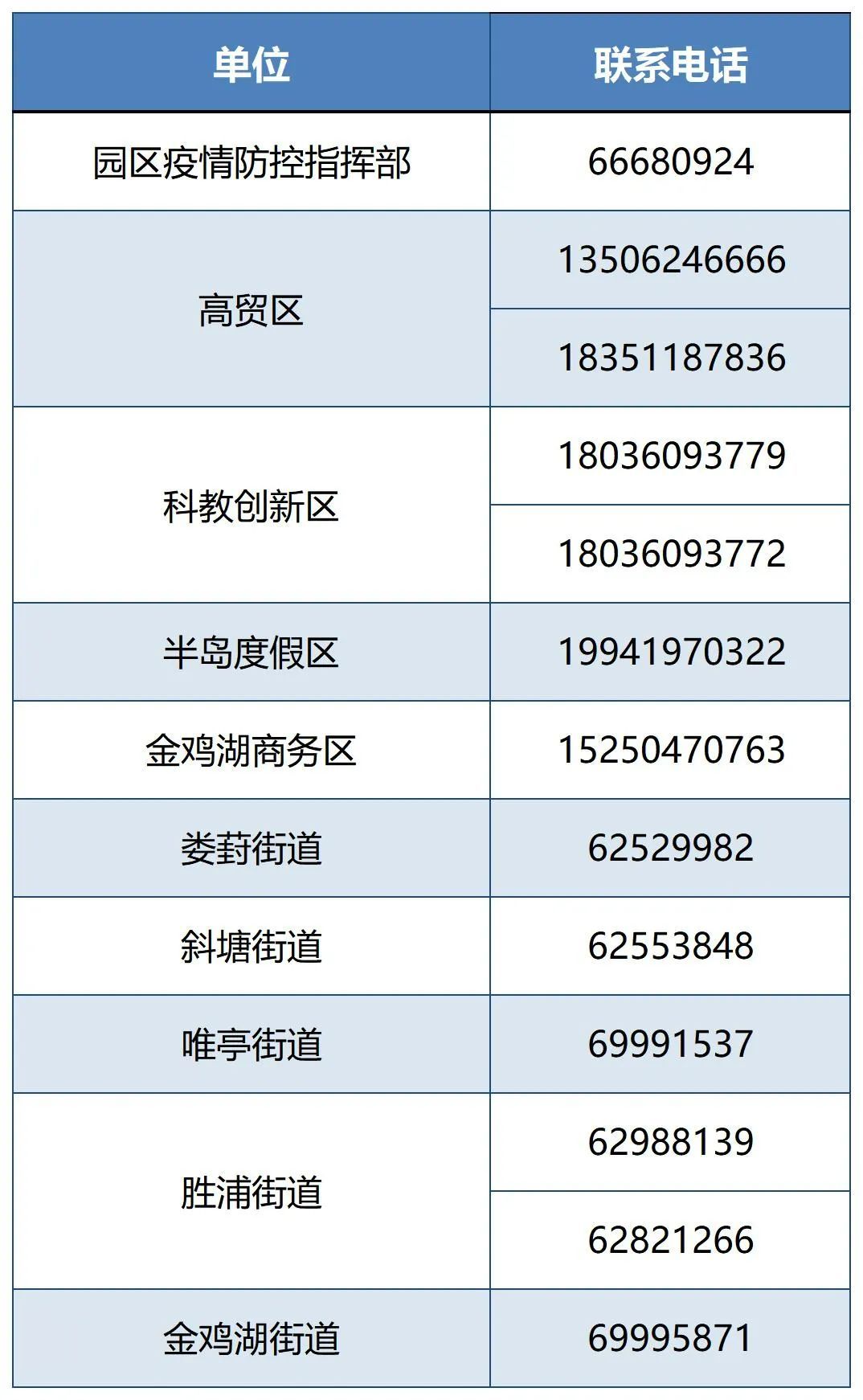

当疫情形势变幻莫测,各类信息,无论是官方通报、专家解读还是坊间传闻,都在社交媒体上交织、碰撞,甚至引发“信息疫情”,公众最迫切的需求,往往是一个权威、准确、能够直接解答个人化问题的渠道,上海市疫情防控指挥部咨询电话(通常指市级及各区公布的官方热线,如12345上海市民服务热线转接或专项号码)便应运而生,承担起这一重任。

它成为了混乱中的秩序象征,对于从外地返沪的居民,它是了解最新隔离政策的直接窗口;对于出现疑似症状的市民,它是获取就医指引的明确路径;对于遭遇“买菜难”、“看病难”等实际困境的家庭,它又是反馈诉求、寻求帮助的重要通道,每一个拨通的电话,背后都可能是一个家庭的焦急、一个患者的无助或一个企业的生存困境,这根电话线,试图在宏观政策与微观个体之间,架起一座沟通的桥梁,将统一的防控要求,转化为具体可行的个人行动指南。

声音之后:高效运转的城市支持系统

我们听到的,是电话那头工作人员耐心(有时也可能因超负荷而略显疲惫)的解答;我们看不到的,是支撑这个号码高效运转的庞大城市支持系统,这条咨询热线的背后,是政务服务的快速响应机制、是多部门(卫生、交通、商务、民政等)的协同联动、是数据信息的实时更新与共享。

当话务员接到一个关于隔离政策的咨询,他/她需要迅速调取并理解最新的市级及区级指令;当接到一个紧急就医的求助,系统需要能立即启动与社区卫生服务中心、定点医院或120急救中心的联动流程;当收到一个物资保障的投诉,信息需要被精准流转至商务部门或对应的街镇社区,这个过程,是对城市“一网统管”能力、部门协同效率和基层执行力的严峻考验,每一次有效的解答和处置,都是这座城市精细化管理水平的一次微观体现。

温度与挑战:在极限压力下寻求平衡

理想与现实之间总存在张力,在疫情高峰期,咨询电话面临的压力是空前的,海量的来电可能导致线路繁忙、长时间占线,这无疑会加剧拨打者的焦虑情绪,话务人员也承受着巨大的身心压力,他们需要不断学习快速变化的政策,面对可能带有情绪的市民,并在极短时间内提供尽可能准确的信息。

这时,电话所传递的“温度”就显得至关重要,一句“您好,请问有什么可以帮您?”的标准问候,一份对市民焦虑情绪的共情与安抚,一次对于不确定问题的坦诚告知与后续跟进承诺,都能在很大程度上缓解紧张关系,体现城市的包容与关怀,配套的线上智能客服、政务APP留言板、社区微信群等多渠道补充,也在努力分流压力,确保这根“生命线”在极限情况下仍能保持基本畅通。

超越咨询:公共危机沟通的启示录

上海市疫情防控指挥部咨询电话的设立与运行,其意义已超越了一个简单的信息咨询工具,它是现代城市公共危机管理和社会治理的一个缩影,它告诉我们:

- 权威信源不可替代: 在危机中,建立一个集中、权威、易获取的信息发布和咨询渠道,对于稳定公众情绪、粉碎谣言至关重要。

- 人性化沟通是基石: 技术和管理流程固然重要,但最终与公众对接的是“人”,培训话务人员的沟通技巧、心理抗压能力和共情能力,与更新知识库同等重要。

- 系统韧性亟待加强: 需要建立更具弹性和扩展性的支持系统,以应对可能出现的呼叫洪峰,确保在任何情况下都不“失声”。

- 多元渠道协同发力: 电话热线应与线上平台、社区网格、传统媒体等形成有效互补,构建一个立体化的信息服务和应急支持网络。

上海市疫情防控指挥部咨询电话,是观察这座都市在风雨中前行的一个独特棱镜,它映照出管理者的努力、一线人员的奉献、市民的期待与困境,每一次铃声响起,都是这座城市脉搏的一次跳动,当我们回顾这段特殊时期,这串号码所代表的,不仅是寻求答案的通道,更是上海在巨大挑战面前,竭力保持秩序、传递温度、守护每一个生命尊严的坚定尝试,它提醒我们,无论在何种境况下,有效的沟通、及时的回应和以人为本的关怀,永远是城市治理中最珍贵的底色。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏