2022年以来,中国多地经历了新冠疫情的反复冲击,其中河南和上海作为人口密集、经济活跃的代表性地区,其疫情发展与防控措施引发了广泛关注,两地疫情虽同属奥密克戎变异株传播,但因地理环境、经济结构和社会治理模式的差异,呈现出截然不同的特点和应对路径,本文将从疫情背景、防控策略、社会影响和启示四个方面展开分析,探讨区域化防疫的深层逻辑。

疫情背景与传播特点

河南作为中部农业和人口大省,人口近一亿,且农村地区广布,疫情多呈点状暴发和局部扩散特征,2022年初的禹州疫情和年末的郑州疫情,均与人员流动和聚集性活动相关,传播链相对清晰,但受制于基层医疗资源薄弱,防控压力较大,相比之下,上海作为国际化大都市,人口密集、流动性极高,2022年春季的疫情由奥密克戎BA.2变异株引发,传播速度快、隐匿性强,短时间内波及全市,对城市运行和医疗系统造成巨大冲击。

两地的疫情差异反映了城乡结构和开放程度的深层次影响:河南疫情更多与内部流动相关,而上海疫情则凸显了外部输入与城市内部扩散的双重挑战。

防控策略的差异化实践

在防控措施上,河南坚持“动态清零”与精准防控结合,注重基层网格化管理,郑州疫情中,通过快速流调、分区封控和核酸筛查,在较短时间内控制住传播;依托农村“五包一”机制(干部、民警、医生等联合包保),强化农村地区防控,避免疫情向偏远地带蔓延,这种策略体现了人口大省以“稳”为主的思路,强调快速阻断和资源下沉。

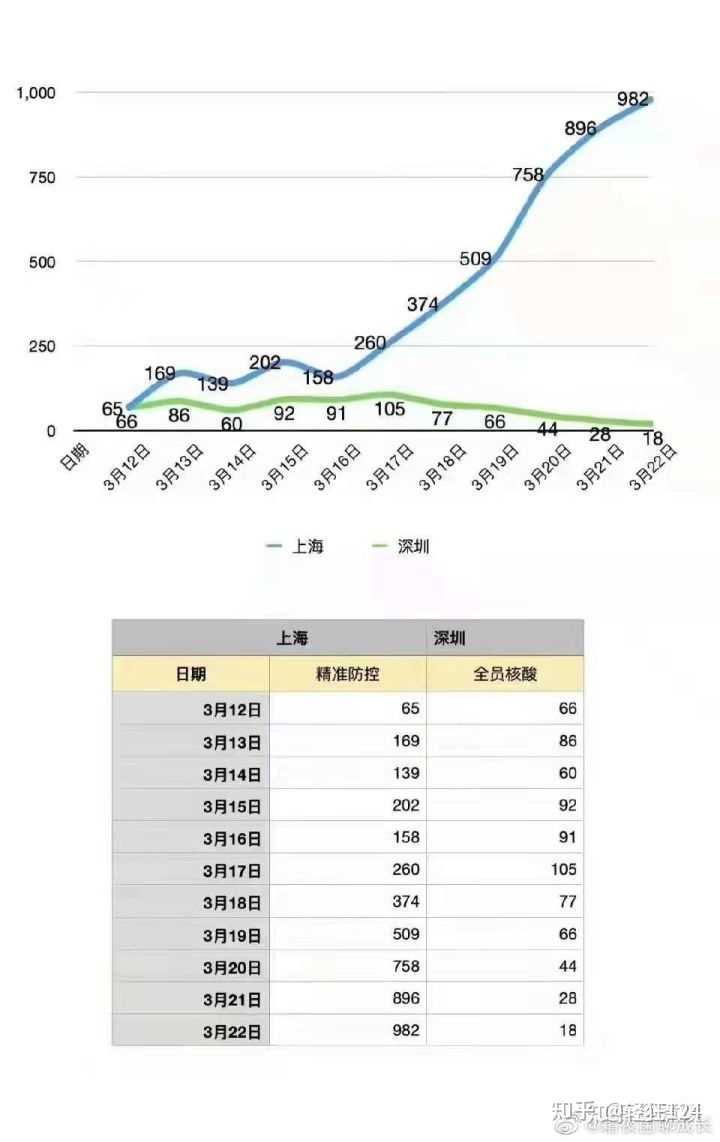

上海则采取了更复杂的综合防控体系,初期,上海尝试“精准防控”模式,以最小成本控制疫情,但奥密克戎的高传播性迫使措施升级为全域静态管理和多轮核酸筛查,期间,上海依托数字化平台(如随申码)和社区治理,优化物资配送和医疗救助,但同时也暴露出城市应急体系的短板,如物资调度失衡和特殊人群保障不足,上海的实践显示,超大城市防疫需在精准与全面之间寻找平衡,并对国际化城市的开放属性提出更高要求。

社会与经济影响对比

疫情对两地社会经济的影响各异,河南作为粮食和制造业基地,疫情可能导致农民工返岗受阻和农业生产波动,但通过“点对点”运输和保供政策,基本稳住了民生底线,反观上海,作为经济中心和全球供应链枢纽,静态管理一度导致物流中断和产业停摆,对全国乃至全球经济产生涟漪效应,上海也在疫情中加速了数字化治理和公共卫生体系升级,为后续防控积累经验。

社会层面,河南的社区凝聚力较强,民间自救机制发挥重要作用;上海则更依赖专业机构和市民配合,但初期信息不透明曾引发舆论争议,两地的经历说明,疫情防控不仅是医学问题,更是社会治理能力的试金石。

启示与未来展望

河南和上海的疫情应对,为中国乃至全球提供了宝贵经验,区域差异化防控至关重要:河南模式强调基层动员和快速响应,适合农村和中小城市;上海模式则突出科技支撑和全局统筹,适用于超大城市,公共卫生体系需补齐短板,如加强农村医疗资源、优化城市应急机制,疫情防控需平衡经济与民生,避免“一刀切”带来的次生灾害。

展望未来,随着病毒变异和防控常态化,各地应借鉴河南与上海的经验,构建灵活、高效的防疫体系,加强区域协作和信息共享,才能在全球疫情中筑牢防线。

河南与上海的疫情,既是挑战也是镜子,照见了中国社会治理的韧性与不足,两地的实践表明,没有放之四海而皆准的防控模板,唯有因地制宜、科学施策,才能在守护健康的同时推动发展,这份经验,值得持续深思与完善。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏