网络上一则“河南郑州封城了没有?”的询问,如同投入平静湖面的一颗石子,激起了层层涟漪,这不仅是一个简单的是非题,更折射出后疫情时代公众对于防控政策的高度敏感、对信息透明的迫切需求,以及在复杂形势下如何平衡生活与安全的深层思考。

要回答“郑州封城了没有”这个问题,我们首先需要厘清“封城”这个概念,在疫情暴发初期,“封城”往往意味着严格意义上的全域静态管理,即暂停全市内部公共交通,限制所有人员非必要流动,社区实行封闭式管理,随着疫情防控进入科学精准、动态清零的阶段,“封城”一词已不能简单套用,更准确的表述是“区域管控”或“社会面动态清零措施”,当我们在追问郑州是否“封城”时,实际上是在探寻当前郑州采取了何种等级、何种范围的防控措施。

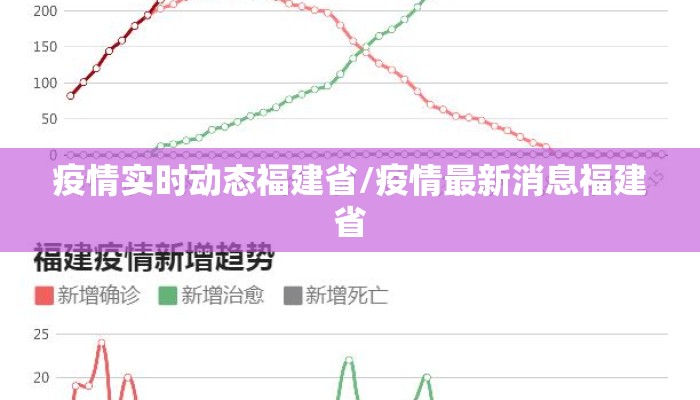

回溯近期郑州的实际情况,根据郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布的官方通告,郑州并未宣布实施全域性的、传统意义上的“封城”,取而代之的,是基于流调溯源和风险评估后,对特定区域(如发生聚集性疫情的小区、楼栋、单元或存在较高传播风险的街道、乡镇)划定的封控区、管控区和防范区,这是一种“点状发力、精准施策”的防控策略。

为何“封城”的传言会不时出现并引发广泛关注呢?

其一,信息传播的碎片化与误读。 当某个区域被划为封控区,要求“足不出户”;管控区要求“人不出区”;或者全市范围内暂停堂食、关闭部分公共场所、进行多轮全员核酸检测时,相关信息在社交媒体上经过层层传播,很容易被简化并放大为“郑州要封城了”或“已经封了”,部分自媒体为了吸引流量,也可能使用夸大、惊悚的标题,进一步加剧了公众的焦虑和不确定性。

其二,个体感知与宏观政策的温差。 对于身处被封控小区的居民而言,他们的生活状态在短期内确实发生了巨大变化,出行受限、活动范围缩小,这种切身的“封闭感”很容易让他们产生“是不是全城都这样了”的疑问,并将局部体验等同于整体情况。

其三,对潜在风险的预防性担忧。 鉴于国内其他城市曾因疫情形势严峻而采取过较为严格的管控措施,郑州的市民和外界自然会密切关注本地疫情发展,并对未来政策走向产生预判和担忧。“封城了吗”的询问,背后隐藏的是对生活可能被打乱的深深忧虑。

面对“封城”疑云,理性的态度和行动至关重要。

坚持从官方渠道获取信息。 郑州市疫情防控指挥部的新闻发布会、官方公众号“郑州发布”等平台,是发布最权威、最准确防控政策的第一信源,遇到不确定的信息,应先查证官方通报,避免被网络谣言牵着鼻子走。

理解并支持精准防控的必要性。 划分风险区域、进行重点筛查,是为了以最小的社会成本、在最短的时间内控制住疫情蔓延,最大限度地减少对经济社会发展和人民正常生活的影响,这种策略考验的是城市治理的精细度,也需要市民的理解、配合与耐心。

做好个人防护与应急准备。 无论“封城”与否,常态化疫情防控下,提高自身防护意识都是第一道防线,科学佩戴口罩、保持社交距离、及时接种疫苗、遵守防疫规定,是每个公民的责任,家庭适当储备一些生活必需品和应急物资,以应对可能出现的临时管控情况,也是未雨绸缪的明智之举。

“河南郑州封城了没有?”这个问题的答案,在当前语境下,更准确的表述是:郑州正在坚持科学精准、动态清零的方针,根据疫情发展态势,实施分级分类的管控措施,而非简单化的“一刀切”封城,这座城市正在努力织密疫情防控网,同时尽力保障社会机体的有序运行。

每一次关于“封城”的询问,都是公众安全意识的觉醒,也是对城市应急管理能力和信息透明度的无声考评,驱散信息迷雾,依靠的是权威、及时、准确的官方发声,也依赖于我们每一个人的理性判断、不传谣不信谣的自觉,让我们在关注与求证中,多一份冷静与理解,共同守护这座城市的安宁与生机。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏